도시재개발정책 – 의의와 한계

도시세미나 제5강좌

불량촌의 형성과 재개발정책

한국 불량촌 재개발의 정책과정

대전시 재개발사업의 추진과정

재개발정책의 성과와 과제

목 차

불량촌의 형성과

재개발정책

노후.불량주택의 개념과 형성과정

노후.불량주택의 개념

- 불량주택의 개념은 역사적, 지역적 특성에 따른 상대적 개념

- substandard housing : 주거적합성, 위생적 측면

법적 개념 (대전시 조례)

- 공동주택 :

1995년 이후 준공된 건축물 : 5층 이상: 30년 /4층 이하: 25년

1989년 이후 준공된 건축물 : 20년

- 공동주택 외 건축물

철근 · 철골콘크리트 또는 강구조 건축물 : 30년

그외 건축물 : 20년

노후.불량주택의 개념과 형성과정

발생배경과 조건에 따라 다양한 개념

- 슬럼(slum)

- 게토(ghetto)

- 할렘(harlem)

- 무허가불량촌(squatter)

- 노후지구(blight)

노후.불량주택의 개념과 형성과정

불량주택과 불량촌의 일반적 특성

- 집단화된 저소득층의 주거지

- 개도국의 불량주택은 도시의 특정지역에 입지 - 도심, 도시변

두리의 국공유지, 사유지에 무단침입

- 정부로부터 불법․불량이라는 판단 때문에 도시서비스나 하부

시설면에서 지원단절

한국 불량주택 발생배경과 유형

제1기

(일제식민지

)

토막민촌

빈민굴

일제 농업정책

이농향도

산비탈,토굴형

단순 빈민

제2기

(6.25 직후)

판자촌

국토분단

, 전쟁

재변으로 이동

시내전역 입지

특정도시 대상

제3기

(1960-

1980)

달동네

급격한 도시,산업화

과잉도시화

도심부 고지대

불량촌 재양산

제4기

(1980년

이후

벌집

,

비닐하우스

주택가격 급등

부담능력 부족

공단주변

, GB

재개발사업영향

도시재개발의 개념

법적 개념(도시및주거환경정비법 1

조)

“도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을

계획적으로 정비하고

, 노후.불량건축물을 효율적으로 개량….”

재개발의 사회.경제적 의미

- 도시기능의 변화

- 토지이용의 효율성 측면

- 재생, 활성화의 의미 내포

재개발 개념(범위)의 확장

뉴타운사업

:

- 공간적 범위, 내용적 범위의 확장을 통한 종합적 개발

- 광역적 도시정비사업 도시정비촉진사업

도시재생.활성화

:

Slum-clearance Regeneration

도시재개발의 목적

불량촌의 정비와 도시기능 회복

양호한 주거환경의 조성

공공시설의 정비

, 촉진

도시의 방재구조화

도시구조의 재편

도시재개발의 의의

기성시가지 재정비로 토지이용의 효율화

토지자원의 재활용

신개발 수요 억제

, 난개발 방지

자원절약적 도시 형성

도시재생을 통한 도시성장관리 도모

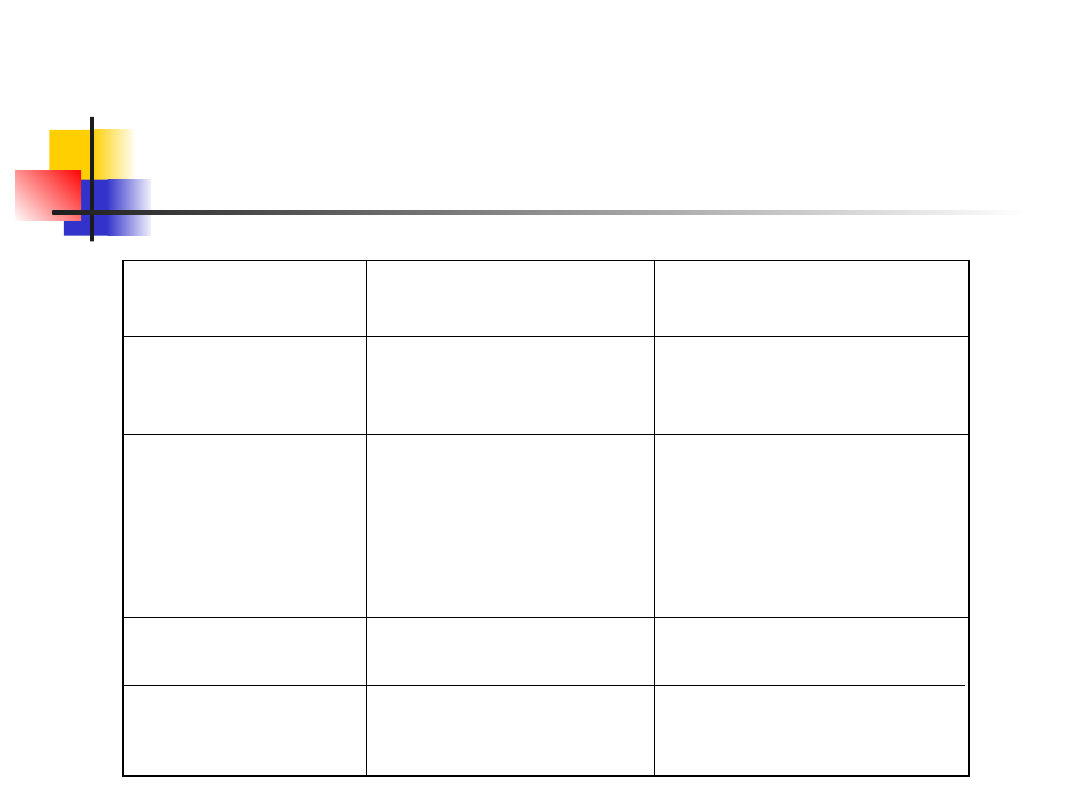

도시재개발의 유형

.

구 분

유 형

비 고

공간적 범위

개별건축물 단위 재개발

가구

(Block)단위 재개발

지구단위 재개발

뉴타운사업

토지이용 형태

주거지 재개발

상업.업무지구 재개발

공공시설정비 재개발

주택재개발

도심재개발

접근방법

철거재개발

(Redevelopment)

수복재개발

((Rehabilitation)

보전재개발

(Conservation)

한국 불량촌 재개발의

정책과정

시대별 특성 개관

시대별

재개발형태

특성

60-80년대

Slum

Clearance

강제철거 및 이주

대규모단지 조성

80-90년대말 Urban

Renewal,

Redevelopme

nt

철거재개발

개량재개발

2000년 이후

최근 의 양상

Urban

Regeneration

혼합.복합개발

도시재생

불량주택재개발의 정책과정

(1)

전면철거 및 이주

(60년대 중반 이전)

- 도심지의 무허가불량촌을 철거, 도시외곽 이주

- 불량촌의 장소적 이전

- 세대당 8-10평 대지제공

- 미아동, 번동, 구로동, 사당동, 신정동, 오류동

불량주택재개발의 정책과정

(2)

불량촌정비 및 시민아파트 건설

(60년대 중반 – 70년대 초)

- 이주 주민의 상당수가 도심 회귀

- 시민아파트 건립으로 현지정착 유도

- 와우아파트 붕괴사고 이후 중단

불량주택재개발의 정책과정

(3)

대규모단지 조성 및 집단이주

(60년대 중반 – 70년대 초)

- 시민아파트 건립과 병행하여 추진

- 광주(현 성남) 대이주(300만평에 11.5만명 이주)

- 광주폭동으로 사업중단

- 실패이유 : 이주민 대부분이 서울 도심에 일자리,

기반시설 미흡, 사회적 서비스 제공 소홀

불량주택재개발의 정책과정

(4)

선별적 양성화 및 개량재개발

(70년대 중반 – 80년대 초)

- 선별적 양성화를 통한 현지주민의 자발적 개량

- 주택개량촉진에관한임시조치법(1973

년) 시행으로

개량재개발과 철거정책 병행

- 시는 공공시설 설치, 주민은 주택개량

AID 차관 주민 국공유지 구입 시는 국공유지대금으로 공공시설

- 1982년 AID 차관 중단으로 사업중단

불량주택재개발의 정책과정

(5)

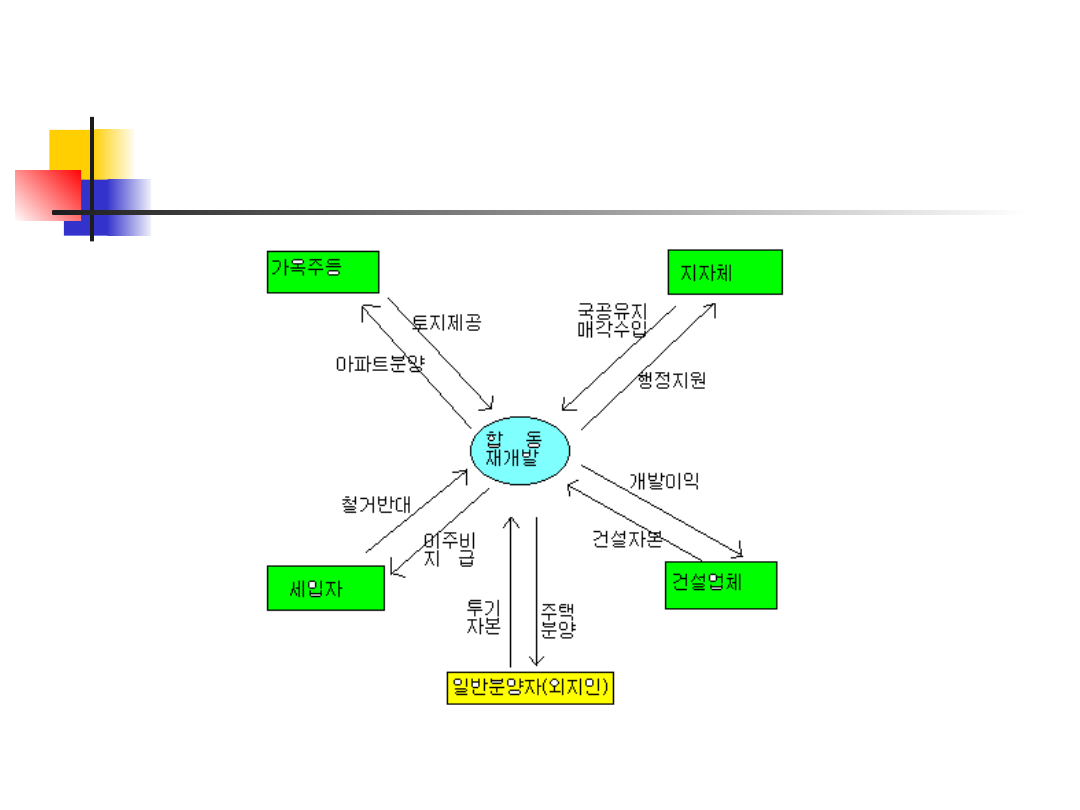

합동재개발

(80년대 중반 이후)

- 주민(소유자) + 건설회사 + 정부의 3자 합동재개발

- 토지.주택소유자들이 조합을 결성하여 시행주체

- 참여 건설회사의 투자비용 전액 출자,

사업완료후 투자비용 회수

- 정부는 건폐율, 용적율 완화를 통해 사업성 제고

- 경제논리에 따른 사업시행

- 사업시행 과정에 많은 사회.경제적 문제 야기

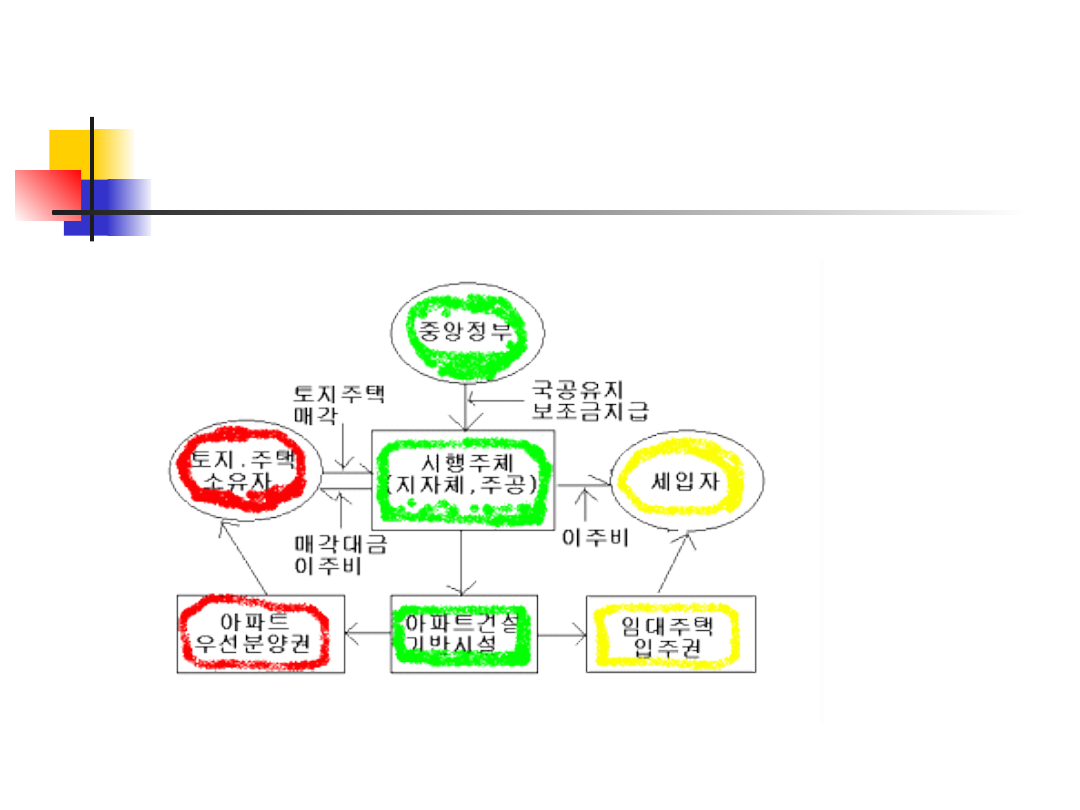

합동재개발사업의 시행체계

불량주택재개발의 정책과정

(6)

주거환경개선사업

(1990년 이후)

- 합동재개발의 문제점 개선을 위해 도입

- 주거환경개선을위한임시조치법(1989-1999)

- 공공이 사업주체(지자체, 주공 등)

- 지자체는 도로, 상하수도 등 기반시설 부담

주민은 저리 융자금으로 주택개량

- 현지개량방식과 공동주택건설방식 병행

주거환경개선사업 시행체계

한국의 도시재개발 제도

(1) - 개별법

도시재개발사업(도시재개발법

)

도심재개발사업

주택개량재개발사업

공장재개발사업

주거환경개선사업(주거환경개선법

)

주택재건축사업(주촉법

, 건축법)

한국의 도시재개발 제도

(2) – 통합법

(도시및주거환경정비법

)

주거환경개선사업

:

저소득층 밀집거주지역으로 정비기반시설이 극히 열악한 지역

주택재개발사업

:

정비기반시설 열악, 노후불량건축물 밀집지역

주택재건축사업

:

정비기반시설 양호, 노후불량건축물 밀집지역

도시환경정비사업

:

상업.공업지역의 토지이용 효율화, 도심, 부도심 등 도시기능 회복

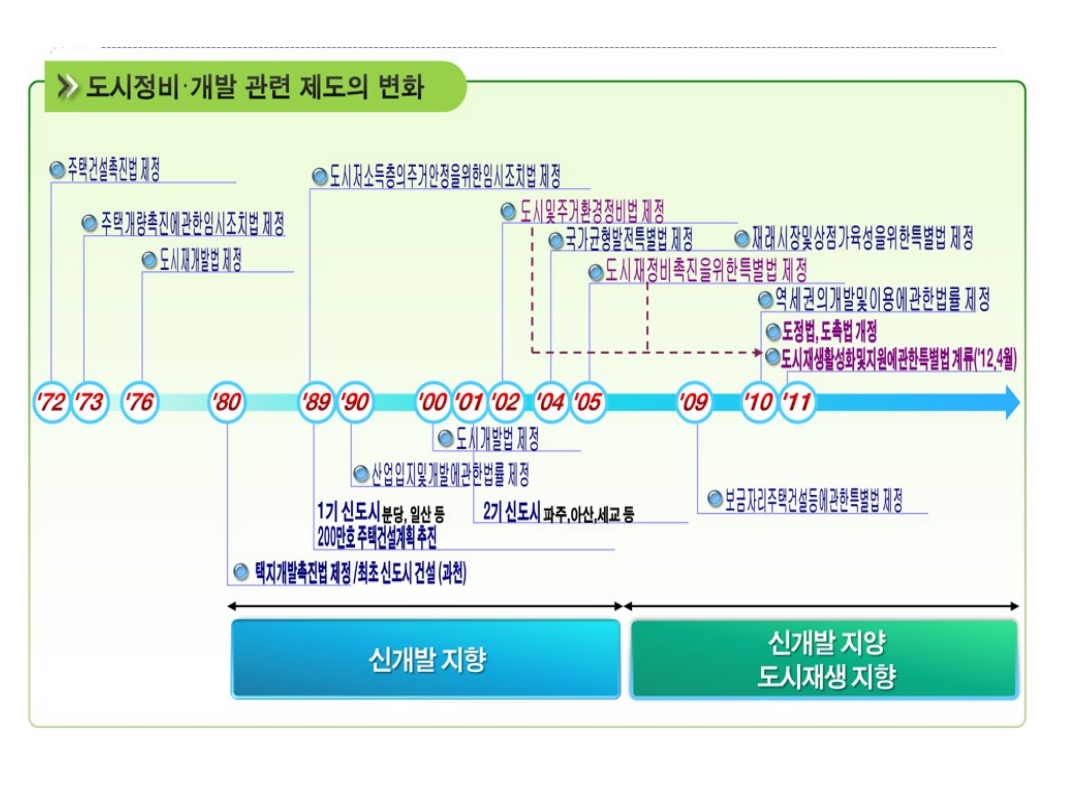

도시재개발법제도 변천과정

1962년 도시계획법

일단의 불량지구 개량을 도시계획으로 결정.시행

1971년 도시계획법 개정

재개발사업 근거마련

1973년 주택개량촉진에관한임시조치법 제정

재개발사업 활성화 목적(국공유지 지자체 무상양여)

1976년 도시재개발법 제정

도심재개발, 주택개량재개발

도시재개발법제도 변천과정

1983년 도시재개발법 시행령 개정

합동재개발사업방식 도입, 시행

1997년 주택건설촉진법 개정

재건축사업 추진의 법적 근거 마련(재건축조합 결성)

1989년 주거환경개선을위한임시조치법 제정

주거환경개선사업 근거 마련. 1999년 한시법, 기한 연장

2002년 도시및주거환경정비법 제정

3개 법률에 흩어져 있던 정비사업 통합

도시재개발법제도 변천과정

2005년 도시재정비촉진을 위한 특별법

광역적 도시정비사업방식(뉴타운) 도입, 시행

2005년 전통시장 및 상점가 육성 특별법

전통시장의 현대화를 통한 물리적재생, 관광자원화

2012년 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법

주거환경개선사업 근거 마련. 1999년 한시법, 기한 연장

2017년 빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법

3개 법률에 흩어져 있던 정비사업 통합

우리나라 재개발정책의 특성

철거 및 이주 중심의 정책

물적개량 위주의 재개발

도시환경개선에 초점

도시재생 개념의 부족

법적 규제와 민간주도의 개발

대전시 재개발사업의

추진과정

대전시 도시정비계획의 연혁

대전도심재개발기본계획

(1994

년)

- 도심재개발

- 도심.소제.계백 3개지역, 28개지구, 61.5만평

재개발사업기본구상

(1997

년)

- 대전 동부지역의 9개구역, 46.2만평

- 대전역세권개발계획과 연계

주택재개발기본계획

(2000

년)

- 철거재개발(7

개), 수복재개발(15개) 포함

- 22개구역, 75만평

2010 대전 도시 및 주건환경정비 기본계획(2006)

- 202개지구(도시환경 35, 재개발 76, 재건축 78, 주거환경개선 13

- 대전시 주거.상업면적의 12%

대전시 도시정비계획의 연혁

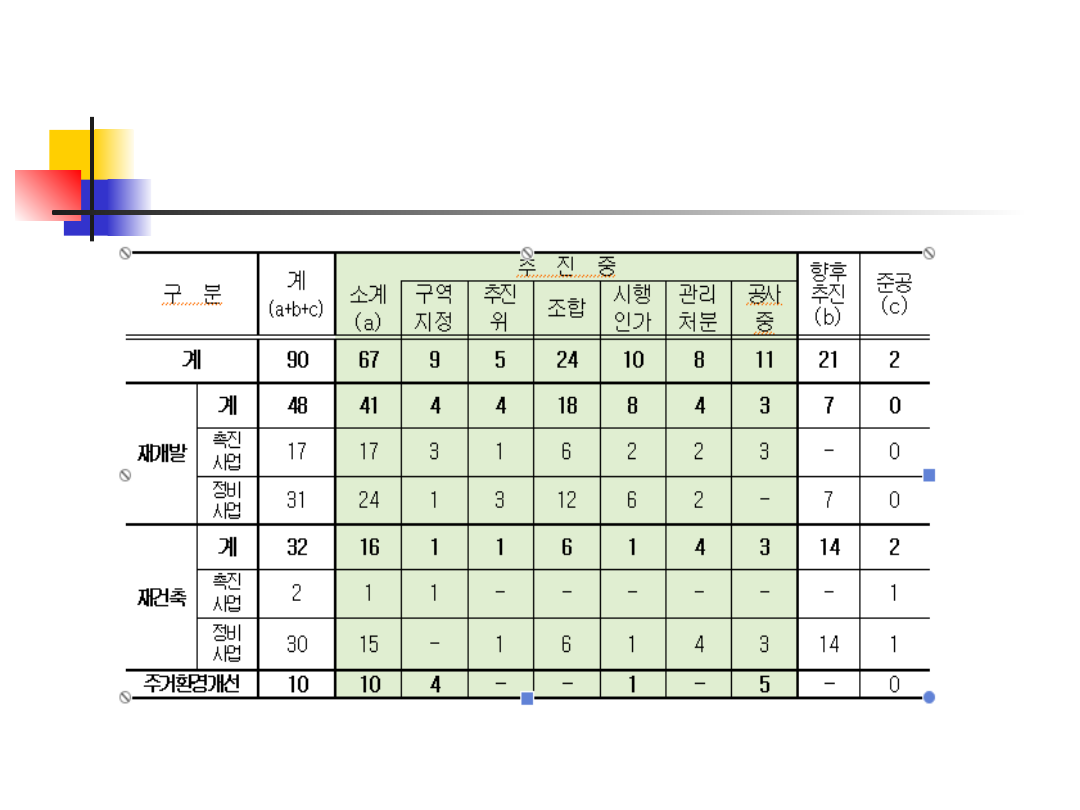

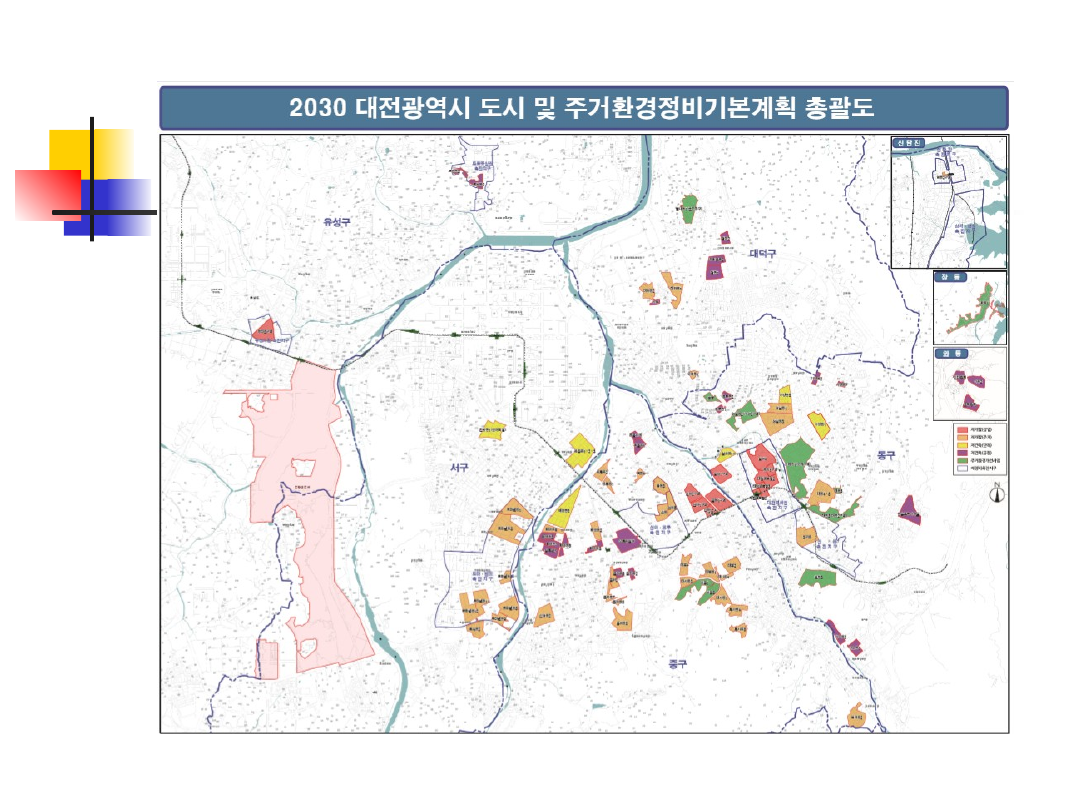

2030 대전 도시 및 주건환경정비 기본계획(2020)

- 90개지구(재개발 48, 재건축 32, 주거환경개선 10

- 도심재개발은 삭제, 주거지 정비사업으로 현실화

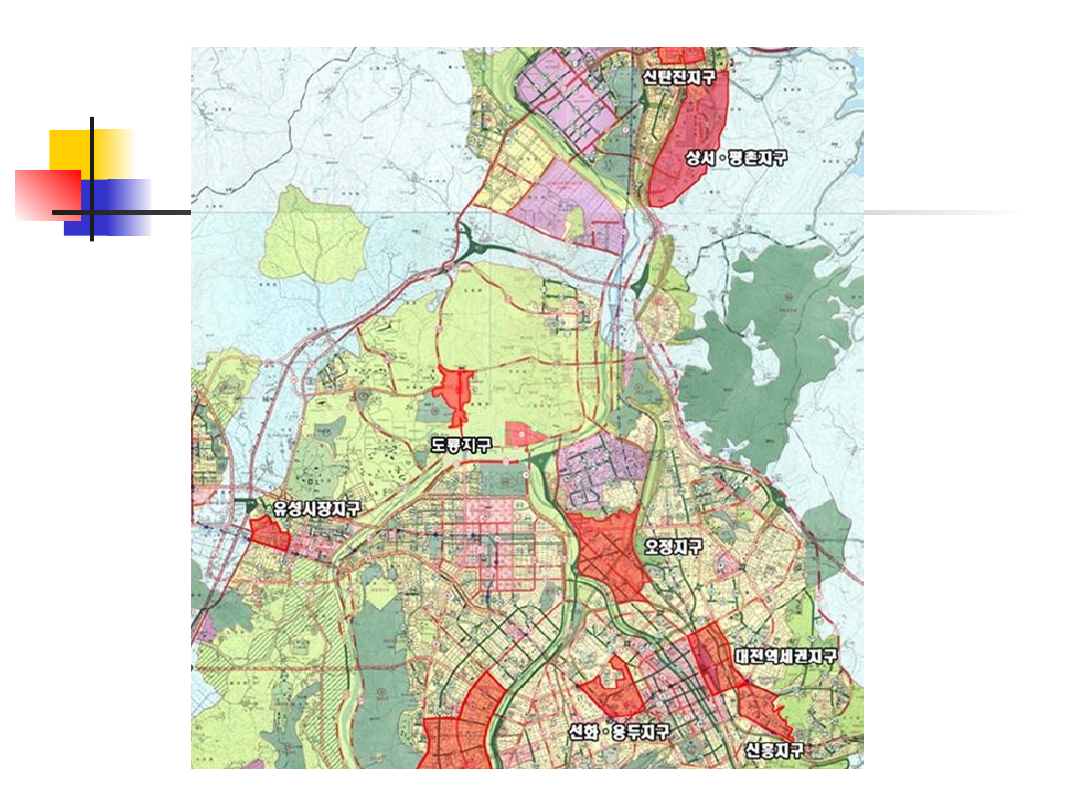

재정비촉진계획

- 광역적 도시정비를 촉진하기 위한 중앙정부 차원의 지원

- 8개 촉진지구 설정

- 총괄사업관리자(LH공사, 지방공사 등)를 통한 선투자 유도

- 도로, 공원 등 기반시설 설치사업으로 변모

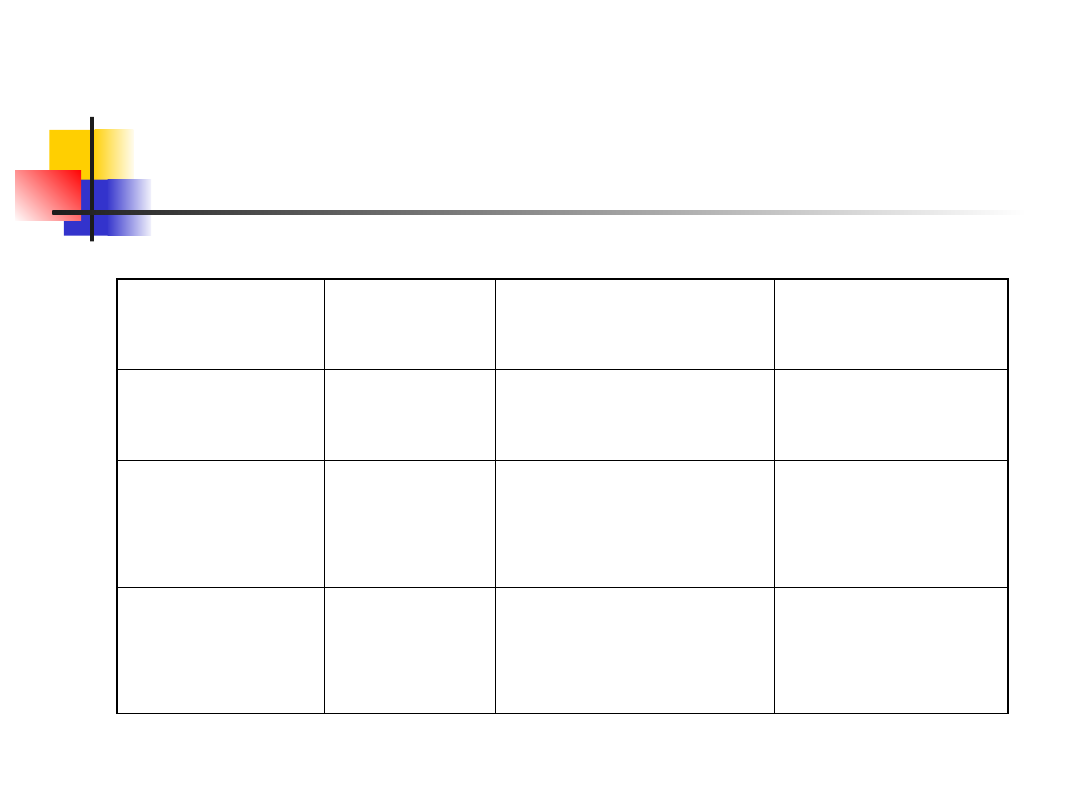

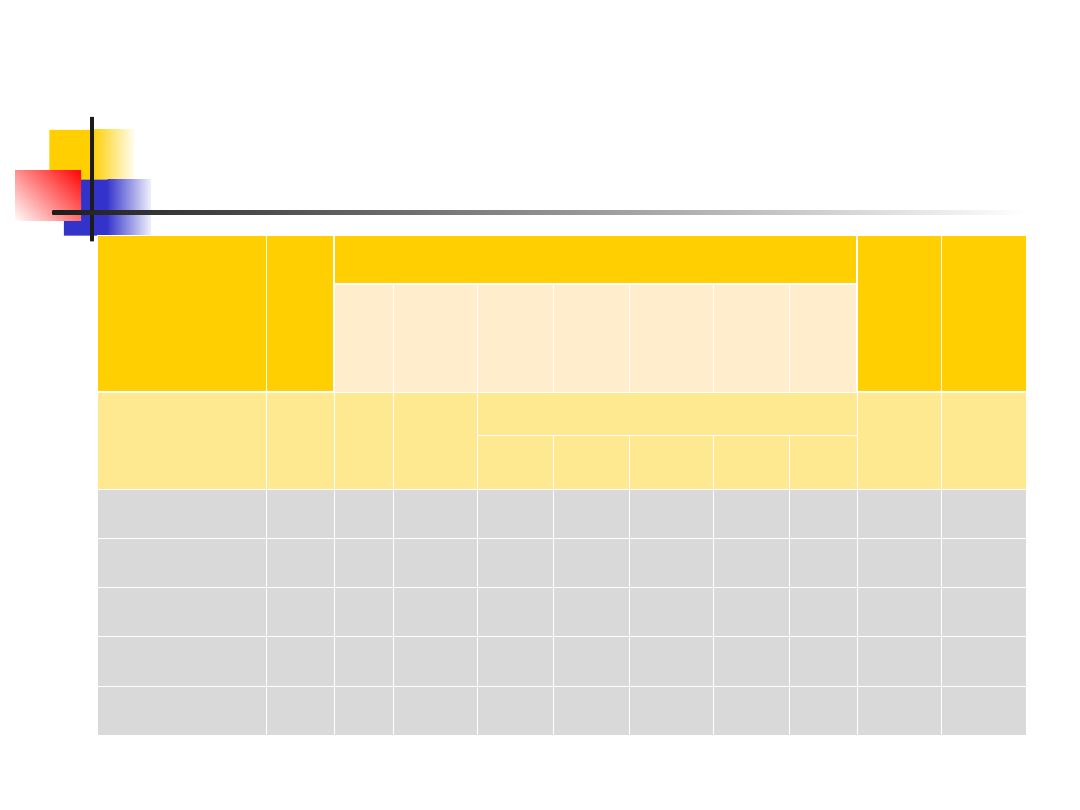

대전시 도시정비계획의 실태

도시주거환경정비사업 시행실태

(2006)

사업별

합

계

추 진 구 역

촉진

지구

미추

진

소

계

추진

위

구역

지정

조합

설립

시행

인가

공사

중

준

공

합 계

20

2

68

24

44개소(22%)

49

85

(42

%)

29

3

5

3

4

도 시 환 경

35

8

5

2

-

1

-

-

12

15

주택재개발

76

23

6

14

2

1

-

-

14

39

단독재건축

55

15

6

8

-

1

-

-

20

20

공동재건축

23

10

7

-

1

1

1

-

3

10

주거환경개선

13

12

-

5

-

1

2

4

-

1

대전시 도시정비계획의 실태

도시주거환경정비사업 시행실태

(2020)

※ 2020년 준공 : (도룡동3 재건축) 232세대, (법동1 재건축) 1,503세대

재개발정책의 성과와

과제

우리나라 재개발정책의 특성

철거 및 이주 중심의 정책

물적개량 위주의 재개발

도시환경개선에 초점

도시재생 개념의 부족

법적 규제와 민간주도의 개발

재개발정책의 성과는

?

노후.불량주택의 정비 ?

도시기능 회복

?

도시 토지의 효율적 이용

?

주택공급을 통한 가격안정

?

저소득층 주거복지 실현 목적

?

개선되어야 할 점은 무엇인가

?

사업목적이 무엇인가

?

사업수행이 사업목적에 부합하고 있나

?

사업수행과정의 문제점과 개선되어야 할 점은

무엇인가

새로운 접근방법이 필요한가

?

재개발정책의 향후 과제는

?

기성 시가지의 효율적 이용과 도시기능 회복

주민 주도의 주거지 재생과 원주민 재정착

적정 주택공급을 통한 주택가격 안정화

도시 토지자원의 재활용과 지속가능성