제11차 교양교육혁신연구센터 학술대회

“문화예술과 교양” Ⅱ

“문화예술과 교양”

“문화예술과 교양

발표집

발표

발

2025년 10월 16일 목요일 13:00~18:00

목원대학교 건축도시연구센터(O관) 106호 코스모스 홀

제11차 교양교육혁신연구센터 학술대회

< “문화예술과 교양”

< “문화예술과 교양”

< “문화예술과 교양 Ⅱ >

>

2025. 10. 16. (목) 13:00~18:00 목원대학교 건축도시연구센터(O관) 106호 코스모스 홀

주최: 목원대학교 스톡스대학 ┃ 주관: 목원대학교 교양교육혁신연구센터

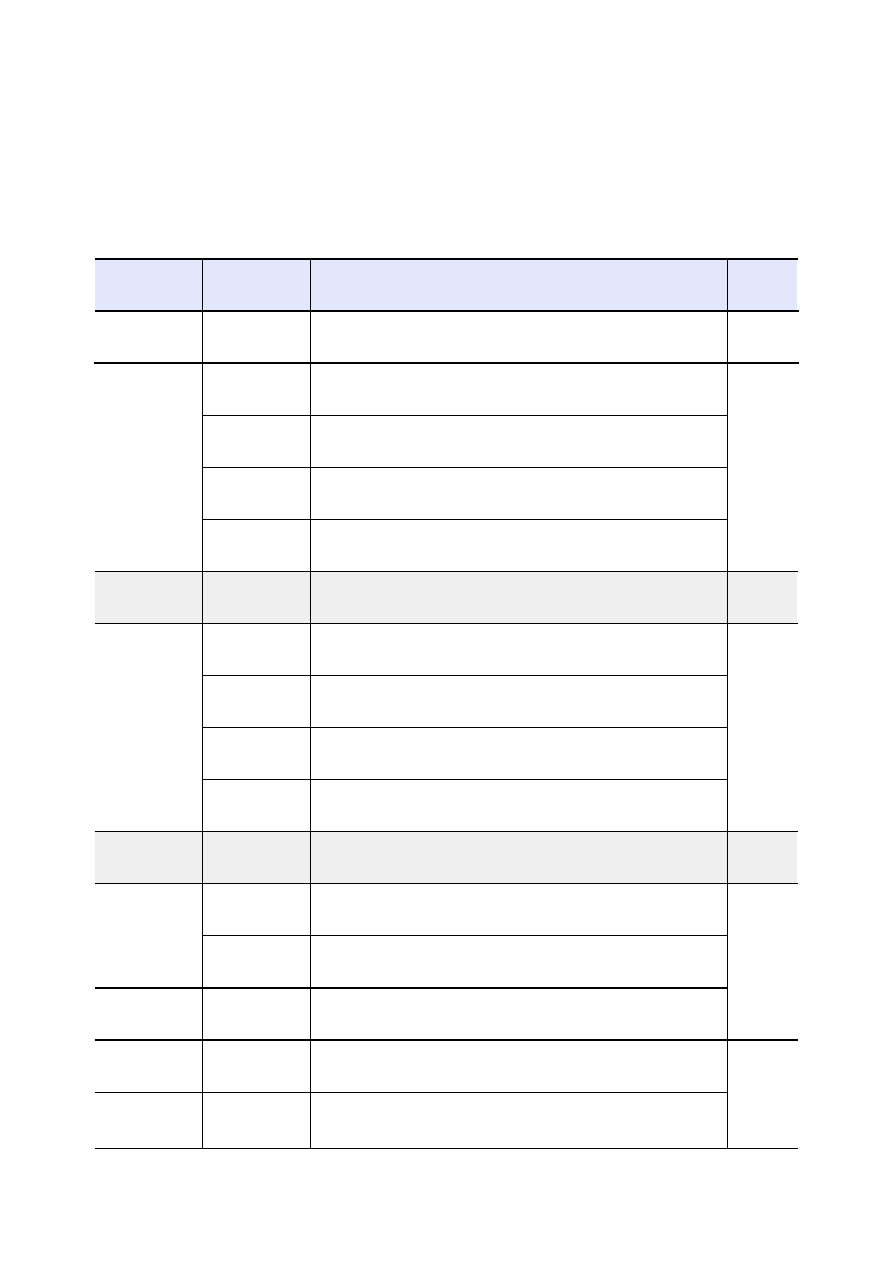

구 분

일 정

주요 내용

사회

개회 및 축사

13:00~13:10

개회사 : 민경식 (목원대학교 교양교육혁신연구센터 센터장)

축 사 : 이희학 (목원대학교 총장)

최혜진

(목원대)

1 부

13:10~13:35

[발표1] 예술로 여는 지식의 통합 – 프랑스 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으로

발표자 : 민지은 (한국기술교육대학교)

[좌장]

이철우

(공주대)

13:35~13:50

[토론 및 논평1]

논평자 : 박문규 (충남대학교)

13:50~14:15

[발표2] 미국대학 내 비서구권 교양 세계문학으로서 한국문학 교육 현황과 과제

발표자 : 정영아 (조지메이슨대학교)

14:15~14:30

[토론 및 논평2]

논평자 : 장수경 (목원대학교)

휴 식

14:30~14:50

휴식

2 부

14:50~15:15

[발표3] 일본 동경예술대학의 교양교육 프로그램에 대하여

발표자 : 김재영 (대전국악방송)

[좌장]

정옥희

(전주교대)

15:15~15:30

[토론 및 논평3]

논평자 : 인미동 (목원대학교)

15:30~15:55

[발표4] 영국 리버럴아츠 교육과 영화

발표자 : 이아람찬 (목원대학교)

15:55~16:10

[토론 및 논평4]

논평자 : 고병정 (제주한라대학교)

휴 식

16:10~16:20

휴식

학문후속세대

렉처리사이틀

16:20~16:40

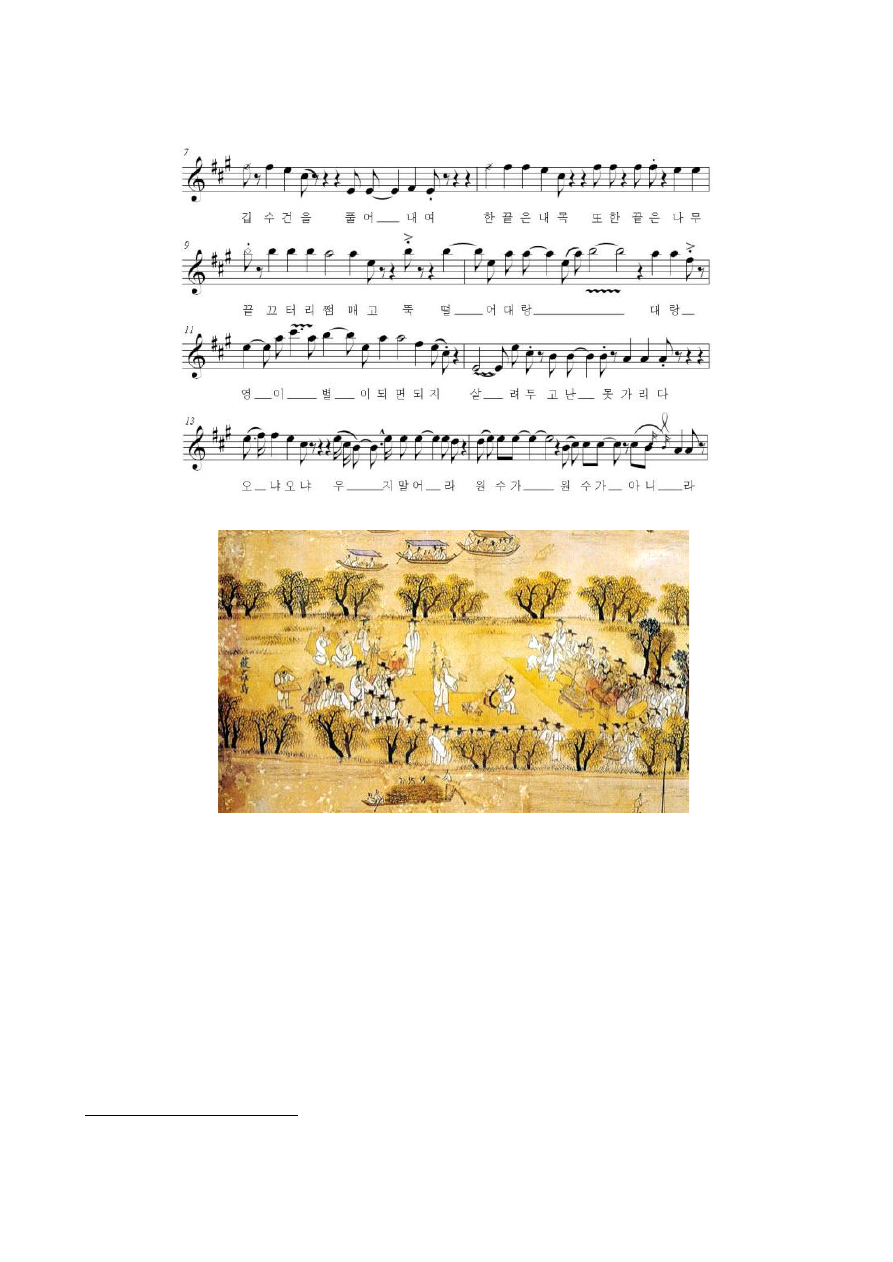

[렉처리사이틀] 명창제 더늠 이별가 분석

발표자 : 왕서은 (한국학중앙연구원 박사수료)

최혜진

(목원대)

16:40~17:00

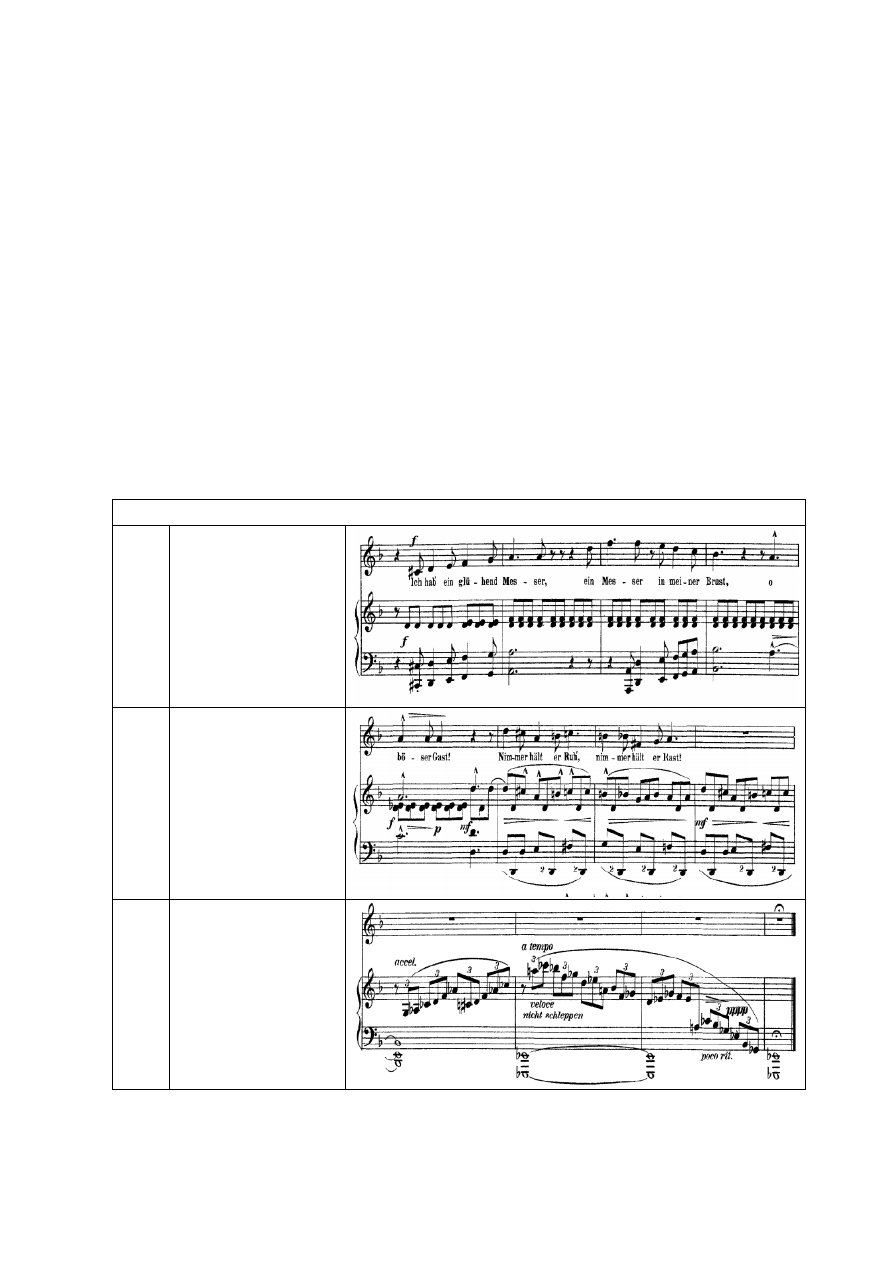

[렉처리사이틀] 방랑하는 젊은이의 노래 : 말러의 음악 안에 담긴 언어

발표자 : 조성은 (목원대학교 일반대학원 박사과정) / 조혜진 (전문 연주자)

종합토론

17:00~17:30

종합토론 : 최혜진 (교양교육혁신연구센터 학술위원장)

연구윤리교육

17:30~18:00

연구윤리교육 : 민경식 (교양교육혁신연구센터 연구윤리위원장)

폐회사

18:00

폐회사 : 민경식 (교양교육혁신연구센터 센터장)

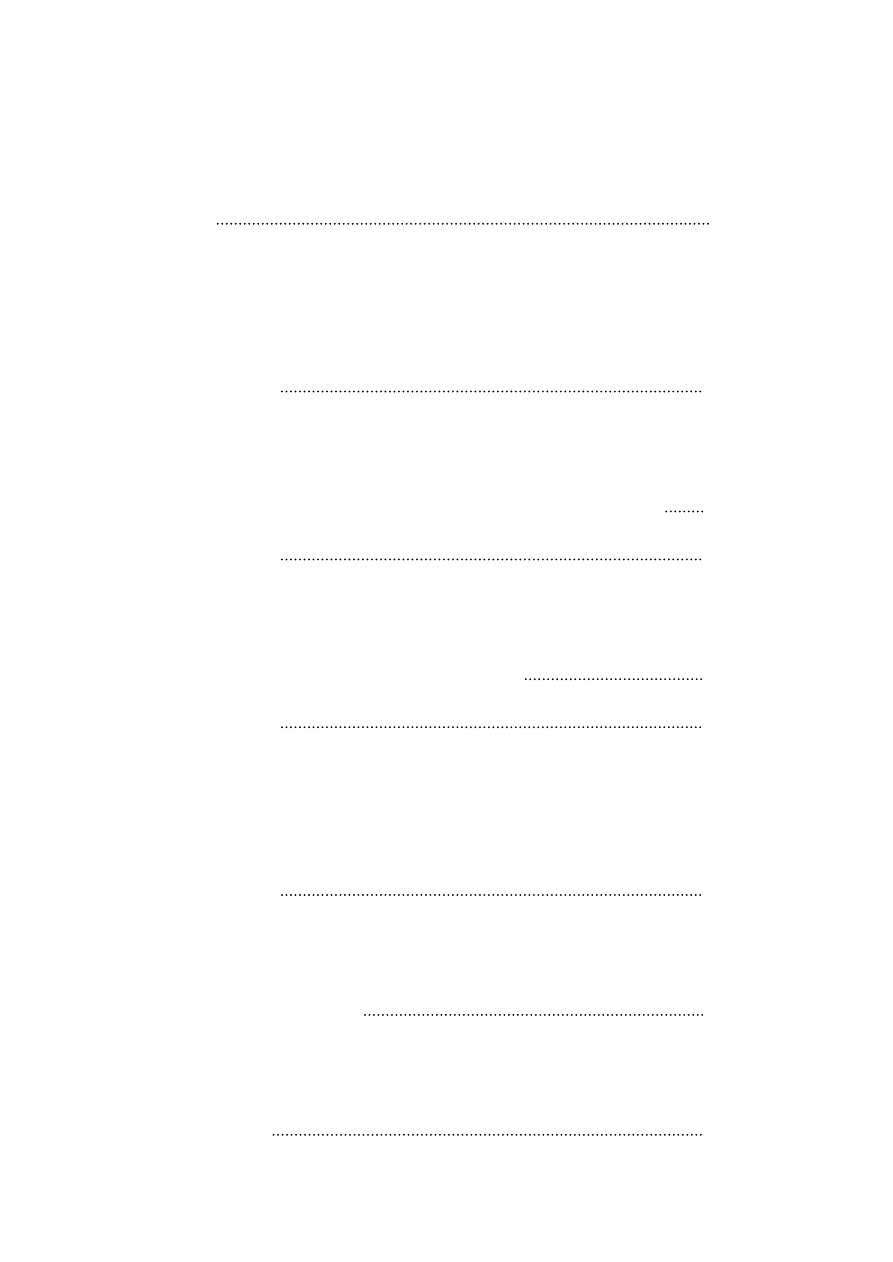

목 차

[축사]

§

축사

1

(목원대학교 총장, 이희학)

[발표1]

§

“예술로 여는 지식의 통합 – 프랑스 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으로05

(한국기술교육대학교, 민지은)

§

토론 및 논평1

11

(충남대학교, 박문규)

[발표2]

§

“미국대학 내 비서구권 교양 세계문학으로서 한국문학 교육 현황과 과제”

15

(조지메이슨대학교, 정영아)

§

토론 및 논평2

21

(목원대학교, 장수경)

[발표3]

§

“일본 동경예술대학의 교양교육 프로그램에 대하여”

25

(대전국악방송, 김재영)

§

토론 및 논평3

45

(목원대학교, 인미동)

[발표4]

§

“영국 리버럴아츠(Liberal Arts) 교육과 영화: 교양교육의 확장과 영화의 융합적 가능성”49

(목원대학교, 이아람찬)

§

토론 및 논평4

61

(제주한라대학교, 고병정)

[학문후속세대 렉쳐리사이틀]

§

“명창제 더늠 이별가 분석”

70

(한국학중앙연구원 박사수료, 왕서은)

§

“방랑하는 젊은이의 노래 : 말러의 음악 안에 담긴 언어” Piano: 조성은 | Soprano: 조혜진 82

(목원대학교 일반대학원 박사과정, 조성은)

§

연구윤리규정

95

• 1

2025년 제 11차 교양교육혁신연구센터

학술대회 축사

이희학(목원대학교 총장)

교양교육혁신연구센터에서 개최하는 11차 학술대회를 축하드립니다.

전 세계가 한국의 문화에 열광하고 있는 지금, K-콘텐츠가 미래 산업으로 주목받고 있습니다. 이

러한 시점에 본 학술대회는 ‘문화예술과 교양’이라는 주제로 기획되어 올해 5월에 이어 두 번째

로 개최되는 것입니다.

우리 대학은 문화예술 특성화 대학으로서, 중부권 최고의 예술교육을 자랑하는 역사와 전통을 이

어오고 있습니다. 따라서 이번 학술대회에서 다루게 될 교양으로서의 문화예술교육에 대한 논의

는 매우 뜻깊고 큰 의미가 있다고 생각합니다.

특히 이번 학술대회의 주제는 해외 사례를 중심으로 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 여러 나라의

문화예술 교육을 살펴보는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대됩니다. 먼 길을 마다하지 않고 발표와

토론을 맡아주신 여러 연구자 여러분께 깊이 감사드리며, 활발한 논의를 통해 풍성한 학술적 성

과가 이루어지기를 바랍니다.

학술대회 준비를 위해 애써주신 교양교육혁신연구센터 민경식 센터장님과 학술위원 여러분들께도

감사의 말씀을 드립니다. 이번 학술대회를 통하여 문화예술교육의 가치와 중요성을 재확인하는

뜻깊은 자리가 되기를 기대합니다.

감사합니다.

예술로 여는 지식의 통합

-프랑스의 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으로-

민지은(한국기술교육대학교)

• 5

예술로 여는 지식의 통합

: 프랑스의 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으로

민지은(한국기술교육대학교)

1. 서론

1) 연구의 필요성

프랑스는 1959년 문화부 설립 이후, “문화민주화(démocratisation culturelle)”의 실현을 핵심 가치로

삼아 예술을 사회 전체가 공유해야 할 공공재로 전제하였다. 이에 따라 정책 초기에는 가능한 많은 시민이

예술을 향유할 수 있도록 창작 영역을 지원하고, 박물관·극장·문화의 집 건립을 통해 물리적 접근성을 확

대하는 데 주력하였다. 그러나 결과적으로 혜택이 특정 계층에 집중되면서 예술 향유의 불평등을 해소하지

못하고 오히려 심화시키는 한계를 드러냈다. 이러한 경험은 문화정책의 패러다임 전환을 요구하였고, 프랑

스는 예술 향유를 단순한 ‘접근’ 보장의 차원을 넘어 문화예술교육을 통해 예술적 감수성과 창의적 역량을

체계적으로 함양하는 것이 필요함을 새롭게 인식하게 되었다.

더불어 기술 발전은 문화예술 향유 방식에도 중대한 변화를 초래하였다. 초기의 디지털 기술은 작품 디

지털화, 온라인 공연 송출, 디지털 아카이브 구축 등을 통해 물리적 제약을 극복하고 지리적·물리적 한계

를 넘어 예술 접근성을 확대하는 보조적 수단으로 활용되었다. 그러나 시간이 흐르면서 기술은 단순한 접

근성 확대를 넘어 관람객의 참여와 경험을 확장하는 도구로 진화하였다. 상호작용형 디지털 전시, 증강현

실(AR) 기반 체험, 융합형 창작 활동은 예술을 ‘소비’의 단계에서 ‘참여’와 ‘공동 창작’의 장으로 전환시켰

다. 이러한 변화는 예술과 과학기술의 융합을 촉진하며 학문 간 경계를 허물고 새로운 형태의 지식 통합을

가능하게 했다.

다른 한편으로 예술을 기초로 한 과학과의 융합을 통해 학제적 수업에 접근하는 시도가 전개되고 있다.

이는 예술을 단순한 감상과 표현의 차원에 머물게 하지 않고, 과학적 탐구와 기술적 실험과 결합함으로써

학문 간 상호작용을 촉진하는 교육 모델로 기능한다. 예술 기반 융합 교육은 학생들에게 복합적 문제 해결

능력과 창의적 사고를 동시에 요구하며, 전통적인 교과 중심 교육이 제공하지 못했던 학제 간 학습의 가능

성을 제시한다. 따라서 오늘날 문화예술교육은 단순히 예술 향유 기회를 확대하는 수준을 넘어 지식 통합

과 학제 간 연계를 촉진하는 핵심 교육 장치로 자리매김하고 있으며, 이에 대한 심층적 탐구가 요구된다.

2) 연구의 내용

본 연구는 프랑스 문화예술교육의 전개 과정을 살펴보고, 특히 예술과 과학기술의 융합 교육 사례를 중

심으로 예술이 지식 통합의 매개체로 기능하는 과정을 탐구하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 문화민

주화 정책의 실패가 문화예술교육 제도화로 이어진 맥락을 고찰하고 유아기부터 중등교육에 이르는 학교

교육에서 예술이 어떻게 학문적 연결성을 지탱하는 기초로 자리 잡았는지를 분석한다. 또한 디지털 기술이

6 •

물리적 한계를 극복하는 차원에서 출발하여 참여와 경험 확장으로 나아간 과정을 추적하고 예술과 과학기

술이 결합된 융합 교육의 실제 사례를 제시한다. 아울러 최근 프랑스에서 등장한 기술 기반 문화예술교육

스타트업의 시도들을 검토함으로써, 제도권 교육과 민간 혁신이 어떻게 상호 보완적으로 작동하며 새로운

학습 생태계를 형성하고 있는지를 살펴보고자 한다. 이를 통해 예술이 단순한 향유 대상이 아니라, 지식

통합과 사회적 학습의 장을 여는 매개체로서 어떤 의미를 지니는지를 밝히고자 한다.

2. 이론적 배경

프랑스에서 예술은 오랫동안 공공재(bien public)로 인식되어 왔다. 예술과 문화는 특정 계층만이 향유

하는 사치품이 아니라 시민 모두가 접근할 수 있는 사회적 권리로 간주되었으며, 국가는 이를 제도적으로

보장해야 한다는 원칙을 세워 왔다. 이러한 인식은 계몽주의와 공화주의 전통에 뿌리를 두고 있으며, 20세

기 중반 앙드레 말로(André Malraux)에 의해 제도화되었다. 1959년 말로가 초대 장관으로 임명되며 문화

부(Ministère des Affaires culturelles)가 창설되었고(Ministère de la Culture, 2023) 그는 “가능한 한

많은 프랑스인에게 예술의 걸작(œuvres capitales)을 제공한다”는 목표를 내세웠다. 이를 위해 전국적으

로 문화시설을 확충하고, 지방에도 Maisons de la Culture(문화의 집)를 설립함으로써 중앙에 집중된 문

화 자원을 분산시키고자 했다. 이러한 정책은 예술을 모든 국민에게 제공해야 하는 국가의 책무를 제도적

으로 명확히 한 사례였다(Cultural Policies in Europe, 2025; Maison de la Culture, 2025).

이러한 공공재적 인식은 문화민주화(démocratisation culturelle) 정책으로 구체화되었다. 문화민주화는

고급예술을 포함한 다양한 문화적 자원을 사회 전체에 개방하고 공급 확대와 물리적 접근성 보장을 통해

향유의 기회를 넓히려는 정책적 시도였다. 이를 위해 정부는 국립극장과 오케스트라를 지원하고, 순회 공

연을 확대하며, 지역 사회에 문화시설을 건립하였다. 그러나 이러한 공급 확대만으로는 실질적인 문화 향

유 확대가 이루어지지 않았다는 한계가 드러났다. 문화시설의 증가에도 불구하고 실제 이용자 집단은 여전

히 사회·경제적 자원이 풍부한 계층에 집중되었으며(Donnat, 1997), 문화민주화가 기대한 보편적 향유에

는 미치지 못했다(Ministère de la Culture, 2019; Cultural Policies in Europe, 2025). 단순히 예술작

품을 제공하고 시설을 확충하는 것만으로는 시민이 예술을 이해하고 향유하는데 필요한 문화적 역량을 보

장할 수 없었기 때문이었다.

이에 따라 문화예술교육이 중요한 정책적 과제로 부상하였다. 예술은 감상과 소비의 차원을 넘어 어린

시기부터 체계적으로 경험하고 학습해야 하는 지적·정서적 자원으로 재인식되었다. 프랑스는 유치원과 초

등학교 단계부터 음악, 미술, 무용 등 다양한 예술교육을 정규 교과에 포함시켰으며, 중등교육 단계에서는

예술사를 교과의 중요한 축으로 배치하여 학문 간 연결성을 형성하는 기초로 삼았다(Ministère de la

Culture, 2019). 이러한 조치는 문화민주화를 단순한 접근성 확대에서 교육을 통한 문화적 역량 강화로

확장시키려는 정책적 전환이었다(Carasso, 2013; 민지은, 2023).

그럼에도 불구하고 실제 이용자는 사회·경제적 자원이 풍부한 계층에 집중되었으며, 문화 불평등은 크게

해소되지 못했다(Cultural Policies in Europe, 2025). 이러한 한계를 극복하기 위해 프랑스는 점차 디지

털 기술을 문화민주화의 수단으로 활용하기 시작하였다. 초기에는 물리적 장벽을 극복하는 것이 주요 목표

였다. 온라인 전시, 가상 공연 송출, 디지털 아카이브 구축은 시간과 공간의 제약을 넘어 더 많은 시민이

문화예술에 접근할 수 있도록 하는 데 기여했다(France Stratégie, 2023). 이후 기술은 단순히 접근성 보

완을 넘어, 참여와 경험을 확장하는 도구로 발전하였다. 증강현실(AR)을 활용한 체험형 전시, 관람객 참여

형 인터랙티브 콘텐츠, 그리고 교육 현장에서 활용되는 디지털 플랫폼(예: ADAGE)은 시민이 수동적인 소

비자에서 적극적 참여자와 공동 창작자로 변모할 수 있는 가능성을 열어주었다(Digital Skills and Jobs

Platform, 2024).

오늘날 프랑스 문화예술교육은 이러한 흐름 속에서 예술과 과학기술의 융합을 통해 학문 간 경계를 허

무는 통합적 교육으로 발전하고 있다. 교육은 과학적 탐구와 예술적 창의성을 동시에 배양하는 교육적 접

• 7

근으로 확산되고 있으며, 과학관과 예술관의 협업 프로젝트, 디지털 예술교육 스타트업의 활동은 학문 간

융합 학습의 새로운 장을 열고 있다. 이러한 시도들은 예술이 모든 학문의 기초로서 기능한다는 인식을 재

확인할 뿐 아니라, 학습자가 창의성과 비판적 사고, 문제 해결 능력을 포괄적으로 기를 수 있는 다학문적

학습 환경을 조성하고 있다(Gouvernement Français, 2023). 결국 프랑스의 문화예술교육은 공공재로서

의 예술이라는 철학적 기반에서 출발해 문화민주화 정책, 기술 활용, 그리고 예술-과학기술 융합 교육으로

진화하면서 오늘날 지식 통합의 매개체로 자리매김하고 있다.

3. 연구의 방법

본 연구는 프랑스의 문화예술교육이 어떠한 역사적·사회적 맥락 속에서 형성되고 변화해 왔는지를 규명

하기 위해 사례연구(case study) 방법을 채택하였다. 사례연구는 특정 제도와 현상을 맥락적으로 분석하고

다양한 층위의 자료를 종합하여 그 의미를 심층적으로 밝히는 데 유용하다.

첫째, 본 연구는 프랑스의 정책·제도적 차원에 주목하였다. 1959년 문화부 창설과 앙드레 말로의 문화민

주화 기조, 1983년 자크 랑(Jack Lang) 문화부 장관과 알랭 사바리(Alain Savary) 교육부 장관의 협약,

2000년 「문화예술 5개년 계획」 및 2005년 「문화예술교육 활성화 계획」 등은 문화예술교육의 국가 제도화

를 이끌어 낸 주요 전환점이었다. 이러한 정책적 진전은 문화민주화 정책의 한계를 극복하고 교육을 통한

문화적 역량 강화가 필요하다는 사회적 합의에서 비롯된 것이었다.

둘째, 교육 현장의 실천 사례를 분석하였다. 프랑스 학교 예술교육은 “지식, 실습, 만남”이라는 세 가지

기본 원칙을 유지하면서 모든 학생에게 민주적이고 보편적인 예술 경험을 제공하는 것을 핵심 목표로 한

다. 학교는 예술가 초청, 박물관 및 문화시설 방문, 예술 실습을 결합한 교육 프로그램을 운영함으로써 학

생들의 문화적 감수성과 창의성을 증진시킨다. 또한, 중등교육 단계에서는 예술사 교육을 중심에 두어 다

른 학문 영역과의 연계를 가능하게 하고, 학생들이 지식 간의 관계망을 이해할 수 있도록 돕는다. 이러한

실천은 프랑스 문화예술교육의 원칙이 제도적 현장에서 어떻게 구현되는지 보여주는 중요한 연구 대상으

로 설정되었다.

셋째, 본 연구는 환경 변화에 따른 교육 방식의 전환을 탐색하기 위해 코로나19 팬데믹 시기의 사례를

포함하였다. 팬데믹으로 인해 현장 수업과 문화예술 기관의 대면 활동이 중단되자, 프랑스의 박물관과 학

교는 신속히 디지털 기술을 도입하였다. 온라인 전시, 디지털 아카이브, 가상현실 체험, 유튜브 영상과 팟

캐스트, 게임 및 퀴즈 콘텐츠 제공 등 다양한 비대면 문화예술교육 프로그램이 운영되었다. 이러한 변화는

물리적 접근성의 한계를 넘어 학습자 참여와 경험을 확장하는 새로운 가능성을 열어 주었으며, 기존의 세

가지 교육 원칙을 유지하면서도 디지털 환경에 적응하는 방식으로 구현되었다.

넷째, 예술–과학기술 융합 교육 사례를 분석하였다. 프랑스 메일랑(Meylan) 지역의 부클로(Buclos) 중학

교와 국립무대 엑사곤(Hexagon)이 협력하여 추진한 예술과학 융합 레지던스 프로그램은 예술가와 교사가

함께 기획한 융합형 수업으로 문학·과학·체육·예술을 통합적으로 학습하는 모델을 제시한다. 학생들은 낯선

융합적 수업 방식에 처음에는 어려움을 겪었으나 곧 적응하여 예술적 창의성과 학문적 지식을 동시에 습

득하는 경험을 하였다. 이와 같은 사례는 예술이 학문 간 경계를 매개하며 지식의 통합적 학습을 촉진하는

과정을 잘 보여준다.

마지막으로, 본 연구는 문화예술교육에 특화된 프랑스 스타트업의 활동도 살펴보았다. Meludia는 청음

훈련과 음악 감각 개발을 위한 인터랙티브 플랫폼으로 프랑스 정부 및 교육기관과 협력하여 음악 교육을

혁신적으로 지원하고 있다. 또 다른 사례인 NomadPlay는 오케스트라 연주 영상에서 특정 악기 파트를 제

거하고 사용자가 직접 연주로 참여할 수 있도록 하는 애플리케이션으로 학습자가 실제 연주 경험을 통해

음악적 역량을 기를 수 있게 한다. 이들 사례는 예술과 디지털 기술이 결합한 융합 교육의 현장적 실천을

보여주며 제도권 교육과 민간 혁신이 상호 보완적으로 작동하는 모습을 잘 드러낸다.

본 연구는 이러한 다양한 사례를 맥락적 분석(contextual analysis)과 비교 사례분석(comparative

8 •

case analysis)을 통해 살펴보았다. 이를 통해 프랑스 문화예술교육이 “문화민주화”라는 기본 원칙을 유지

하면서도 사회적·기술적 환경 변화에 맞추어 교육의 방식과 실행을 끊임없이 조정해 온 과정을 구체적으로

밝히고자 하였다.

4. 연구의 결과

프랑스 문화예술교육의 전개 과정을 분석한 결과 일관되게 드러나는 핵심은 예술이 단순한 향유의 대상

이 아니라 지식의 통합을 가능하게 하는 매개체로 작용해왔다는 점이다.

첫째, 문화민주화 정책의 실패 경험은 교육적 전환을 촉발하였다. 공급과 물리적 접근성 중심의 정책은

문화 불평등을 해소하지 못했고 이는 예술 향유가 단순히 제공만으로는 불가능하다는 사실을 보여주었다.

이 한계를 극복하기 위해 프랑스는 교육을 통한 문화민주화로 방향을 전환하였고, 학교 교육을 중심으로

예술을 제도화하였다. 이는 예술을 공공재로서 사회적 권리일 뿐 아니라, 학문적 역량 형성의 교육적 자원

으로 자리매김하게 한 중요한 계기였다.

둘째, 교육 현장에서는 “지식·실습·만남”이라는 세 가지 원칙이 지속적으로 유지되었다. 이 원칙은 학생

들이 예술을 단순히 감상하는 데 그치지 않고 다양한 학문과 연결된 지식의 구조 속에서 예술을 이해하도

록 만들었다. 특히 중등교육에서의 예술사 수업은 역사·철학·문학·과학 등과 연계되며 학문 간의 연결망을

형성하는 기초가 되었고, 이는 예술이 학문적 통합의 매개체로 기능할 수 있음을 잘 보여주었다.

셋째, 코로나19 팬데믹은 문화예술교육의 위기였으나 동시에 전환의 계기였다. 현장 중심의 ‘만남’과 ‘실

습’이 불가능해지자, 프랑스의 박물관과 학교는 온라인 전시, VR/AR 체험, 디지털 아카이브를 활용하여

새로운 형태의 참여적 학습을 시도했다. 이는 단순한 대체 수단이 아니라 예술 경험을 물리적 한계를 넘어

선 확장된 학습 공간으로 전환시킨 사례였다. 위기는 오히려 예술이 지식 통합을 이루는 방식이 기술을 통

해 확장될 수 있음을 보여준 것이다.

마지막으로, 예술–과학기술 융합 교육과 민간 스타트업 활동은 예술이 지식 통합의 매개체임을 보여준

다. 부클로 중학교와 국립무대 엑사곤의 융합 레지던스는 문학, 과학, 체육, 예술을 결합하여 학생들이 다

학문적 지식을 동시에 습득하는 경험을 가능하게 했다. Meludia와 NomadPlay 같은 스타트업은 디지털

플랫폼을 통해 음악 교육을 몰입적이고 참여적으로 재구성하면서, 공교육을 넘어선 새로운 학습 생태계를

제시했다. 이들은 모두 예술이 과학기술과 결합하여 창의성과 문제 해결 능력을 포괄적으로 배양하는 장으

로 확장될 수 있음을 보여주는 사례였다.

결론적으로 프랑스 문화예술교육은 문화민주화의 원칙을 유지하면서도 시대적 한계와 위기를 교육, 디지

털 전환, 융합적 혁신을 통해 극복해 왔다. 그 과정에서 예술은 학문 간 경계를 허물고, 지식의 통합을 이

끄는 핵심 매개체로 자리매김하였다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 프랑스 문화예술교육의 전개 과정과 최근의 예술–과학기술 융합 사례를 통해 예술이 단순한

문화 향유의 대상이 아니라 지식 통합을 가능하게 하는 교육적 매개체로 기능하고 있음을 확인하였다. 본

연구결과는 정책, 교육 현장, 팬데믹 대응, 융합 및 스타트업 활동이라는 네 가지 층위에서 구체적으로 제

시되었지만, 이를 관통하는 핵심은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 프랑스의 경험은 예술이 공공재라는 철학에서 출발해 문화민주화 정책, 교육 제도화, 기술 활용,

융합적 실천으로 이어지는 연속성을 보여주었다. 이 과정은 예술이 사회적 불평등 해소와 학문적 역량 강

화를 동시에 추구하는 통합적 교육 전략으로 진화했음을 의미한다.

둘째, 예술은 학교 교육 속에서 지식·실습·만남이라는 원칙을 통해 학문 간 경계를 연결하고 팬데믹과

같은 위기 상황에서도 기술을 매개로 새로운 학습 공간을 열었다. 이는 예술이 시대적 변화에 따라 다양한

• 9

형식을 취하더라도, 본질적으로 지식을 연결하고 확장하는 힘을 가지고 있음을 시사한다.

셋째, 융합 교육과 디지털 스타트업의 사례는 예술이 과학기술과 결합할 때, 창의성·비판적 사고·문제 해

결 능력을 동시에 배양하는 장이 될 수 있음을 보여주었다. 이는 예술이 21세기 교육에서 단순히 부수적

교과가 아니라, 학문과 사회를 통합하는 중심축으로 재위치될 필요가 있음을 분명히 한다.

따라서 향후 문화예술교육 정책은 예술을 “지식 통합의 매개체”로 설정하고 공교육과 민간 혁신을 연결

하는 다층적 생태계를 구축해야 한다. 특히 디지털 기술의 발전을 적극적으로 활용하면서도 교육적 원칙을

잃지 않는 균형이 필요하다. 프랑스의 사례는 “예술로 여는 지식의 통합”이 추상적 이상이 아니라 정책적

기반·교육적 실천·기술적 혁신이 맞물릴 때 실질적으로 구현 가능한 교육적 비전임을 보여준다.

10 •

▮참고문헌

민지은 (2023). 「문화예술교육의 접근성 강화를 위한 디지털 기술의 역할 연구 – 프랑스 문화예술교육 사례를 중심으로」,

『한국프랑스학논집』 , 123호, 263–293쪽.

Carasso, J.-G. (2013). Éducation artistique et culturelle: un « parcours » de combattants! L’Observatoire, 42(1),

81–90.

Cultural Policies in Europe. (2025). Strasbourg: Council of Europe.

Donnat, O. (1997). Les pratiques culturelles des Français. Paris: La Documentation Française.

France Stratégie. (2023). Le numérique au service de la démocratisation culturelle. Paris: France Stratégie.

Retrieved from https://www.strategie.gouv.fr

Gouvernement Français. (2023). L’éducation artistique et culturelle: un levier pour la réussite de tous les élèves.

Paris:

Ministère

de

l’Éducation

nationale

et

de

la

Jeunesse.

Retrieved

from

https://www.education.gouv.fr

Maison de la Culture. (2025). Les maisons de la culture: histoire et actualité. Paris: Ministère de la Culture.

Ministère de la Culture. (2019). L’éducation artistique et culturelle en France: rapport d’évaluation. Paris:

Ministère de la Culture. Retrieved from https://www.culture.gouv.fr

Ministère de la Culture. (2023). Création du Ministère des Affaires culturelles. Paris: Gouvernement Français.

Retrieved from https://www.culture.gouv.fr

Tarragoni, F. (2017). Qu’est-ce qu’on démocratise exactement dans la « démocratisation de la culture »? Raison

publique, 21(1), 38–55.

• 11

「예술로 여는 지식의 통합

: 프랑스의 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으로」

에 대한 논평문

박문규(충남대학교)

민지은 선생님의 발표문 「예술로 여는 지식의 통합: 프랑스의 예술과 과학기술 융합 교육 사례를 중심으

로」는 구성과 논리 전개가 명확하며, 문제의식이 분명하게 드러나는 글이다. 프랑스 문화정책의 핵심 개념

인 ‘문화민주화’가 어떤 과정을 거쳐 한계에 부딪히고, 그 한계를 ‘예술과 과학기술의 융합교육’을 통해 극

복하려는 시도를 명료하게 제시하고 있다. 문화민주화의 담론이 단순한 ‘문화 접근의 확대’가 아니라 예술

교육을 통한 감수성과 창의성의 확장을 지향한다는 해석은 특히 주목할 만하다. 또한 코로나19 시기에 디

지털 매체가 단순한 교육 보조 수단을 넘어 예술적 경험을 확장하는 새로운 매개로 작용했다는 분석은 설

득력이 있다.

다만 '문화민주화의 한계'에 대한 논의는 보다 구체적인 근거 제시가 필요해 보인다. 정책이 기대한 효

과를 충분히 실현하지 못한 이유를 밝히기 위해서는 계층별 참여 양상이나 제도적 제약 같은 사회 구조적

요인을 체계적으로 분석할 필요가 있다. 이러한 분석이 뒷받침된다면 논의의 설득력이 한층 높아질 것이

다. 프랑스 문화정책의 구조적 문제 중 하나가 '참여의 불균형'에서 비롯된다는 점을 감안할 때, 실패 요인

을 다루는 작업은 연구의 완성도를 높이는 계기가 될 것으로 보인다.

또한 최근 프랑스에서 활발히 논의되고 있는 인공지능(AI) 기반 예술교육의 흐름이 함께 다루어졌다면

논의의 시야가 더 넓어졌을 것이다. 프랑스는 현재 ‘AI와 예술의 융합’을 새로운 교육 축으로 설정하여 예

술학교와 공교육 현장에서 실험적 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이러한 현황을 반영했다면 기술 융합의

담론이 미래지향적으로 전개될 수 있었을 것으로 보인다.

프랑스의 융합교육 정책을 설명하는 대목에서는 구체적 사례의 제시가 조금 더 보강되면 좋을 듯하다.

예를 들어, 「La Main à la Pâte」프로그램은 노벨상 수상자 Georges Charpak이 1996년부터 추진한 대

표적 융합교육 프로젝트로, 초등학생이 실험과 탐구, 창작활동을 통해 과학을 익히고 교사가 예술적 감수

성을 접목한 교수법을 개발하도록 지원한다. 이 외에도 “Science at School”, “J’aime les Sciences” 등

전국 단위 프로젝트와 경진대회, 워크숍을 통해 학생들이 예술과 과학을 통합적으로 탐구하도록 장려하고

있다. 이러한 실제 사례들은 프랑스 융합교육의 구체적 성격을 드러내는 동시에, 한국의 문화예술교육 방

향을 모색하는 데에도 참고가 될 수 있다.

전체적으로 민지은 선생님이 발표문은 프랑스 문화정책의 변화 과정을 폭넓게 조망하면서 예술교육의

사회적 의미를 깊이 있게 성찰하고 있다는 점에서 의의가 크다. 디지털 전환과 인공지능 시대의 문화민주

주의 재구성이라는 주제로까지 확장한다면 한층 더 풍부하고 시의성 높은 연구로 발전할 가능성이 있다고

본다.

미국대학 내 비서구권 교양 세계문학으로서

한국문학 교육 현황과 과제

정영아(조지메이슨대학교)

• 15

미국대학 내 비서구권 교양 세계문학으로서

한국문학 교육 현황과 과제

정영아(조지메이슨 대학교)

1. 한국소설을 읽는 이유 혹은 한국문학 수업을 듣는 이유

근대언어학회가 최근 발간한 “미국 고등교육 기관에서 영어를 제외한 외국어 수업 등록 현황, 2021년도

가을학기” 보고서에 따르면, 현재 미국의 대학과 대학원 외국어 수업 중에 학생수가 증가하고 있는 과목은

수화언어와 한국어 뿐인 것으로 통계조사 결과 밝혀졌다.1) 이러한 추세는 5년 전에 발표된 근대언어학회

의 전국적인 통계로도 이미 잘 알려진 사실이나, 10위 안에 든 외국어 중에서 수강생의 증가폭(38%)을 가

장 현저하게 드러낸 언어는 한국어이다. 최근 세계적으로 학생 등록수가 감소하고 있는 인문사회계열 전공

이나 부전공, 그에 따른 대학내 구조조정 혹은 통합이라는 어두운 사실에 비하면, 미국과 유럽, 동남 아시

아 등지에서 빠른 속도로 수요가 늘고 있는 한국학의 부상은 주목을 요한다. 이인혜에 따르면, 케이팝의

세계적인 팬덤 현상과 그에 따른 한국어 학습에 대한 학습자 수요의 증가가 미국 대학내 한국어 수업 수

강자의 증가로 이어졌다는 분석이다.2) 세계적인 팬클럽을 거느리고 있는 케이팝 보이그룹의 대표격인 방

탄소년단이 미국시장에 본격적으로 진출한 해인 2017년과 근대언어학회의 보고서상 한국어 수업 등록수가

급증한 해가 동일한 해라는 점을 감안한다면 이같은 주장의 타당성에도 수긍이 가는 편이다.

최근 필자가 한국 근현대 문학 수업을 수강한 미국 대학생들을 상대로 진행한 설문조사결과에 의하면, 한

국 문학 수업을 듣는 이유 중에 케이팝이나 한국 드라마로 한국의 대중문화를 접하게 되었지만, 보다 깊이

있는 한국문화와 한국의 사회역사적 배경을 이해하고 싶어서 한국문학 수업을 듣는다는 학생수가 가장 많

았다. (57퍼센트) 두번째로 많은 카테고리를 차지한 학생응답은 서양문학이 아닌 문학 수업 중에서 가장

알고 싶은 호기심이 드는 대상이 한국문학이라는 대답이었다. 세번째는 교양필수이기 때문에 혹은 한국학

전공이거나 부전공이기 때문이라는 대답이었다. 세번째의 실용적인 응답을 제외한다면 한국계가 아닌 미국

대학생들이 한국문학 수업을 듣는 가장 큰 이유는 한국의 문화에 대한 심도있는 이해와 지적 호기심 때문

인 것으로 보인다. 물론, 케이팝이나 한국 드라마를 소비하면서 한국의 대중문화를 향유한다는 사실이 미

국 대학생들 사이에서 ‘멋있는’ (cool) 매력 요소로 작용한다는 점도 고려해야겠지만, 점점 더 많은 학생들

이 대중문화 상품이 충족시켜 주기에는 미흡한 한국역사나 문화에 대한 깊이있는 학습에 목말라하고 있다

는 사실에 주목할 필요가 있다.

2. 대중문화와 한국소설

수요자 혹은 학습자 중심으로 교과과정을 구성하는 경향이 짙은 미국 대학의 한국학 프로그램에서 케이팝

1)

Natalia Lucin, Terri Peterson, Christine Sulewski, and Rizwana Zafer, “Enrollments in Languages Other Than English in

US Institutions of Higher Education, Fall 2021,” Modern Language Association, 2023.

2)

Inhye Lee, “Effects of Contact with Korean Popular Culture on KFL Learners’ Motivation,” The Korean Language in

America, 22(1), 2018: 25-45.

16 •

과 한국대중문화를 교수할 수 있는 신임교수를 채용하고 관련 강좌를 다투어 개설하는 현상은 자연스러워

보인다. 필자가 재직하고 있는 대학의 한국학 프로그램에서도 2016년부터 매년 케이팝 관련 강좌가 열리

고 있으며, 한국 드라마나 웹툰을 활용한 고급 한국어 수업 혹은 한국어 번역 수업도 추가적으로 개설되었

다. 대중문화를 대학 수업에서 활용하고자 하는 대개의 접근법들은 학생들의 관심사로부터 유도하여 수업

구성의 본격적인 내용까지 안내하고자 하는 “훅업” 장치로 이용하고자 하는 경우가 많다. 쪽수가 많은 수

업 교재나 참고서 읽기를 힘들어하는 시각적 학습법에 익숙한 Z 세대들에게 익숙한 대중문화 상품과 코드

를 도입부에 활용하여 학생들의 관심을 유도하는 방법은 이제 더이상 새로운 방법이라고 할 수 없을 정도

로 일반화되고 있다.

대중문화를 보다 비판적으로 활용하는 교수방법으로는 대중문화 상품과 고급문화상품 혹은 대중

문학 작품과 본격문학 작품이라고 알려진 정전적 작품을 나란히 배치하여 미학적 차이와 수용자 반응까지

살펴보게 하는 비교문화적 수업 방식이다. 필자가 수년 전에 한국 고전문학 수업을 진행하면서 고전문학

텍스트와 고전소설을 드라마화한 대중문화 상품을 학생들로 하여금 동시에 분석하게 하고 그룹별로 패러

디 작품을 창작하게 하는 과제를 제시한 경우가 이 교수방법의 예라고 할 수 있겠다.3)

3. 한국문학 수업의 풍경들

3.1. 풍경 하나: 자기맥락으로 읽는 서양문학이 아닌 세계문학

미국 대학의 커리큘럼에서 한국문학 수업이 교양필수 과목으로 채택된 이유는 서양문학이 아닌 세계문학

의 하나이기 때문이다. 영문학과 남미문학, 유럽계문학, 러시아 문학은 교양선택 수업으로 늘상 다루어져

온 소재이지만, 동아시아의 한국문학은 비서구문학의 하나이기 때문에 중국문학, 일본문학과 더불어 글로

벌 세계 이해의 방편으로서 교양필수 과목이 될 수 있었다. 세계문학 수업이 교양필수로 선택되어질 경우,

커리큘럼을 구성할 때 가장 염두에 두어야 할 요소는 비판적 사고능력 계발, 작품의 사회역사적 배경 파

악, 작품에서 고유하게 사용된 문학적 장치의 파악 등이다. 특히, 비판적 사고능력 계발이라는 학습목표는

다른 이들의 글과 발표 등에서 논점을 발견하고 비판적 질문을 제기할 수 있는 수준에까지 이르러야 하는

것이어서 교수가 일방적으로 전달하는 강의식 수업방식으로는 충족시킬 수 없는 부분이다. 따라서, 그룹별

과제나 발표 뿐만 아니라 블랙보드의 칼투라 비디오 영상이나 토론포럼 기능을 적극적으로 활용하여 수업

내용을 구성할 수밖에 없다.

2022년 가을학기 <한국 근대문학에 재현된 국가와 젠더>라는 제목으로 진행된 수업의 6주차 텍스트로 주

요섭의 “사랑 손님과 어머니” (1935)가 소개되었다. 세 명으로 구성된 소그룹이 이미 작품의 시대적 배경

과 작가의 이력, 작품의 주제와 화자, 시점 등 특이할 만한 정보를 조사하여 발표자료를 만들어 블랙보드

토론포럼에 올렸고, 발표자료의 맨 마지막 페이지에 수강생 친구들과 토론할 만한 질문 다섯 가지도 첨가

하였다. 가장 많은 댓글을 유도했던 질문으로 “주인공은 낭만적 사랑과 욕망에 흔들렸음에도 불구하고 사

회적 기대와 관습에 순응하는 쪽으로 최종 선택을 하였다. 주인공의 선택은 옳은 결정이었는가?”가 주목을

끌었다. 서른 개가 넘는 댓글은 온라인 플랫폼에서 뜨거운 논쟁의 장으로 변하였는데, 과연 주인공이 사회

의 관습과 기대치에 어울리게 가족 구성원으로서의 책임과 역할을 다 하는 쪽으로 결정을 내린 것이 잘

한 선택이었는지에 대해 미국 대학생들이 갑론을박 벌인 논쟁은 이들이 십수 년간 받아온 공교육의 배경

을 떠올리게 만들었다. 고등학교 세계사 시간에 세계대전과 아시아의 패권을 쥔 일본제국에 대해서는 들어

보았을지 모르나 유럽의 식민지도 아닌 일본의 식민지를 겪은 한국의 역사에 대해서는 들어본 적이 없는

미국 대학생들에게 식민지 배경을 무대로 한 여성 주인공의 개인적 욕망과 전통적 인습의 갈등이 어느 정

도의 무게로 다가갔을지 알 길이 없었다. 다만, 이들이 전개한 토론의 추이를 살펴보니, 세계대전 이후 서

구사회에서 인 여성의 자각과 인권운동, 선거권 운동에 대해 배운 적이 있었으므로 전통사회의 관습으로

귀결되는 결말에 문제를 제기하고 싶었을 것이라는 점은 추측이 가능했다. 주인공이 만약 자신의 행복과

3) 정영아, “기술과 문학교육,” 우리어문연구, 59호 (2017): 59-84.

• 17

욕망을 선택했더라면, 사회적 지탄은 감수했어야 할망정 주변의 지지자들로부터 지원과 응원을 받았을지도

모른다는 논의는 초기 서구사회 여성운동의 확산을 문학작품과 역사로부터 배운 독자들의 자연스러운 상

상력으로 보였다.

세계문학의 한 가지로서 동아시아 문학, 특히 한국문학 작품을 대하는 미국 대학생들의 시각과 태도는 자

신들이 익숙하게 배워 알고 있는 서구문학의 지식과 상상력에 근거한다. 나혜석의 “경희” (1918)를 읽고

토론하는 과제에서 경희가 참조한 유럽 여성들이 동양과 서양 여성들을 비교하여 근대화를 열망하는 신여

성으로서의 모델로 기능했을 것이라고 해석한다든지, 김동인의 “감자” (1925)를 읽고 토론하는 과제에서

주인공 복녀의 행보가 식민지 사회에서 싹트기 시작한 자본주의의 흔적이라고 해석하는 방식 등은 자신들

이 이미 학습한 배경지식을 참조틀로 삼아 대상화한 한국 소설을 분석하는 방법으로 보인다. 교수가 작품

읽기에 앞서 일제 식민지 역사에 관한 강의를 제공한다거나 소그룹 과제팀이 사회경제적 배경에 관한 조

사결과를 블랙보드에 미리 올려 전체 학생들과 공유한다고 해도 개별적인 독서의 결과는 자기 문화 관련

성 혹은 자기 역사와의 맥락화로 이어진다.

3.2. 풍경 둘: 익숙하지만 낯선 인물들, 대중문화의 간섭

시각적 이미지에 익숙하게 길들여져 온 세대답게 최근 미국 대학생들도 역시 대중문화, 특히 시각적으로

전달되는 대중문화 상품에 상당 부분 노출되어 있다. 2023년 봄학기에 진행한 <영화화된 한국 근현대 소

설>이라는 수업의 12주차 텍스트는 조남주의 “82년생 김지영” (2016)과 김도영 감독의 동명영화 “82년생

김지영” (2019)이었다. 기존의 수업과는 달리 원작 문학 작품과 영화화된 영상작품을 같이 읽고 매체간의

차이점, 특히 문학적 기법과 영상 기술로 달리 표현되는 미학의 차이, 성격화의 차이, 주제화의 차이, 나아

가 ‘트랜스미디어 스토리텔링’이라는 미디어 산업의 주요 전략까지 확인하게 하고자 하는 것이 이 수업의

학습목표였다. 소그룹 발표에서 이러한 목표는 어느 정도 달성된 것으로 보였다. 다만, 블랙보드 토론 포

럼의 장에서 영화의 주인공으로 등장한 배우와 그 성격화를 논하는 지점에서 그 배우의 전작이나 다른 예

능프로그램에서의 활동을 알고 있는 학생들이 주인공이 영화에서 생성하는 이미지에 대해 토론하는 대목

이 눈에 띠었다. 사회적 규범과 관습에 의문을 제기하며 결혼한 여성이 자신만의 정체성을 추구하고자 할

때 맞닥뜨리는 갈등 요소를 조용하지만 개성이 강한 배우가 잘 살려내었다든지, 이해심이 많은 남편이지만

한 인간으로서 상대방의 존재론적 고뇌를 이해하기에는 남자 주인공의 관습적인 태도가 역부족이었다, 주

인공 남자배우가 다른 드라마 <도깨비>에서 보여주었던만큼 깊이있는 이해와 관심으로 여자 주인공의 고

민에 접근할 수 있을 줄 알았는데 현대 한국 남자로 분한만큼 역할의 한계가 있었다는 등의 평가는 대중

미디어 환경에 노출된 학생들의 기존 이미지가 작품을 해석하고 이해하는 데에도 영향을 미친다는 사실을

반영한다. 자신들이 기존에 보아왔던 익숙한 스타 배우의 이미지를 컨텍스트로 삼아 새로운 텍스트가 생성

해내는 인물 성격의 이미지에 덧씌워 해석하는 경향은 넷플릭스나 유투브 같은 글로벌 플랫폼 영상문화에

일상적으로 노출된 세대에게는 빈번하게 관찰되는 관습적 태도로 보인다. 그럼에도 불구하고 주인공이 보

여주는 갈등 요소가 현대 한국사회에서만 소통되는 사회적 관념과 개별적 정체성의 갈등이 아니라 미국이

나 다른 근대화된 서구 사회에서도 결혼과 젠더 역할을 둘러싸고 어디서든 불거질 수 있는 존재론적인 문

제라고 해석하는 부분에서는 대중문화의 간섭으로 새로운 텍스트의 이미지를 축조했을망정 문화간 소통과

비교문화적 해석을 시도하려는 학생들의 노력을 읽을 수 있었다.

4. 번역과 정전: 선택과 배제의 논리

교양필수 강좌로서의 한국문학 수업에서는 예외없이 번역된 한국문학 작품을 다룬다. 최근 한국학 전공이

설치된 대학이 증가하면서 고급 한국어 강좌나 컨텐츠 수업에서 한국어 원작으로 한국문학 작품을 다루는

경우도 없지는 않으나, 이는 대부분 한국어 능력 신장을 위한 목적으로 작품의 문형이나 문법 분석, 혹은

18 •

문화적 소개에 이용되는 경우이므로 본격적인 문학 수업이라고 보기는 어렵다고 할 수 있겠다. 대개의 교

양 한국문학 수업에서는 앤솔로지 형태로 번역자가 작품을 선택하여 번역한 교과서 형태의 번역집이 주로

사용되고 있는데, 초창기에는 피터 리의 앤솔로지가 많이 사용되었고, 이후로 브루스 풀턴의 앤솔로지, 콜

롬비아대학교 앤솔로지, 하와이 대학교 앤솔로지, 박선영 교수의 앤솔로지가 추가되어 소개되는 작품이 다

양해졌다. 최근에는 브루스 풀턴이 펭귄출판사에서 한국단편소설 앤솔로지를 번역편집출판하여 그간의 영

문번역작을 선별하여 재출판 소개하는 역할을 담당하였다.

하나의 작가나 주제를 깊이있게 다루는 대신에 여러가지 작가의 작품을 소개하는 방식의 교양 필수 혹은

교양 선택으로서의 한국문학 수업에서는 아무래도 다양한 시대와 작가의 작품을 고루 번역소개하고 있는

앤솔로지가 교과서로 사용되는 편이다. 단편소설과 시를 묶어 편집한 콜롬비아 대학교 근대문학 앤솔로지

나 하와이대학교 근대문학 앤솔로지가 미국 대학 한국문학 수업에서 자주 사용되어졌다면, 최근에는 한두

권의 앤솔로지에서 교수자가 선별하여 강의계획안을 만들면서 가능한 한 주제별로 혹은 시대별로 작가와

작품을 구성하는 경향을 보인다. 영미권 한국학 초기 단계에 영문 한국 문학사를 집필한 피터 리의 저서나

최근까지도 활발하게 번역활동을 지속하고 있는 브루스 풀턴의 앤솔로지는 거의 모든 영미권 한국문학 교

실에서 애용되어 온 교과서이다. 특히, 브루스 풀턴은 여성작가의 목소리에 초점을 맞추어 많이 알려지지

않은 여성작가의 작품을 번역소개하여 기존 남성작가 중심의 한국문학사에 새로운 시각을 제시하였다.4)

최근에는 박선영 교수가 한국의 SF 문학작품을 선별하여 번역 소개하는 앤솔로지를 출간하여 전통적인 리

얼리즘 문학 중심의 한국문학 소개를 벗어나 소위 장르문학, 대중문학까지 그 소개와 연구의 범위를 확산

시키고 있다.5)

문학사 서술자가 그러하듯이 문학 번역가는 선택과 배제의 논리로 또다른 정전을 구성한다. 앤솔로지는 책

의 성격상, 중편이나 장편 소설의 부분적 번역 소개보다는 단편소설을 전문 번역하여 소개하는 경향이 많

은데, 문학사적으로 유의미하다고 판단되어 부분 번역한 듯한 이광수의 장편소설 “무정” (1917)은 전반부

의 일부와 후반부의 일부를 번역소개하고 있다. 식민지 시기 단편 소설 작품으로는 현진건의 “술 권하는

사회” (1921), “운수 좋은 날” (1924), 김동인의 “감자” (1925), 염상섭의 “윤전기” (1925), 주요섭의 “사

랑 손님과 어머니” (1935), 이태준의 “달밤” (1933), “까마귀” (1936), 김동리의 “무녀도” (1936), 이상의

“날개” (1936), 이효석의 “메밀꽃 필 무렵” (1936), 채만식의 “레디메이드 인생” (1934), “치숙” (1938) 등

이 자주 소개된다. 여성작가가 쓴 단편소설은 거의 소개되지 않는 형국인데, 이는 번역가의 의도된 배제라

기보다는 기존의 한국문학사에서 자주 거론되는 작품들 중에서 번역할 작품을 선택하다보니 생겨난 결과

로 보여진다. 식민지 단편 소설 작품에 비하여 전후시기부터 1970-80년대 산업화 시기의 작품도 꾸준이

소개되고 있는데, 이호철, 선우 휘, 조세희, 최윤, 박완서, 오정희 등의 대표 단편소설이 번역되어 앤솔로

지에 실리고 있다. 1990년대 이후 작가로는 김영하, 김애란, 한유주, 정영문, 김중혁의 단편 소설이 주로

번역소개되고 있다. 식민지 시대 작품들에 비하면, 1990년대 이후 작품의 소개는 드물게 이루어지고 있는

편인데, 이는 미국의 근현대 한국문학 수업에서 요구되는 시기가 한국전쟁 이전의 문학사적 검증이 이루어

진 시기라는 점, 한국 근대사적 배경과 식민지 시기 소설을 함께 읽음으로써 사회문화적 이해도를 높이고

자 하는 학생들의 동기가 반영되었다는 점, 사후 작가의 작품을 번역하기가 생존 작가의 작품을 번역하는

작업보다 용이하다는 점 등이 배경 요인으로 작용한 것으로 보인다.

5. 디지털 인문학 방법론과 한국소설 교육의 예시

학제간 연구와 복수전공을 선택하는 학생수의 증가로 작품을 읽고 토론하거나 감상문을 써서 제출하는 전

통적인 방식의 문학 수업 대신에 디지털 인문학 방법론을 적극 활용한 문학 수업 방식이 도입되고 있다.

4)

Bruce and Ju-Chan Fulton, trans., The Future of Silence: Fictions by Korean Women, Brookline, MA: Zephyr Press,

2016; Bruce and Ju-Chan Fulton, trans., Words of Farewell: Stories by Korean Women Writers, Seattle: Seal Press, 1987.

5)

Sunyoung Park and Sang Joon Park, eds., Readymade Bodhisattva: The Kaya Anthology of South Korean Science

Fiction, Los Angeles: Kaya Press, 2019.

• 19

특히, 인공지능과 챗지피티를 이용하여 기말 논문을 작성하는 학생들 때문에 문학작품의 창조적인 분석과

비판적인 시각을 기대하기가 어려워진 상황에서 디지털 인문학 방법론은 차라리 위기를 적극적으로 수용

하고 활용하고자 하는 교수자들의 태도전환으로 보인다. 다음은 필자가 한국 근현대 문학 수업에서 활용하

였던 한국 소설 교육의 예시이다.

5.1. 식민지 소설의 장소감 다시 읽기 Rereading the Sense of Place of Colonial Fictions

식민지 소설을 읽는 일은 작품 자체를 읽는 일 외에 여러가지 작업을 동시에 요구한다. 교수에 의해서든

학생의 연구조사 발표에 의해서든 식민지적 시대상황에 대한 배경 지식이 먼저 작품의 맥락을 이해하기

위해 선행적으로 전달되어야 한다. 대개의 경우, 식민지 사회문화적 배경을 소개하는 참고서를 부분적으로

선택하여 작품과 함께 읽히는데, 필자는 이기백이 쓰고 애드워드 웨그너와 슐추가 번역한 <한국사신론>이

나 마이클 새쓰가 쓴 <한국근대사약사>6)의 해당부분을 학생들에게 추천한다. <식민지 근대성과 젠더>라고

주제를 정하여 식민지 시대의 젠더 표상에 초점을 맞추어 수업을 진행한 학기에는 테오도르 준 유의 연구

서가 학생들에게 소개하기 좋은 참고서 역할을 해주었다.7)

식민지 소설의 상황적 맥락을 구체적으로 이해하는 데에 장소감 (sense of place)이라는 개념이 적절하게

사용될 수 있다. 장소감은 특정 인물이 특정한 경험과 서사로 공간을 장소로 만들면서 생성할 수 있는 감

각으로서 무의미하게 일상적으로 지나치는 공간에 비하여 의미를 부여하고 경험치를 누적하면 구체적인

장소의 생생한 감각과 공유가능한 이야기로 전환된다.8) 2020년 봄학기에 진행한 <식민지 근대성과 계몽>

이라는 수업에서 필자는 중간 프로젝트의 하나로 “식민지 소설의 장소감 다시 읽기”를 구성하였다. 학생들

은 중간고사 시험 대신에 이 프로젝트를 완성해야 하는데, 그동안 읽은 현진건의 “운수 좋은 날”, 염상섭

의 “만세전”, 이상의 “날개”, 박태원의 “소설가 구보씨의 일일” 중에서 한 작품을 선택하여 주인공이 노정

한 모든 장소의 이름을 구글지도에서 찾아 표기하고 각각의 장소에서 주인공이 경험한 바와 생각하고 느

꼈을 법한 마음의 움직임까지 서사와 관련하여 상상하여 기록하는 일이 학생들의 과제로 주어졌다. 학생들

은 식민지 서울(경성)의 세부 지명을 백과사전이나 이차자료를 통하여 찾아내었고 지금의 지명과 비교하여

위치를 추측하고 구글맵의 노선을 이용하여 주인공이 움직인 경로를 상세하게 시각화하였다. “운수 좋은

날”에서 주인공 ‘첨지’가 하루 동안 다닌 25마일에 달하는 모든 경로를 지도화하고 각각의 장소에서 첨지

가 보고 듣고 느낀 바를 기록함으로써 학생들은 첨지의 내적 갈등과 번민을 보다 구체적인 감각으로 되살

려낼 수 있었다. “소설가 구보씨의 일일”에서 주인공 ‘구보’가 소요하는 종로와 광교와 동대문 일대는 학

생들에 의해서 구글맵 위성지도로 그 위치와 현재적 의미, 식민지적 상황이 다시 조명되었다.

5.2. 식민지 소설 결말 비틀기 Twisting Endings of Colonial Fictions

학생들은 주어진 텍스트를 수동적으로 이해하는 방식보다는 자신의 분석적 시각을 이용하여 비판적 글쓰

기를 시도하는 지적활동에 보다 큰 흥미를 보인다. 2019년 가을 학기에 <식민지 근대성과 젠더>라는 수업

에서 중간 프로젝트로 “식민지 소설 결말 비틀기”를 실험적으로 시행해보았다. 학생들은 그간 읽었던 현진

건의 “운수 좋은 날”, 나도향의 “여이발사”, 김동리의 “무녀도”, 김동인의 “감자”, 현진건의 “술 권하는 사

회”, 주요섭의 “사랑 손님과 어머니”, 이상의 “날개” 중에서 한 작품을 선택하여 결말 부분의 마지막 한두

단락을 다른 결말로 창작하여 서술하고 새로운 결말로 재창작한 작품의 북커버와 광고문구를 제작하여야

6)

Ki-baik Lee, A New History of Korea, trans. by Edward Wagner and Edward Shultz, Seoul: Inchokak, 1984; Michael

J. Seth, A Concise History of Modern Korea: From the Late Nineteenth Century to the Present, Lanham, Boulder, New

York, Toronto, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.

7)

Theodore Jun Yoo, The Politics of Gender in Colonial Korea: Education, Labor, and Health, 1910-1945, Berkeley:

University of California Press, 2008.

8)

Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977;

Stephen Feld and Keith Basso, eds., Sense of Place, Santa Fe, NM: School of American Research; Tim Cresswell, Place,

Oxford: Wiley-Blackwell, 2004.

20 •

했다. 원래의 결말과 재창작한 결말을 병치하여 제시하고 결말을 그러한 식으로 변경한 학생의 주제의식과

의도를 서술하게 하였다. “운수 좋은 날”의 결말을 첨지가 가져온 설렁탕을 먹고서 병든 아내가 쾌차하였

다는 식의 해피엔딩이라든지, “사랑 손님과 어머니”의 결말을 어머니가 하숙집 아저씨와 재혼하여 ‘옥희’

에게 새아버지를 만들어주고 다른 집으로 이사하여 행복한 삶을 살았다는 식의 재구성에서는 표현하지 못

한 첨지의 애정에 대한 학생들의 안타까움과 전통과 인습의 억압 때문에 욕망을 실현하지 못한 옥희 어머

니에 대한 학생들의 감정이입에 드러났다. 정전으로 취급되어져온 식민지 시기 단편 소설의 결말을 비틀어

재구성함으로써 학생들은 창조자로서의 권위와 주체성을 부여받고, 자신이 창조한 결말과 본래의 결말을

비교하는 과정에서 비교문화적 성찰의 관점으로 글을 쓰는 연습을 할 수 있었다.

6. 번역 활성화와 번역작품 대중화를 위한 제안

다양한 한국문학 번역작품이 영미문학 출판 시장 뿐만 아니라 대학의 한국문학 수업에 소개되려면 가장

시급한 과제가 이중언어와 이중문화에 숙달된 전문 번역가를 양성하는 일일 것이다. 현재 한국문학번역원

에서 운영하고 있는 번역 아카데미는 학위과정은 아니지만 일곱 개의 번역어로 전문적인 훈련과정을 제공

하는가 하면 아카데미 졸업과 동시에 전문 번역가로서 경력을 이어나갈 수 있도록 인턴쉽 기회도 제공하

고 있다. 또한, 최근에 추가된 미디어 번역 과정은 문학 작품 번역 뿐만 아니라 웹툰, 영화, 드라마 산업계

에서 요구되는 미디어 번역가 양성을 목표로 하고 있어 한국 대중문화 작품 번역에 관심이 있는 세계의

잠재적인 번역가 지망생에게 유용한 통로가 되고 있다. 한국문학번역원의 아카데미에서 제공하는 프로그램

과 연계성을 가지고 지속적이면서도 전문화된 번역이론과 실제 연습 프로그램을 제공할 수 있는 대학원

과정이 설치되어야 할 것이다. 특히, 장기간의 고도 훈련과 한국 문학사, 한국문화에 대한 심도깊은 이해

도가 요구되는 문학작품 번역가를 양성하기 위해서는 장학금 제도, 전문 번역가 데뷔 제도, 한국 네이티브

문학 번역가와 외국어문화 네이티브 번역가와의 협업 시스템 구축 등 제도적인 지원사업이 필요한 것으로

판단된다.

필자가 재직하고 있는 조지메이슨 대학교의 한국학 전공 프로그램에서는 4학년 전공 필수 과목 중에 “한

국어 번역 연습”이라는 수업에서 학기별로 웹툰, 드라마, 영화, 한국 시가 등을 한국어에서 영어로 번역하

는 연습을 하고 있다. 한국어 숙달도가 중상급 이상인 한국학 전공 혹은 부전공 학생들이 주로 수강하는

이 수업은 특히 언어학적 자질과 흥미를 가지고 있으면서 문화 산업이나 문학 번역계에 종사하고자 하는

학생들에게 실제적인 이론과 기술을 제공하고 있어 수 년째 큰 호응을 받고 있다. 그러나, 한국어번역학에

관한 이론서나 참고서, 교재로 사용할 만한 저서가 거의 없는 데다가9) 실제 영상문화 작품이나 문학작품

의 번역을 워크샵 형태로 진행할 때에 사용할 수 있는 자료 역시 빈약한 형편이다. 교수가 번역 수업에서

사용할 수 있는 실제 작품을 선별하여 번역의 예시와 오역찾기 연습, 전략적인 번역 방법, 번역할 때 만나

는 여러가지 문제점 해결 방안 등에 대하여 주별 수업 계획을 구성하는 데에만 상당한 시간과 노력이 소

요된다. 한국학 전공자 중에서 한국 영상 혹은 한국문학 번역가로 경력을 쌓아가기 원하는 학생들이 증가

하고 있는 이상, 학생들의 요구와 기대에 부응할 수 있는 효과적인 번역학 프로그램 계발, 교과서와 참고

서 출판, 예시 번역 작품의 아카이브 구축 등이 이루어져야 할 것이다.

9) Jieun Kiaer가 쓴 The Routledge Course in Korean Translation (London and New York: Routledge, 2018)이 참고서로

활용하기에 적합하도록 체계적으로 저술된 저서로 판단된다.

• 21

「미국대학 내 비서구권 교양 세계문학으로서

한국문학 교육현황과 과제」에 대한 논평문

장수경(목원대학교)

정영아 선생님의 논문은 미국내 한국학의 역사와 최근 경향을 한국문학 수업을 사례로 제시하면서 구체

적으로 한국문학과 한국 소설가들이 미국 내에서 어떠한 위상을 갖고 있는가를 살피고 있다는 점에서 매

우 의미 있는 작업이라는 생각이 들었습니다. 저는 선생님께서 수행하신 연구작업에 대해 매우 감사드리

며, 몇 가지 궁금한 점을 질문하는 방식으로 토론을 진행하고자 합니다.

1. 한국문학의 작품 예시 13장을 보면 <사랑방 손님과 어머니>(1935), <경희>(1918), <감자>(1925>를 수

업의 실제 사례로 들고 있습니다. 한국 문학에 대한 관심이 현대 창작된 작가의 작품이 아니라 주로 근

대 작품으로 예를 들고 있는데, 실제 한국문학 수업에서 이런 근대 작품을 읽고 수업을 진행한다는 것

이겠지요. 근대 초기의 작품들은 한국인들의 정서와 감성이 오늘날과는 약간의 차이가 날 것으로 보입

니다. 그렇다면 외국 학생들이 바라보는 한국의 정서와 미학이 오늘날의 대중적인 취향이 아니라 한국

에 대한 보편적인 어떤 것이라고 상정할 수 있을 것으로 보입니다. 그렇다면 한국문학의 특징이면서 보

편성을 무엇이라고 생각하시는지 궁금합니다.

2. 7장에서 보면 선택과 배제의 논리가 제시되고 있는데, 오늘날 외국 학생들이 주로 어떤 새로운 경향으

로 한국문학에 대한 관심이 변화하고 있는지 궁금합니다. 예를 들어 한강, 최은영 등과 같은 작가의 작

품과 SF와 같은 장르 문학의 작품을 창작하는 작가들(듀나 등)의 작품도 번역이 활발하게 진행되고 있

을까요? 실제 로 한국문학을 수강하는 학생들이 현대 한국 작가들의 작품을 많이 읽고 있는지, 읽고 있

다면 어떤 작품을 좋아하는지도 궁금합니다. 이에 대해 보충 설명을 해주시면 감사하겠습니다.

3. 마지막으로 미국 내에서 한국문학과 한국학 연구가 새로운 위상을 갖고 있다면 선생님이 생각하시기에

한국문학과 한국학이 다른 나라의 작품들과 비교할 때 어느 정도 위치에 있고 향후 지속적으로 발전 가능

성은 있는지 궁금합니다.

일본 동경예술대학의 교양교육 프로그램에 대하여

김재영(대전국악방송)

• 25

일본 동경예술대학의 교양교육 프로그램에

대하여

김재영(대전국악방송 방송위원)

서론

일본에서 유일한 국립대학(국립대학법인)의 종합예술대학인 동경예술대학에서는, 미래의 아티스트나 크

리에이터, 전문가가 되기 위한 고도의 전문적인 수업 외에, 각자의 필드에서 프로페셔널로서 살아가기 위

한 기예나 교양을 얻을 수 있는 독자적인 리버럴 아츠의 수업을 개설하고 있다. 예대 교양교육센터는 예술

이나 문화 활동의 중요도가 높아지는 지금, 예대생이 살아가는 힘의 원천이 되는 리버럴 아츠의 충실에 대

응하고 있다.

본고는 동경예술대학의 리버럴 아츠 프로그램을 나열하면서 소개하도록 한다.

본론

본고에서 소개하는 자료는 동경예술대학에서 개강하고 있는 ‘(일반)교양과목’ 각 수업의 내용을 강사가

직접 소개하는 가이드(2024년판)10)이다.

한 사람 한 사람이 표현하는 것을 통해서, 사회 속에서 도전해 가는 것이 되는 예대생을 목표로, 다른

대학과 비교해도 풍부한 장르와 내용의 교양과목을 개강하고 있다. 이 가이드에서는 실제로 가르치는 강사

자신이 얻을 수 있는 배움을 소개하고, 알기 쉽게 편집함으로써, 탐구하고 싶은, 장착하고 싶은 리버럴 아

츠의 터득을 서포트하며, 대학 밖으로도 예대다운 리버럴 아츠의 수업에 열려 있다.

예술을 익히기 위해서는, 각자가 배우는 전문만이 아니라, 미술이나 음악 각각의 분야로써 경지에 오르

기 위한 학습이나, 디지털을 대표로 하는 새로운 표현수단의 획득, 그리고 예술 자체를 성립시키고 있는

사회나 환경에 대한 이해가 필요하다.

예대에는 이러한 다양한 필요한 배움에 응답하기 위해, 다른 대학과 비교해도 풍부한 장르의 교양과목을

개강하고, 업데이트를 이어가고 있다.

전문만이 아닌, 세상을 탐구하기 위해 필요한 교양이 되는 학습을 ‘리버럴 아츠’라고 한다. 예대에서는

한 사람 한 사람이 표현함으로써, 사회 속에서 도전하는 여러분에게, 과학이나 문명의 확장이나 깊은 탐구

의 입구가 되는 배움의 체험에서, 각자의 전문만이 아닌 폭넓은 분야의 예술이나 창작, 그 사색이나 노하

우를 획득할 수 있는 수업을 개강하고 있다. 그리고, 인공지능이나 가상공간 같은 디지털로 확장하는 표현

이나, 사회의 과제들이나 예술로의 장착 같은, 이제부터의 시대에서 활약하기 위한 콘셉트나 지침, 도구가

될 실천적인 스킬을 얻을 기회가 되는 수업도 다수 마련해, 각자 분야의 최전선에 있는 선생님으로부터 얻

을 수 있다.

10) file:///C:/Users/user/Downloads/f08b6bd177c7ad270ca56720140d4a5c.pdf

26 •

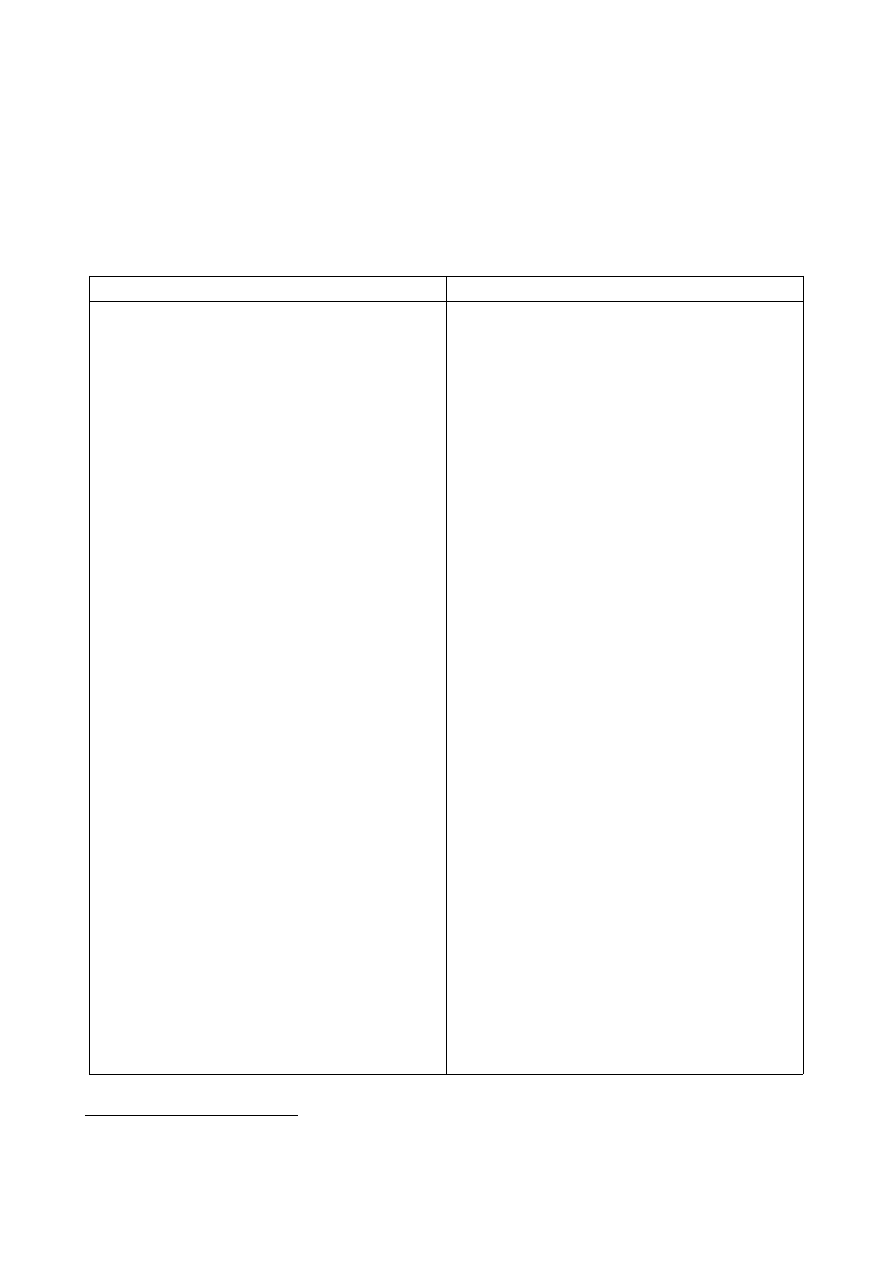

수강자에게 있어서, 필요한 리버럴 아츠를 습득할 수 있도록, 5가지의 키워드를 설정해서, 폭넓고도 예

대다운 깊이로, 양식이 되는 교양과목에서 배우고 싶은 수업을 고르는 서포트를 제공한다.

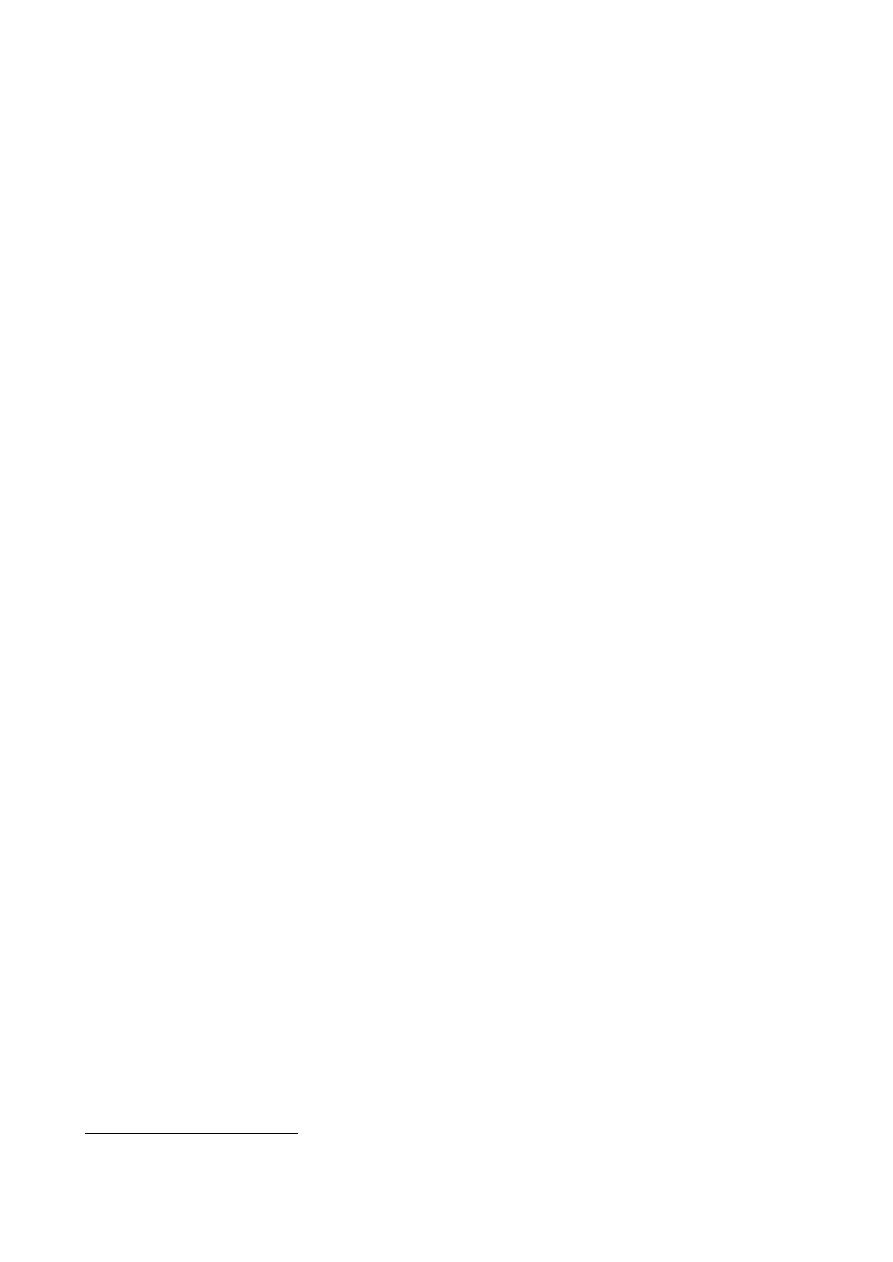

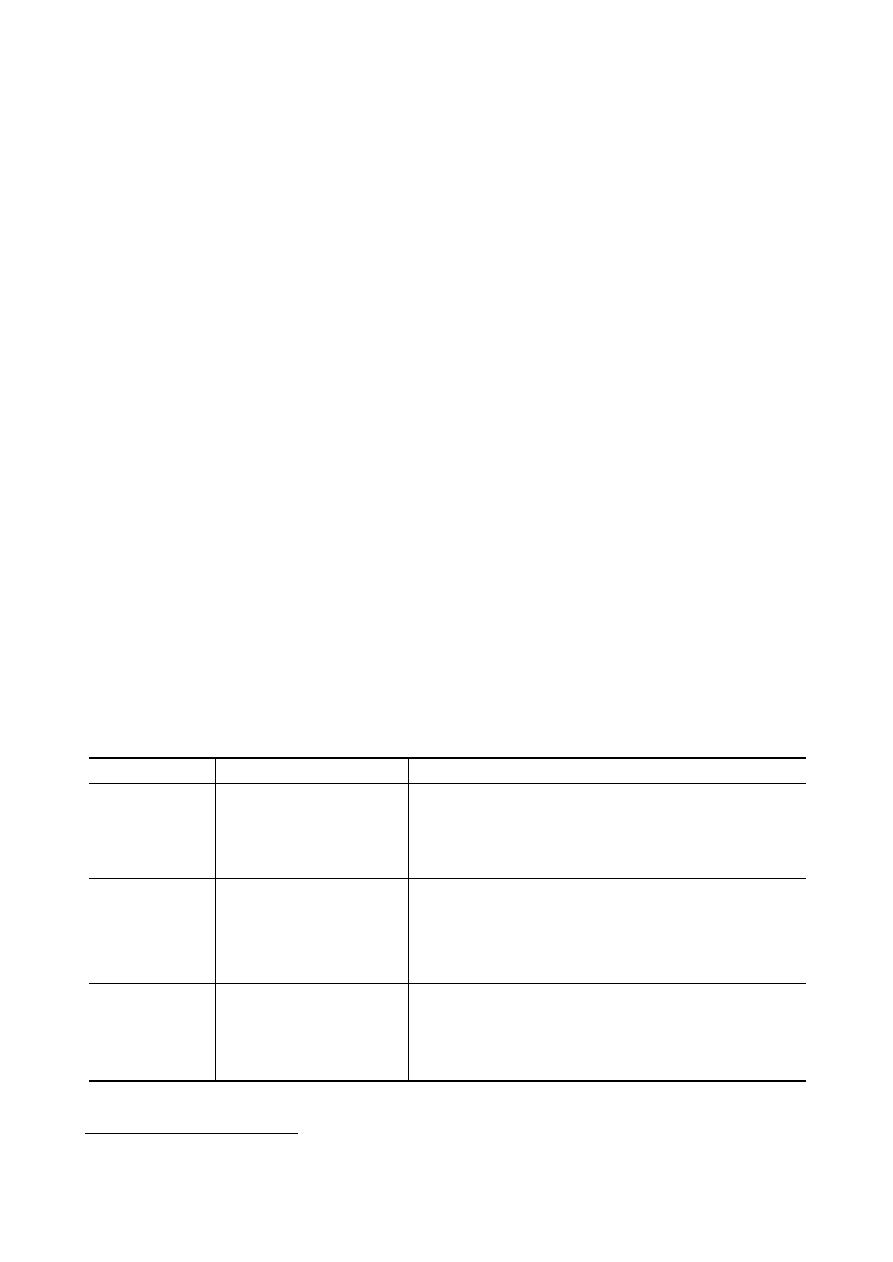

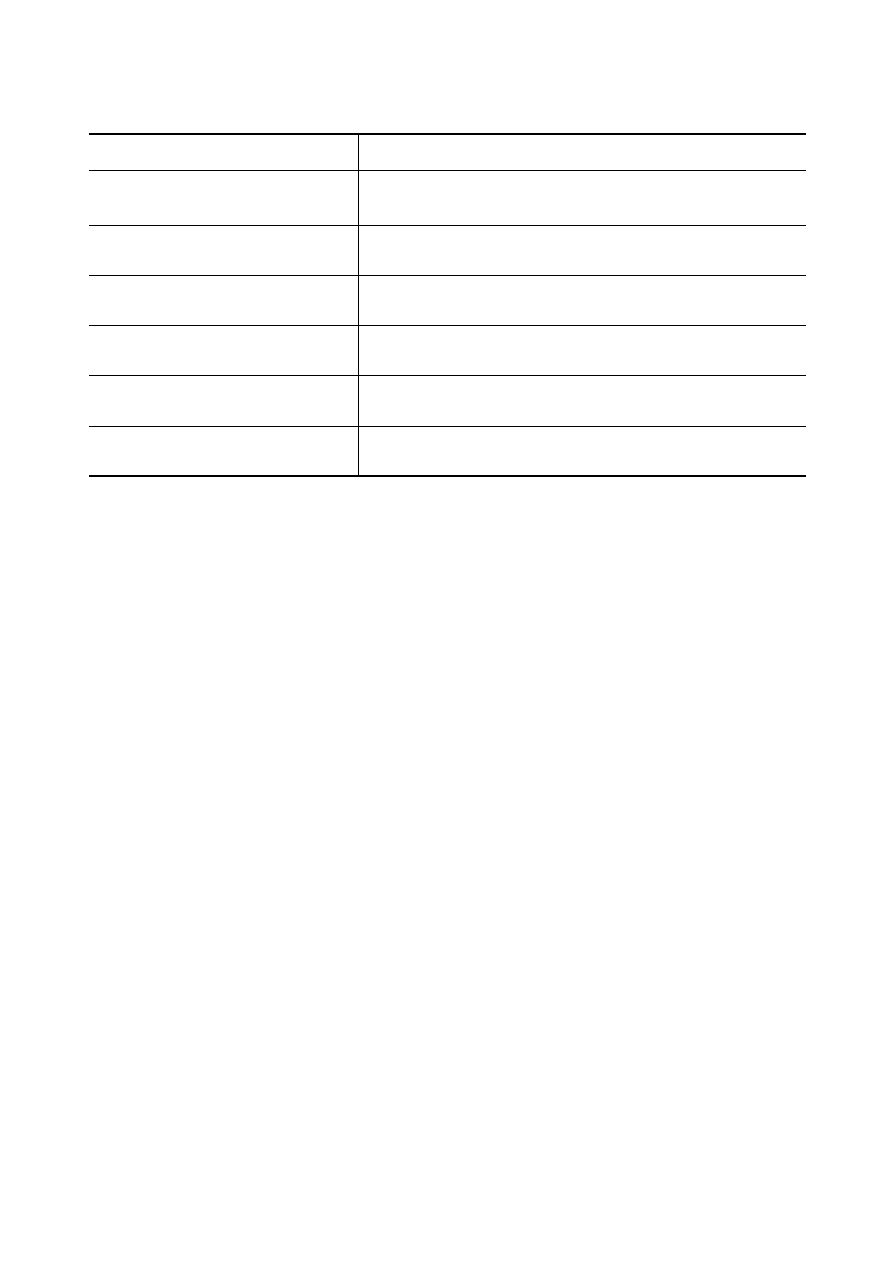

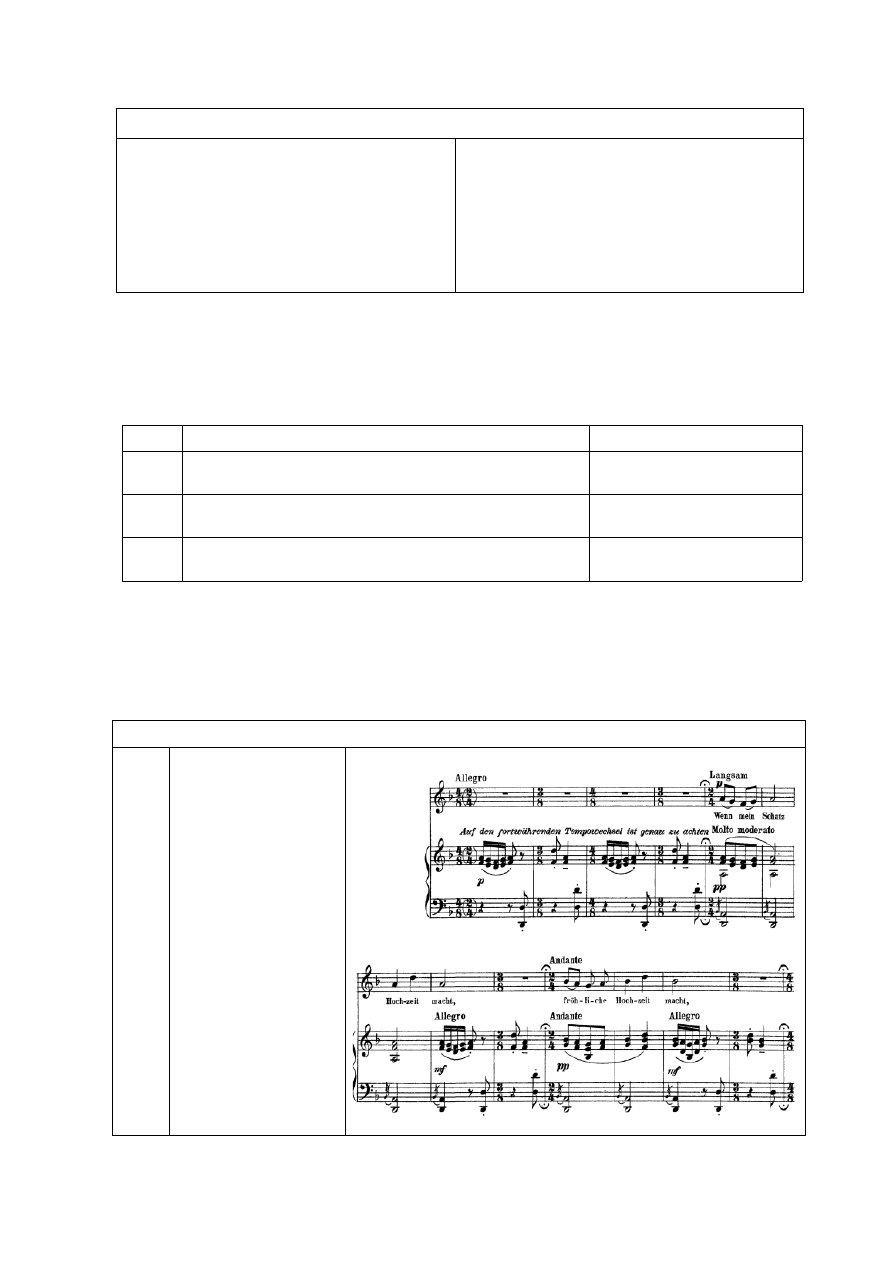

테마

키워드

내용

Ⅰ

교양을 연마하다

리버럴 아츠로서, 우리들의 문화나 삼라만상의 기초를 이해할 수 있

다.

Ⅱ

다음 시대의 지식을 얻다

시대와 함께 만들어지는 새로운 분야, 이로부터의 식에 접근할 수 있

다.

Ⅲ

예술의 확장성을 알다

온갖 분야의 예술과 그로부터 만들어지는 문화의 모습에 접할 수 있

다.

Ⅳ

사회와 함께 만들다

지금 예술에 대해서 다양한 역할이 기대되고 있다. 사회와 공존하는

아트의 가능성에 접하거나, 체험할 수 있다.

Ⅴ

디지털의 표현을 익히다

사회의 다양한 장면에서 디지털화가 진행하는 현재에 있어서, 필요시

되는 표현력을 익힐 수 있다.

교양과목은, 전문만이 아니라, 많은 수업은 학부를 넘어서 수강할 수 있도록 되어 있다. 일상에서는, 여

간해서 함께 되기 어려운, 다른 학부의 학생, 그것도 예대생다운 다채로운 면들과 배움으로써, 인맥을 만

드는 일이 많이 있다. 분야를 초월한 관계를 만들 수 있는 것도, 교양과목의 매력이다.

새로운 대학생활을 맞아, 지금까지는 다른 새로운 생활이나 스테이지를 맞이한다. 환경의 변화나 많은

해야 할 일들, 그리고 난처한 일에 대해서, 예대에서는 다양한 서포트가 되는 상담처가 되는 센터를 개설

하고 있다.

• 27

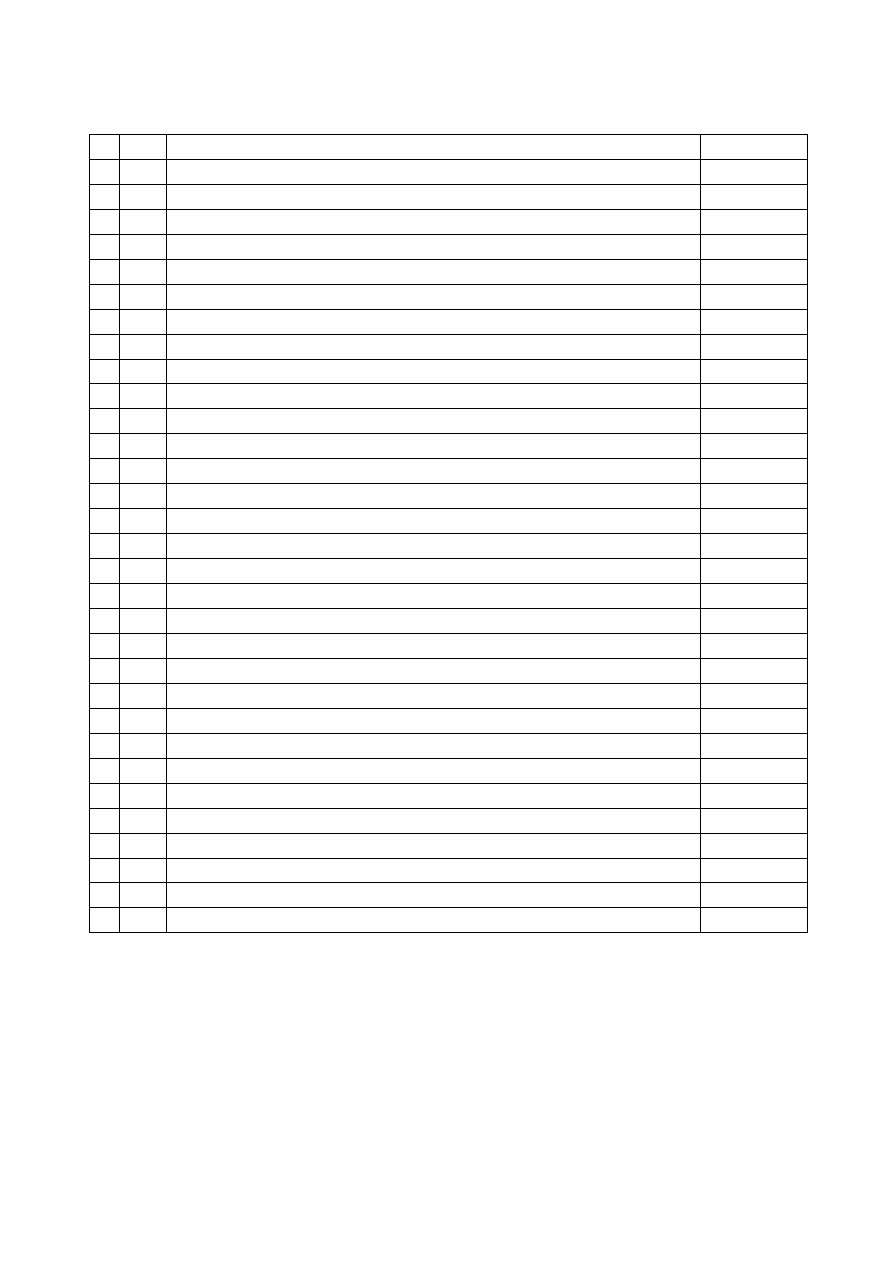

예대 리버럴 아츠 개설 강좌 목록

No 테마

과목・콘텐츠

비고

0

신입생 첫해 교육 프로그램

1

첨단지식을 알다 이분야횡단 옴니버스 강좌

2

아티스트를 위한 다양성 & 수용성 입문

3

캐리어 설계 연습

4

아카이브 개론

5

응용음악학 입문 Ⅰ・Ⅱ

6

음악문화사 Ⅰ・Ⅱ

7

음악요법 Ⅰ

8

음악요법 Ⅱ

9

음향학 Ⅰ・Ⅱ

10

음성학 Ⅰ・Ⅱ

11

크리에이티브 아카이브 개설

12

예술사

13

퍼포밍 아츠・큐래이션 개론

14

발레사 Ⅰ・Ⅱ

15

미학 Ⅰ・Ⅱ

16

팝론 Ⅰ・Ⅱ

17

미디어 특론:아트+

18

영상연습 Ⅰ 영화

19

영상연습 Ⅱ 애니메이션

20

예술환경창조론

21

현대미술 큐레이션 개론

22

창조와 계승과 아카이브

23

예술정보 활용력 개론

24

예술과 정보

25

정보 미디어학

26

인공지능과 창작

27

미디어・활용력

28

저작권개론 Ⅰ・Ⅱ

29

미디어론 Ⅰ

30

미디어론 Ⅱ

28 •

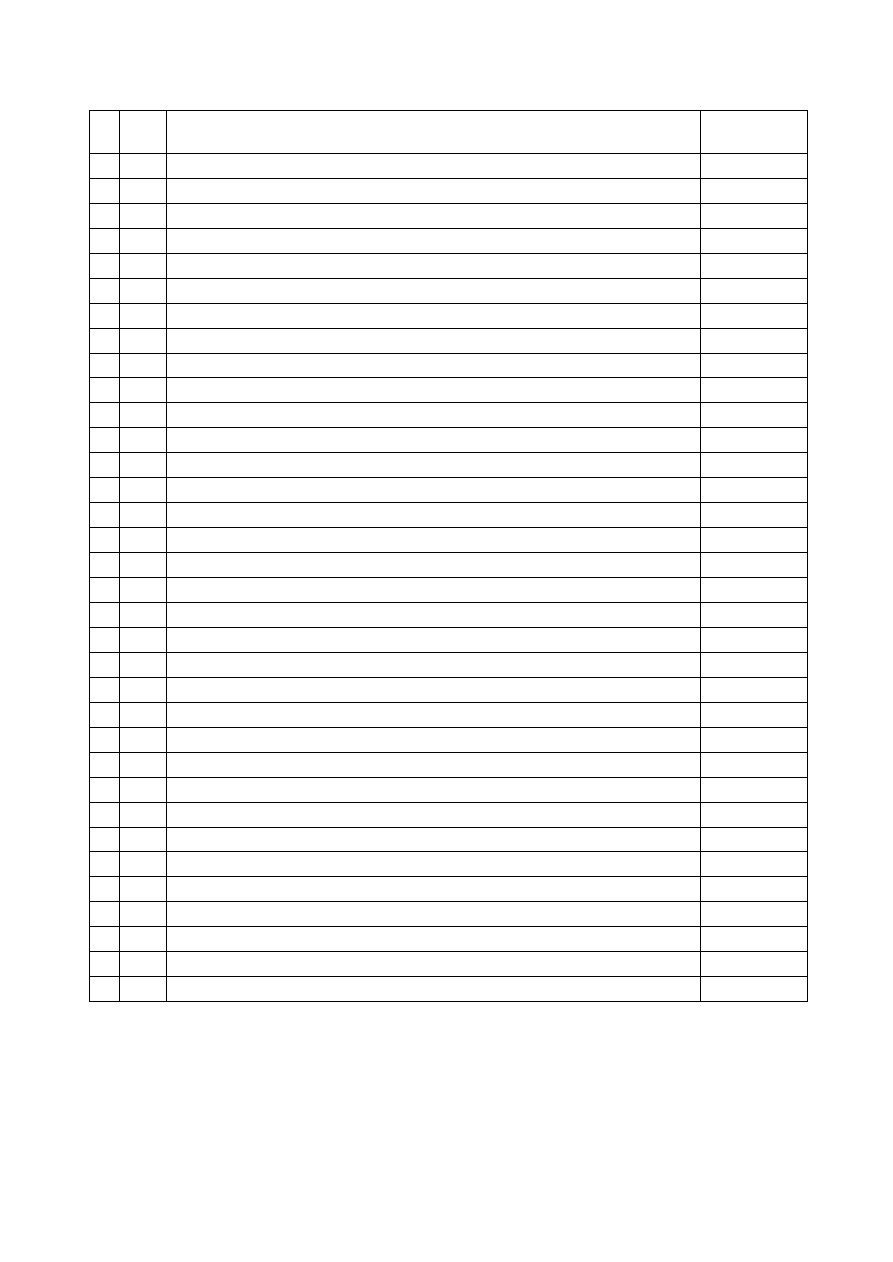

No 테마

과목・콘텐츠

비고

31

이탈리아문학 Ⅰ・Ⅱ

32

영미문학 Ⅰ・Ⅱ

33

헌법

34

사회학

35

종교학

36

심리학개설 Ⅰ・Ⅱ

37

생물학 Ⅰ・Ⅱ

38

독일문학 Ⅰ・Ⅱ

39

프랑스문학 Ⅰ

40

프랑스문학 Ⅱ

41

문화인류학 Ⅰ・Ⅱ

42

법학(일본국헌법 포함)

43

윤리학 Ⅰ・Ⅱ

44

역사 Ⅰ・Ⅱ

45

아트 리서치 연습

46

음악교육입문

47

예술문화환경론 Ⅰ

48

예술과 사회 21세기의 사회가 요구하는 창조성이란(기업편)

49

장애와 아츠 연구

50

일본의 예술・문화를 영어로 배우다

51

토비라 프로젝트 특집

52

DOOR 특집

53

이미지 연습 A

54

이미지 연습 B

55

인터랙티브 뮤직 Ⅰ

56

예술정보연습 Ⅰ

57

예술정보연습 Ⅱ

58

예술정보개론 A・B

59

게임제작연습 1・2

60

코드와 디자인

61

미디어아트 프로그래밍 Ⅰ

62

미디어아트 프로그래밍 Ⅱ

63

디지털 사운드 연습

64

현대예술개설

본고에서는 일반적인 교양강좌 외의 특필할 만한 예술가 지망생을 위한 강좌를 발췌해 소개함으로써, 그

특징을 살펴보고자 한다.

• 29

0. 신입생 교육 프로그램

신입생을 위한 의미 있는 시작을 위한 스타트업 세미나(온라인, 학점 없음)이다. 대학생활의 시작은 지금

까지 걸어온 인생과는 완전히 다른 환경이나 생활, 배움에 들어가는 것이다. 또한, 사회의 일원으로서, 예

대생으로서, 스스로의 정체성을 만들고, 세상의 일원으로서, 동시에 예술이라는 개성에 의해서, 보다 주목

받는 사람이 되는 것을 의미한다.

이러한 새로운 스테이지가 자신에게 의의 있는 시작이 되도록, 배우기 시작하고, 스텝업에 기여하는 노

하우를, 학내의 각 전문가가 온라인으로 전수한다.

1. 첨단지식을 알다 -이분야횡단 옴니버스 강좌

문과나 이과를 불문하고, 과학의 발전은 우리에게 다양한 가능성과 영향을 초래하고 있다. 인류로서 새

로운 바이러스의 위협에 노출되어, 첨단의료와 기술의 연구로 인해서 완전히 새로운 수단으로 맞설 수 있

었던 점, 다양한 사정으로 신체를 상한 사람이 신체확장으로 인해 뛰는 것을 즐기고 그 빠르기를 경합하

는, 커뮤니케이션을 구사함으로써 세상의 새로운 변화를 읽어낼 수 있는, 그 과제나 곤란함을 극복하는 브

레이크스루는, 그 좋은 예라 할 수 있겠다. 예술도 역시, 이렇게 업데이트되는 다양한 지성을 구사함으로

써, 각자의 손에 의해서 만들어지고 발전해 간다.

이 수업은 우리에 대한 지적 가능성을 확장할 수 있도록, 로봇공학, 우주물리학, 패션학, 현대 아시아 연

구 등의 각 분야의 과학을 이끄는 고명한 분을 강사로 초빙한다. 더욱, 예술과 마찬가지로, 업데이트되는

다양한 지성을 구사함으로써 진보를 이어가는, 스포츠학 리더십 분야의 수업이 더해진다.

그야말로, 새로운 영역을 개척하고 있는 중심적인 강사가 직접 강의함으로써, 다른 분야의 첨단지식을

생생하게 접할 수 있다. 그것을 통해서, 창작자로서 보다 시야를 넓히고, 새로운 발상이나 대처로 연결할

수 있기를 기대하고 있다.

1) 4월 : ‘패션’을 둘러싼 사회, 문화, 기술 등의 고찰을 통해, 인간에게 있어서의 창작물이 지닌 다각적

인 의미의 이해를 심화한다.

2) 5월 : 우주를 구성하는 현상에 대한 이해를 다양한 접근으로 해설, 열매를 가진 창조적 지성으로 세계

를 살아남는 기술.

3) 5, 6월 : 인간의 기능을 보완(의족 등)해 확장하는 바이오 메커닉스 로보틱스를 통한, 첨단과학의 창조

적 사회 장착에 대하여

4) 6, 7월 : 실제로 글로벌하게 현대 아시아 세계를 현지와 융합하고, 관찰하고, 동시에 독창적 문체로

보도해 온 경험에서, 타문화에 대한 통찰력과 그로부터 창출되는 표현수법을 풍부한 실제 사례로 밝힌

다.

5) 7월 : 운동선수에게 있어서의 리더십과, 스포츠・문화에 의한 인간형성에 대하여.

30 •

2. 아티스트를 위한 다양성 & 수용성 입문

지금부터 문화・예술을 배우고, 활동해 가면서, 국적이나 언어를 초월해서 다양한 배경・출신을 가진 사

람들, 그리고 다른 세계관이나 가치관과의 만남을 수많이 경험하게 될 것이다. 그것은 다시, 지금까지 자

신이 당연하다고 생각하던 사고방식이나 가치관이, 실제로는 특정한 시대나 사회, 속성 속에서 형성된 것

이며, 다른 사람들이나 사회에 있어서는 결코 당연하지 않음을 느끼는 계기도 된다.

따라서 우리는, 세계의 다양성이나 차이를 알아감과 동시에, 현실로는 그것들을 거부・배제해 버리는

‘당연’한 사회나 정치의 상식/제도가 여전히 존재하고 있다. 우리들이 ‘〇〇는 당연하지’라고 말함으로써,

그 배후에서 방치되어 온 다양한 문제(차별, 편견, 배제)가 있다. 예를 들어, 대학으로 진학하는 것, 모국어

만으로 커뮤니케이션하는 것, 자신의 성별, 국적이나 피부색에 대해서 특별히 신경 쓰지 않고 생활하는

것. 실은 이것들은 누구에게나 ‘당연’한 것은 아니다.

‘다양성(diversity)’과 ‘수용성(inclusion)’이라는 용어는, 현대사회에 있어서 우리들 하나하나가 안고 있

는 다양한 차이나 특성(장애의 유무, 국적, 성별이나 성적 정체성, 인종, 신앙, 연령, 언어, 문화)을 서로

함께 이해하고, 존중하는 것을 배움으로써, 이 사회에서 함께 존엄을 갖고 살아가기 위한 시점・사고이며,

우리들 하나하나가 태어나면서 갖고 있는 ‘인권’으로 결부되는 것이다.

이 수업에서는 ‘다수파와 소수파’, ‘젠더(gender)와 섹슈얼리티(sexuality)’, ‘인종과 에스니시티

(ethnicity)’ 같은 몇몇 카테고리에서, 각각의 전문분야의 연구자에 의한 이론과 아티스트들에 의한 실천을

배운다. 수강생 여러분은 이론을 배움으로써 개개의 신체적, 사회적, 경제적, 문화적 차이가 지배적인 사회

규범・구조로 인해서 편견, 차별, 배제에 노출되는 매커니즘에 대해서 배우고, 이 문제들을 문화예술의 영

역에서 극복하고, 해결하고자 하는 실천을 알게 된다. 그리고, 이 수업을 통해서, 향후 자신의 표현활동이

나 연구내용이, 타자, 특히 자신과는 배경이 다른 사람들에게 어떤 식으로 느끼고, 받아들여지는가, 자신

속에 지금까지 알지 못했던 다양하고 다른 사람들에 대한 상상력을 발동시키는 것이 이 수업의 목적이다.

지금까지 차별이나 편견에 대해서 생각해야만 했던 사람뿐만 아니라, 그런 것을 그다지 느낀 적 없는, 관

계없다고 생각해 온 사람들에게도 수강했으면 한다.

그것은 ‘당연’을 물음에 부쳐, 새로운 시점이나 가치를 사회에 제시하고자 하는 문화・예술을 담당할 사

람들에게 매우 중요한 배움이 될 것이다.

● ‘다수파 특권이란/다양한 특권과 교차성/다수파측의 책임과 과제’ (出口)

‘특권(=어느 사회집단에 속해 있음으로써 노력 없이 얻어지는 우위성)’을 키워드로, 지금까지 소수파측에

게 배우는 일이 많았던 차별이나 인권의 문제를, 특권을 가진 다수파측의 태도나 심리, 행동, 성장에 초점

을 맞춰서 고찰한다.

수강자의 목소리

‘나는 차별과는 관계없고, 차별을 하는 누군가가 나쁘다고 생각하고 있었는데, 그러한 다수파의 무관심

이 소수파가 살기 어렵게 만들고 있음을 알고, 남의 일이라고 생각할 수 없게 되었다’

● ‘여성혐오・성폭력・페이사이드—가부장제의 구조와 실천’ (上野)

페미사이드(Femicide, 여성혐오), 호모소셜(homosocial), 호모포비아(homophobia, 동성애혐오) 등의

개념을 소개하면서, 여성학・젠더 연구가 남성우위사회와 성차별에 대하여 무엇을 밝히고, 무엇을 달성해

왔는가를 해설한다.

수강자의 목소리

‘가부장제가 만들어진 구조를 배우면 싸우는 법을 알 수 있다, 어느 시점에서 만들어진 시스템은 언젠가

끝난다고 듣고 용기를 얻었다’

• 31

● ‘시각과 청각이 없는 세계에서 사는 것과, 거기서 느끼는 아름다움에 대하여’ (福島)

9살에 실명, 18살에 실청한 시청각장애인인 강사가 촉각・후각・미각으로 느끼는 정보란 무엇인가. 그리

고 오감과는 다른 차원의 내면으로 느끼는 ‘말의 세계’의 아름다움에 대하여 해설한다.

수강자의 목소리

‘시각이나 청각에 의존하는 예술을 아무리 사용해도 (그것들을 느낄 수 있는) 전제가 자기와 타자 사이

에서 다르므로, 같은 체험이 될 수 없음을 이해할 수 있었다’

● ‘에스니시티(ethnicity)와 다문화공생’ (イシ)

일본과 브라질에 있어서 ‘에스닉・마이너리티’에 대한 차별이나 인권침해의 현황, 미디어에서의 ‘외국인’

의 표상 등을 통해서, 일본사회의 ‘다문화공생’의 실정에 대해 고찰한다.

수강자의 목소리

‘(시청자로부터 비판받은 TV 프로그램의 사례를 보고) 자신이 전달하고 싶은 것을 소중히 하면서도, 그

것이 차별적인 표현이 되어 있지 않은가, 당사자에 의한 체크를 포함한 리서치나 배려가 필요하다고 생각

했다’

3. 캐리어 설계 연습 ~미래를 개척하는 힘을 기른다~

‘취직 같은 건 하지 않는다’라고 생각하는 사람이나 ‘그런 건 생각하면 예술 같은 거 할 수 없어!’라고

생각하고 있는 사람에게도, 평등하게 졸업 후는 찾아온다. 그래서, 아무리 싫어도 사회인의 일원으로 어떻

게든 사회와 타협하면서 살아가게 된다.

예대생은 한 사람 한 사람이 바라는 길을 믿고 나아가는 일이 많으므로, 장래 나아갈 경향은 없고, 개개

에 따라서 그 활동의 폭도 다양하다. 학생일 때 몰두하는 전문적인 지식이나 기술, 그것들에 얽힌 다양한

경험이나 배움은, 장르를 불문하고 사회의 일을 추진하는 힘으로 연결되고 있다. 예를 들면, 이미지를 구

현해 가는 전문기술이나 실행력, 실현하기까지의 계획력이나 커뮤니케이션 능력 등은 프로페셔널한 아티스

트나 전문가로서만이 아니라, 어느 업계에서 일하는 경우에나 요긴하게 쓰인다.

다만, 예술의 가치를 전제로 하는 ‘예대’에서 한 걸음 나갔을 때는, 당연히 그 전제를 공유할 수 없는 사

람들이나 그 가치에 무게를 두지 않는 사람들 가운데 ‘일’을 해 가는 기회가 늘어갈 것이다.

그럴 때도, 기죽지 않고 예술과 함께 살아 가는, 혹은 당당하게 창조성을 발휘해 가기 위해서는, 연마하

고 있는 전문적인 기예와는 다른, 사회와 접하기 위한 ‘기술’이나 ‘지혜’가 필요해진다.

캐리어 설계연습에서는, 아래의 세 가지를 테마로, 가려는 길로 나아가기 위해 필요한 마인드세트에 대

하여 함께 생각해 간다.

・아트와 ‘돈’

졸업 후도 예술활동을 계속하려면, ‘돈’에 대해서 어떻게 생각하면 좋은가. 경비를 고려하는 방법이나 보

수를 정하는 방법, 공적자금과 함께하는 방법부터 어떻게 하면 궁핍한 생활을 벗어날 수 있는가 하는 현실

적인 문제까지, 사례나 서적에 마주하면서 함께 고찰한다.

・아트와 ‘사회’

사회 속에서 예술활동을 실천하려면, 연주나 작품제작 등의 기술 이외에 어떤 기술이나 지식이 필요할

까. 동료나 이해자를 늘려 가려면 어떻게 하면 좋은가. 매니지먼트나 프로듀스라고 하지만 도대체 어떤 것

을 할 필요가 있는가. 기획서의 작성법부터 문화사업을 어떻게 평가하는가 등의 구체적인 수법을 배운다.

・아트와 ‘신체’

32 •

무엇을 꿈꾸어도 좋고, 무엇을 꿈꾸면 사회부적합자로 이야기되어 버리는가. ‘사고’와 ‘고려’, ‘일자리’나

‘노동’ 등의 용어의 사용법을 정리하면서, 자신의 신체를 활용해서 보다 낫게 살아가는 방법에 대해서 고

찰한다.

졸업 후도 자신의 감성을 부정하는 일 없이 살아가기 위해서는, 먼저 자신과 사회의 양쪽 현황을 알 필

요가 있다. 그것들을 안 다음, 다음의 한 수를 이끌어내는 힘을 익히지 않으면 매우 고생할 것이다. 겁주

려는 것이 아니라, 길 없는 길을 한 걸음씩 나아가기 위해서, 자신의 장래를 되는대로 맡기는 것이 아니

라, 필요한 경험・지식이나 스킬을 자각하거나 판단하면서 이상적인 이미지에 가까워 가는 사고력을 몸에

익히는 것이, 이 수업의 목적이다.

‘아티스트나 연주가가 된다/되지 않는다’ 혹은 ‘취직한다/하지 않는다’에 상관없이 꼭 수강하길 바란다.

4. 아카이브 개론

아카이브란 무엇인가. 어떻게 해서 아카이브는 가능해지는가. 아카이브는 무엇과 다르고, 무엇과 비슷한

가. 시스템으로서의 언어(언어화의 가능성)와 물리적인 재료의 집성(corpus) 사이에서 실현되는 컬트 그래

피를, 예술학의 범주에서 다시 파악한다.

예술을 구성하고 있는 다양한 事象 〈아카이브〉를 향한 물음을 던지는 이 수업의 범위에는, 아카이브라

는 지(知)의 방향성 자체를 구동시키는 기술에 대한 관심이 포함되어 있다.

이 수업에서는, 아카이브이론, 건축학, 정보학을 전문으로 하는 교원 3명의 시점에서, 아카이브를 둘러싼

다양한 물음과 ‘예술작품이란 무엇인가’라는 근원적인 물음과의 접속을, 강의・강독・토론을 통해서 시도

해 간다.

5. 응용음악학 입문

음악예술의 광범위한 가능성을 탐구하기 위해, 심리학, 의학, 인간공학 등의 다양한 관점에서 음악과 인

간의 관계에 대해서 고찰한다. 올해는 ‘언어’와 ‘음악’에 초점을 맞춰서 이수생과 함께 고찰해 간다.

‘언어’와 ‘음악’은 인간에게 고유한 활동(능력)이라고 생각할 수 있다. 양자의 유사점・상이점을 고찰하려

면, 즉 인간존재라는 것을 근본적으로 재고하는 것으로 이어질 것이다.

6. 음악문화사

우리들이 친숙한 음악문화 중에서는 다양한 ‘음악’의 정의가 존재하고 있다.

이 수업에서는 그 다종다양한 음악의 가치관이 만들어진 역사를, 특히 서양음악과 그것을 둘러싼 사회에

초점을 맞춰 개관한다. 과거의 음악을 앎으로써, 새롭게 현대의 음악문화를 고찰한다는 것이 이 수업의 도

달점이다.

전기는 주로 강의형식으로 수업을 실시, 중세부터 근대까지의 서양음악사를 개설한다.

후기는 주로 연습형식으로 수업을 실시, 음악환경창조학과 학생이 종사하는 경우가 많은 20세기 이후의

음악을 다룬다.

7. 음악요법 Ⅰ

한 사람의 인간과 대면했을 때, 자신의 음악을 활용해서 접할 수 있을까?

음악요법의 이론과 기술에는, 영유아부터 고령자에 이르는 폭넓은 연령층에 대해서, 다양한 질병이나 장

애, 환경이나 문화를 갖는 대상자의 입장에서, 의료복지시설, 학교, 콘서트홀 등 다양한 현장에서 음악을

제공하기 위한 힌트가 가득하다.

수업에서는 음악요법의 기초적인 이론이나 실천사례에 대해서 영상을 섞어서 소개하는 외에, 자신의 전

문성을 살리면서 다양한 대상자와 접하는 기술이나, 다양한 음악활동을 기획하는 요령에 대해서 실천적으

• 33

로 배운다.

음악요법의 시점에서, 자신의 감성과 음악기술을 사람을 위해서 활용하는 방법을 발견한다.

8. 음악요법 Ⅱ

현재 일본의 음악요법은 영유아부터 고령자까지 폭넓게 대상으로 해서, 발달지원이나 재활훈련, 사회참

가, 간호 등, 다양한 임상적 목표 아래 행해지고 있다.

수업에서는 다양한 영역에서 음악요법의 사례를, 영상이나 롤플레이밍 등을 섞어서 소개하고, 음악에 의

한 연관성, 임상적인 목표를 향한 접근 등에 대해서 배운다. 수업을 통해서, 다양한 사람과의 연관성이나

음악활동에 있어서 폭을 넓히는 기회가 되기를 기대하고 있다.

음악요법의 실천사례에서, 한 사람 한 사람의 성장발달을 지원하고, 개개의 생활방식에서 음악의 의미나

가능성에 대해서 배울 수 있다. 모두가 음악의 전달방식, 사회에 있어서 음악의 가능성 등에 대해서 고찰

하는 것으로 이어져 갈 것이다.

9. 음향학 Ⅰ・Ⅱ

‘소리’란 우리들의 생활환경에 존재하고, 우리들의 생활을 ‘풍요’하게도 ‘불쾌’하게도 하는 중요한 환경

요소이다.

전기의 음향학Ⅰ에서는 소리를 다루는 학문(음향학)의 역사와 변천을 개설한 뒤, 소리의 물리적 특성으

로써 소리의 발생, 음파의 전달 등이 지구의 물리법칙에 기초하고 있음을 해설한다. 한편, 사람은 청각(귀)

을 통해서 소리를 지각한다. 그 기능(생리)이나 감각적 성질(심리)에 대해서도 해설한다.

후기의 음향학Ⅱ에서는, 음향학에 포함되는 다양한 분야나 기술, 예를 들어 디지털 오디오, 음성, 3D 음

향, 사운드맵 등의 해설이나 최신의 토픽 소개를 통해서, 소리에 관한 지식을 심화하는 것을 시도한다.

10. 음성학 Ⅰ・Ⅱ

노래를 부르거나, 말을 하거나, 악기를 연주하거나, 예술을 창조하는 것은 사람만이 하는 행동이다.

음성학이라고 하면 딱딱한 이미지지만, 이 수업에서는 음악이라는 특이한 행동을 하는 사람 자신의 내

력, 그것을 더 생명의 내력에서, 예를 들어 음악을 하는 신체자세가 왜 노랫소리나 기악연주에 중요한가,

호흡이란 무엇인가, 음높이의 조절이나 발음은 어떤 방법으로 이루어져야 하는가 등을 고찰해 간다. 그래

서, (예술로서 혹은 창조적인) 音(소리)와 声(목소리)에 대해서 배우고, 생각하는 강좌이다.

11. 크리에이티브 아카이브 개설

현대의 아티스트는 창작활동만이 아니라, 자신의 작품이나 활동을 의지적으로 아카이브하는 것이 필요해

지고 있다. 이 수업은 전문적인 자료 아카이브만이 아니라, ‘아티스트를 위한 아카이브’를 개설하는, 연간

15회의 온라인 강의이다.

각 회, 게스트를 초청해서, 미술・음악・영상의 창작이나 프로듀스와 함께, 신체표현이나 평론 등 다양

한 표현활동의 아카이브를 어떤 식으로 구축, 활용해 갈 것인가를 배우면서, 각각의 새로운 창조로 연결해

간다.

12. 예술사

‘예술’(=아트) 생성의 역사를 ‘근대’의 하나의 기둥으로 자리매김하고, 그것이 자율성을 획득하고, 어떻게

그 용어로써 계속 사용되어 왔는가를 구체적으로 강의하는 수업이다(예를 들어 ‘예술대학’이라는 이름이

곤란 없이 유통하는 그 이유를 제시하는 것이기도 하다).

거기서의 ‘근대’란 지금도 그 와중에 있다고 하는 광의의 의미이며, 과학적 세계관 및 산업혁명의 발흥

과 함께 ‘인간의 사상’으로써 불가결한 틀구조로서 계속 발전하고 있는 모습을, 미술, 음악뿐만 아니라 널

34 •

리 만화・애니메이션에 이르기까지 ‘각 예술사’로서 알기 쉽게 설명한다.

동시에 일반에게 그다지 알려지지 않은 ‘에스테틱(미적 직감적)’의 차원, 즉 미학의 이해와 예술이라는

이념을 설명해 가면서, ‘아트(예술)란 무엇인가’라는 물음에 자기 나름의 해석을 가질 수 있기 위한 기초지

식을 강의한다.

13. 퍼포밍 아츠・큐레이션 개론

‘퍼포밍 아츠(실연예술, 무대예술)를 큐레이션한다’라는 것은, 금세기에 들어서 활발히 논의되기 시작한

발전 도중인 사고이다. 이 강좌에서는 이 새로운 견해나 사고를, 장래 퍼포밍 아츠의 현장에서 활동하게

될, 혹은 그러한 활동에 관심을 갖고 있는 학생과 함께, 자신의 언어나 표현으로 말할 수 있도록 하는, 첫

걸음을 내딛는다. 퍼포밍 아츠가 다른 아트・폼(예술의 형태)과 결정적으로 다른 점은, ‘make things(물건

을 만드는)’이 아니라, ‘make 〇〇 happen(사건을 일으키는)’에 있다. 또한, 퍼포밍 아츠를 특징짓는 점은

그 실현(happen)과 완결(complete)에 ‘수신자(audience)’가 불가결하다는 것이다.

본 강좌에서는, 위에 든 두 가지 점을 연결하는 선을 축으로, 먼저 퍼포밍 아츠 제작의 전문가가, 주로

연극・음악 등의 퍼포밍 아츠의 제작과정을 소개・분석하면서, 그 제작과정과 무대 뒤에서 ‘일어나고 있

는’ 것을 학생과 공유해 간다. 예술제, 연극제, 음악제에 있어서 공동창작의 장에 있어서, 어떠한 팀으로,

어떠한 분담을 하고, 어떠한 준비를 하고 있는가 등의 구체적인 이야기를 듣고, 실연예술의 ‘사건을 일으

키는 방법’을 배운다.

14. 발레사 Ⅰ・Ⅱ

발레는 이탈리아에서 만들어져, 프랑스에서 자라고, 러시아에서 꽃피웠다고 이야기된다. 더구나 20세기

가 되면, 이 러시아・발레가 러시아 혁명으로 인해서 전세계로 전파해 간다.

수업에서는 이러한 발레사의 통사를 파악하면서, 각 시대의 작품의 특징에 대해서 배운다. 발레예술의

기초부터 문화적・정치적 맥락, 다른 예술 장르와의 연관성 등, 넓은 시야에서의 접근 속에서 많은 발견을

하고, 모두 자신의 표현으로 이어가길 바란다.

전기의 ‘발레사Ⅰ’에서는 무용의 기원부터 19세기 러시아의 클래식 발레까지, 후기의 ‘발레사Ⅱ’에서는

20세기의 발레뤼스부터 현대까지의 발레를 배운다.

15. 미학 Ⅰ・Ⅱ

미학은 감각이나 감성에 대해서 생각하는 학문이다.

영어로는 에스테틱(Esthetic)이라고 하는데, 이 용어는 감각이나 느끼는 것을 가리키는 그리스어의 아이

스테시스(aisthesis)에서 유래한다. 감성과 美와 예술이, 미학의 세 가지 주요한 관심영역이다. 미학은 자

주 예술학이나 예술이론과 혼동되지만, 예술은 미학의 대상 중 일부에 지나지 않는다.

예술의 제작이나 감상은 물론이고, 일상생활의 온갖 장면에서, 우리들은 오감을 통해서 세계를 감지하고

있다. 사고나 감정은 모두 감각이나 감성과 결부되어 있다. 신체나 감각은 우리에게 속하는 것이라기보다,

우리들과 세계의 경계이다. 그 경계의 방향성이나 작용에 대해서 생각하는 것이 미학이다.

이 수업에서는 예술만이 아니라 다양한 주변의 事象을 다루면서, 감성에 대해서 생각한다.

16. 팝 론 Ⅰ・Ⅱ

고작 100년여 앞서 시작된 유스 컬처, 그 이전에는 사회를 회전시키고 있는 ‘어른’이 독점하고 있던 문

화(주류/규범적/메이저)에 대해서 일어난, 아이의, 아이에 의한, 아이를 위한 컬처에 대해서 살펴 간다.

여기서 말하는 ‘아이’란 ‘(예를 들어 미국에 있어서) 비백인’, ‘여성’, ‘동성애자’ 등, 다양한 의미에 있어

서 ‘마이너리티’에 대한 것이기도 할 것이다.

구체적인 발판으로서, 아메리칸 팝 뮤직史, 일본사회의 전환기=1980년 전후의 팝・컬처 전반을 개관해

• 35

간다. 모두가 먼 과거의 이야기로 생각할지 모르지만, 우리들의 현재의 팝・컬처의 기점이자 참조점이라고

생각한다.

17. 미디어 특론 : 아트 +

예술정보센터(AMC)에서는 그 시대의 최전선에서 활약하고 있는 게스트들을 초빙한 강연 및 수업을 해

왔다. 이 수업에서는 다양한 분야의 최고 연구자・표현자・실무자・기업가를 맞이해서 게스트 강사의 강연

및 토크 형식의 강의를 한다.

아이디어를 만들어내는 창조력을 배양하려면, 다양한 전문영역의 연구나 최첨단의 발상을 아는 것은 매

우 중요하다. 자신의 전문영역만이 아니라, 그 전문성을 축으로 다분야에 대해서도 폭넓은 식견을 가짐으

로써 유연한 발상력을 익힐 수 있다. 매회 수업에 참여해 다종다양한 측면에서 생각함으로써, 이 강의가

계기가 되어 새로운 발상이나 깨우침으로 이어지기를 기대하고 있다.

이 수업은 ‘사회共創11)과목(공개수업)’으로 사회인의 수강도 동시에 하는 온라인 수업이다.

18. 영상연습 Ⅰ

현재의 온갖 예술표현에 있어서, 영상은 ‘예술의 기록장치’라는 존재를 넘어서, ‘예술표현’으로서도 혹은

‘예술표현 자체’로서의 역할도 하게 되었다.

이 수업에서는 ‘20세기의 영상표현’을 견인한 ‘영화의 제작수법’을 배우는 것에서, ‘21세기의 영상표현의

가능성’을 생각해 간다.

수업내용은,

・게스트 강사에 의한 ‘영화의 제작수법’에 대한 강의(감독, 각본, 촬영조명, 미술, 편집, 사운드디자인에

대하여)

・예술정보센터에서 보유한 카메라, 편집 소프트(Adobe Premiere)를 사용한 연습

을 두 기둥으로 해서, 최종적으로 몇 분간의 단편영화 제작을 함으로써, 영상제작의 실천적 지식과 기술의

습득을 목표로 한다.

19. 영상연습 : 애니메이션

애니메이션은 다이내믹하게 그 형태를 바꾸면서 다양한 영역으로 침투할 커다란 가능성을 가진 표현이

다. 이 수업에서는 그 가능성과 다양성, 그것의 토대가 되는 사고나 기술, 사회와의 연관성 등에 대해서,

다른 전문성을 가진 교원진이 옴니버스 형식으로 소개해 간다.

수업 내에서는 역사나 지역을 횡단하는 다수의 애니메이션 작품을 소개함과 동시에, 일부, 워크숍 형식

의 연습 등도 섞으면서, 애니메이션 표현을 부감적으로 이해할 수 있다.

이 수업을 입구로 삼아서, 자신의 제작이나 연구의 실천에 적극적으로 애니메이션을 도입해서 심화해 가

길 바란다.

20. 예술환경창조론

일본 문화정책의 현황을 아트의 현장 레벨의 시점에서 개관한다. 특히 오늘날의 문화예술은 지역사회나

타 분야와의 연계가 불가결하다. 거기서, 사회로부터의 다양한 요청에 수반해, 문화예술을 담당하는 사람

들은 폭넓은 지식이나 기술이 요구되고 있다.

이 수업에서는 다채로운 게스트 강사를 초빙해, 문화예술과 사회의 연결역할에 필요시되는 기초적인 이

론이나 노하우 등을 배운다.

21. 현대미술 큐레이션 개론

11) 공동창작.

36 •

현대미술을 둘러싼 큐레이션은 근래, 미술표현의 영역횡단화나, 시대의 변화에 동반한 미술관이나 전람

회의 바람직한 모습의 변천에 따라서 크게 그 모습을 바꾸어간다.

이 수업에서는 큐레이션의 현재를 중심으로, 과거와 미래에도 눈을 돌려, 그 다양한 방향성과 가능성을

소개하고, 이로부터의 큐레이션에 대해서 사고・실천해 가기 위한 실마리로 삼는다.

매회, 다양한 전문분야로부터 강사를 초빙해, 옴니버스 형식의 수업으로 큐레이션을 다각적인 시점에서

읽어내고, 이로부터의 큐레이션의 방향성에 대해서 토론해 간다.

22. 창조와 계승과 아카이브 -영역횡단적 사고실천

ZOOM에 의한 온라인 수업이다. 학부・대학원, 전공을 불문하고, 누구나 수강할 수 있다.

미술・음악을 불문하고, 아트를 둘러싼 다양한 화제를 다루면서, 지적 호기심의 소재를 종횡무진으로 발

굴해, 수강생도 포함해서 토론하는 장을 제공해 가는 수업. 동경예대의 다양한 선생님이나 학교 밖이나 미

술 이외의 전문가도 포함하고, 타 분야의 아티스트나 연구자를 초빙해서 화제를 제공한다.

아트가 만들어지는 사회의 폭넓은 知를, 스스로 읽어내는 힘을 단련하는 것을 목표로, 기다리지 않고 공

격하는 자세로 임한다.

23. 예술정보 활용력 개론 (저작권, 지적재산권, 메타버스, NFT 아트)

예술의 세계도 디지털화가 진행되어, NFT・메타버스 같은 단어가 아무렇지도 않게 들려오게 되었다. 한

편으로 자기 작품의 권리를 타인에게 침해받거나, 자신이 침해하지 않도록 하기 위해서는, 지적재산권의

지식을 갖는 것만으로는 부족하고, 지적재산권의 지식을 이용하는 것이 요구된다.

이 수업에서는 지적재산권의 지식을 ‘정보’로 인식해, 예술에 관한 ‘정보’를 자신이 직접 조사하고 고찰

하는 것을 목적으로 하고 있다.

향후 더욱 예술작품의 형태가 다양해지고, 또 그것을 전파하는 방법도 다양화해 간다. ‘몰랐네’로는 끝나

지 않는 시대이기에, 적극적으로 참가해, 정보수집력, 정보조사력을 몸에 익히길 바란다.

24. 예술과 정보

예술과 정보의 연관성에 대해서 고찰하고, 창작활동을 해 가는 데 필요한 정보에 대한 이해를 심화한다.

또 AI나 암호 등, 현대사회를 보이지 않는 곳에서 움직이고 있는 정보기술의 구조에도 주목한다. 강의 속

에서는, 봐두어야 할 고전적인 영상작품을 접할 기회도 마련한다.

일부 회차에서는 대학원 영상연구과의 게임코스와의 연계로, 스퀘어 에닉스의 크리에이터에 의한 강의를

아카이브 영상으로 한다.

25. 정보 미디어학

우리 몸의 주변에 있는 다양한 정보 툴의 이용방법에 대해서 배운다. 메일이나 크라우드의 이용 등, 기

초적인 내용에서 전문적인 내용까지 폭넓게 해설한다.

현대사회에 있어서 누구나 알아두어야 할 정보 활용력으로, Microsoft Office의 이용방법에 대해서는

기초부터 응용까지, 실제로 기기를 조작하면서 익혀간다.

또한, 인터넷을 이용하는 데 필수의 지식으로 되어 있는, 정보보안이나 저작권에 대해서도 배운다.

각 회에 있어서, 실습형식, 강의형식을 취한다. 과제가 나올 수도 있다. 고도화된 현대의 정보사회에 있

어서 정보기기를 다루는 데, 기본 활용력과 보안 의식을 몸에 익히는 것을 목표로 한다.

26. 인공지능과 창작

AI의 기술적 진보는 무섭도록 세상에 막대한 영향을 끼치고 있다. 아트나 디자인 같은 창작의 분야에서

도 무시할 수 없는 존재로 되고 있다.

• 37

본 강의에서도 인공지능, 특히 생성형 AI의 기초부터 응용까지를 탐구해, AI를 활용한 창조적 작품을 작

성하는 프로세스를 탐구해 간다. 먼저 처음에 Google의 Teachable Machine 등의 툴을 활용하면서 신경

회로망이나 기계학습 같은 AI의 기본을 배운다. 그리고 프로그래밍 지원, 텍스트와 화상 생성, 음악, 인터

랙티브 미디어의 생성, 영상 생성 같은 AI를 활용한 창작에 대해서 파고든다.

지금까지의 내용을 바탕으로 중간발표를 한 뒤, 후반은 각 수강자가 생성형 AI를 활용한 창작 프로젝트

를 기획한다. 각자가 기획한 프로젝트에 대해서 발표하고, 그것을 바탕으로 토론을 해 최종 프로젝트의 작

성에 몰두한다. 마지막으로 각자의 작품을 바탕으로 한 전람회를 기획해, 작품을 전시하고 강평회를 한다.

27. 미디어 활용력

우리가 커뮤니케이션을 할 때에 기본이 되는 것은 언어이다.

우리는 말을 함으로써 사람들과 소통하고, 문자로 적어 남김으로써 널리 전달하고 오래 남길 수 있다.

그렇지만, 현대에 있어서 언어만이 아니라, 비주얼한 것이 커뮤니케이션의 역할을 맡는 것이 더더욱 많아

지고 있다. 새로운 미디어의 보급과 그에 의한 우리들의 미디어 사용과 감각의 변화도 그 이유가 될 것이

다.

이 수업에서는 회화, 영상, 사진의 심볼・기호・이콘 등의 비주얼 정보를 읽어낸다. 역사적인 기원, 이문

화적인 차이, 현대 매스미디어의 관점에서 읽어간다.

28. 저작권개론 Ⅰ・Ⅱ

음악과 연관되어 가는 데 저작권법은 피할 수 없다. 음악작품을 창작하는 사람, 음악작품을 연주・가창

하는 사람, 연주・가창된 음악작품을 시청하고, 그것을 이용하는 사람, 각자에 대해서 저작권법이 규정하

고 있는 다양한 권리가 밀접하게 관계한다.

전기의 Ⅰ에서는 모두에게 친근하고 또 매우 중요한 저작권법의 개요에 대해서 해설한다. 법률 속에서도

여간해서 복잡하고 알기 어려워, 또 퍼지한 요소가 많지만, 변호사로서의 실무경험도 고려해서, 실제사례

등도 소개하면서 진행한다.

후기의 Ⅱ에서는 Ⅰ에서 배운 저작권법의 개요를 바탕으로(Ⅰ을 이수하는 것은 이수의 요건은 아님), 구

체적인 사안을 소개하면서 이해를 심화한다. 실제로 분쟁이 된 사례나, 악플 소동이 된 사례, 특히 문제는

되지 않았어도 저작권에 대해서 생각하는 것이 좋은 사례 등에 대해서, 구체적인 소재를 제공하면서, 해설

하거나, 다 함께 생각하면서 진행한다. 최신 토픽으로 좋은 것이 있으면, 그것을 다루는 일도 있다.

적절히 동영상이나 음원 등의 자료를 시청하고, 짧은 문장을 읽을 예정이다.

29. 미디어론 Ⅰ・Ⅱ

미디어란, 인간과 인간, 인간과 사회, 인간과 세계의 관계를 매개하고, 일상생활로부터 문화적 표현에 이

르는 다양한 실천을 지원하고 그것들에 다양한 형태와 효과를 가져다주는 기술적 장치와 정보매체이다.

2024년도의 강의에서는 수잔・손탁 사진론(Susan Sontag, On Photography)을 채택해, 사진이라는

미디어가 인간의 지각이나 세계 인식의 방식, 문화나 예술을 어떤 식으로 바꾸어 왔는가, 현대의 디지털화

하고 네트워크화한 사회에서 영상과 현실의 관계를 생각하기 위해, 어떠한 힌트를 그로부터 얻을 수 있는

가를 검토한다.

30.~44.

생략

45. 아트 리서치 연습 : ‘조사를 활용하는 아트’와 ‘아트를 활용하는 조사’

이 수업은 근래 증가하고 있는 ‘조사를 활용한 아트(Research-Based Art)’와 ‘아트를 활용한 조사

38 •

(Art-Based Research)’의 교착점을, 외부의 게스트 강사에 의한 다양한 대처의 실례를 배움과 동시에, 수

강자 자신도 특정한 테마를 따라서 그 실천의 실습을 한다.

특히, 사회학, 문화인류학, 문화연구, 미디어연구, 아카이브연구 등의 이론과 조사를 베이스로 하면서,

도시나 생태학, 복지나 교육, 테크놀로지나 의료 등의 테마에 시청각, 영상미디어, 전시를 활용한 조사나

그 성과의 발표에 대해서 학습한다.

46. 음악교육입문

음악교육은 학교 음악교육이나 고도의 기능습득을 지향하는 전문 음악교육으로 한정되는 것은 아니다.

유아교육이나 장애아교육, 혹은 성인을 대상으로 한 사회교육이나 평생학습 등에 있어서도 음악활동과

그 학습은 중요한 역할을 하고 있다. 그러한 넓은 의미에서의 음악교육에 대해서 배우고, 음악과 인간의

다양한 연관성을 교육적인 시점에서 생각해 가는 수업이다.

구체적으로는 ‘음악교육의 사상과 역사’, ‘음악과 발달’, ‘음악・언어・신체’, ‘음악의 교습・학습 과정의

실제’, ‘수업・레슨 연구’ 등을 테마로 해서, 교원의 강의, 학생에 의한 발표, 지도실천을 조합하면서, 음악

교육의 의의나 기초적인 내용에 대해서 심화해 간다.

47. 예술문화환경론 Ⅰ

예술에는 어떠한 힘이 깃들어 있을까(꼭 필요하지 않은 것일까)?

그 힘은 개인과 사회에 무엇을 초래(교란)할까?

이러한 물음에 대한 자기의 생각을 심화하기 위해서는, 예술이 놓여 있는 복잡한 환경을 메타한 시점에

서 파악하는 것, 그리고 예술과 사회의 접속면을 정성스럽게 주시하는 것이 요구될 것이다.

이 수업에서는 국가, 지방자치체, 아츠카운실, 기업, 아트 NPO 등, 다양한 섹터에서 하고 있는 예술지원

제도(주로 음악분야)의 목적이나 내용에 대해서 배운다. 또한, 지역사회의 편에서 전개하고 있는 예술활동

의 다양한 사례를 소개하고, 거기서 생기는 변화나 딜레마에 초점을 맞춰서 예술의 공헌요소를 모색한다.

48. 예술과 사회 –21세기의 사회가 요구하는 창조성이란(기업편)

요즈음, 세계적으로 기업의 예술에 대한 주목도가 현저히 오르고 있다.

하지만, 기업이 요구하는 ‘창조성’이란 어떠한 것일까. 과연 오늘날 예대생의 창조성은 일본기업이 요구

하는 것과 매치하는 것일까.

이 수업은 여러 일본기업의 다양한 부서에서 일하는 최전선의 사람들을 강사로 맞이해, 예대의 다양한

학과・전공에서 모인 학생과 워크숍 형식으로 대화를 시도하는 것이다. 학생은 참가기업으로부터 나온 과

제를 골라, 그룹워크를 통해서 해답이 되는 구체적 플랜을 생각하고, 제안을 한다.

수업을 통해서 우선은 ‘사회에 영합하지 않고 발상하는’ 힘을 배양하고, 그것을 ‘전달하는’ 방책을 모색

하는 경험치를 배양하는 것을 목표로 한다.

49. ‘장애와 아트’ 연구

다양성이 존중되는 사회에 있어서, 예술이 하는 역할이란 무엇일까.

이 수업에서는 장애가 있는 사람과 예술과의 연관성, 그 표현에 접하면서, 창조적인 시점에서 예술의 새

로운 가치를 창출하고, 다양한 사람이 “함께 사는” 사회의 실현을 목표로 한다.

복지시설이나 특별지원학교에서의 워크숍, 장애가 있는 아티스트와의 컬래버레이션 등 다양한 만남 속에

서, 수강생이 주체적으로 생각해서 기획하고, 분야를 초월해서 협동하고 실현해 간다.

또한, 시각장애인의 출석이나 수화 통역의 강습과 실천, 게스트 강사를 초빙해서 예술의 특별지원교육이

나 국내외의 인클루시브 아츠 등에 대해서 배우고, 누구나 동등하게 예술을 향유하고 표현할 수 있는 환경

만들기에 대해서도 생각한다.

• 39

50. 일본의 예술・문화를 영어로 배운다

오늘날의 아티스트・연구자에게는, 자국의 문화예술을 다양한 시점에서 응시하고, 그것을 다른 나라의

사람들에게 명료하게 전달하는 힘이 요구되고 있다. 이 수업에서는 동경예대의 각 전공분야를 축으로 일본

의 예술・문화를 영어로 배우고, 각 분야의 입문・개론적인 지식습득을 목표로 한다.

국내의 학생에게는, 자국의 예술・문화에 대해서 영어로 새롭게 다시 배우는 기회를 제공한다. 유학생에

대해서는, 유학 중에 자신의 전문과 다른 분야를 알고 배우는 기회를 제공한다.

본교 교원을 중심으로 한 각 전문(미술, 공예, 조각, 현대문화, 영어, 건축, 등)에 관한 강의에 더해서,

마지막 2회는 수강생에 의한 개인발표(내가 소개하고 싶은 일본의 예술・문화)의 시간을 마련한다.

51-1. 억세스 디자인 기초

구체적인 사회과제에 연관되는 상황・활동을 앎으로써, 문화자원이나 미술관으로 접근하기가 어려운 사

람이 이용하기 위해서 필요한 지원을 생각한다. 강좌를 통해서 각각의 창작활동을 전달할 상대나 사회에

대해서 생각하는 계기가 되기를 기대하고 있다.

강좌의 테마로써, 장애인차별해소법, 장애의 사회모델, 합리적 배려, ろう文化, 다문화공생, 아이들의 빈

곤, 초고령사회, 인지증 등의 다양한 사회과제나 공생사회를 생각하는 데 알아두고자 하는 사항을 다룬다.

전문가의 렉처와, 다양한 세대가 활동하는 토비라(とびラー)와 함께 의견교환을 하면서 강좌는 진행되고

있다.

희망자는 반드시, 첫 회 오리엔테이션 수업에 출석하도록 한다.

51-2. 미술감상실천연습

대화를 통해서 작품을 즐기고, 감상을 심화하는 활동에 대해서 배운다. 감상자가 자유로운 발상으로, 주

체적으로 감상할 수 있는 기회를 만들려면 어떻게 하면 좋은가, ‘감상의 장을 만드는 측’의 시점을 가지면

서 생각해 간다.

수업은, Visual Thinking Strategies(대화형 감상)을 총 8회로 배운다. 다양한 세대가 활동하는 아트・

커뮤니케이터(애칭 とびラー)와 함께 워크숍 형식으로 진행되어 간다.

희망자는 반드시, 첫 회 오리엔테이션 수업에 출석하도록 한다.

52-1. ART × SDGs 프랙티스

‘SDGs와 아트’를 테마로 다루는 수업이다. SDGs가 내건 지속가능한 사회를 실현하는 데 과제를 찾아내

어, 창조적인 해결책을 아트의 가능성을 섞으면서 사고한다. SDGs를 보다 다각적으로, 보다 깊이 알기 위

해서, 다양한 활동을 하고 있는 실천자를 강사로 초빙해, 함께 생각한다.

52-2. 다양성 실천론 ※케어원론과 함께 이수가 필요

生きづらさ를 안은 당사자나, 당사자와 関わりながら 활동을 하고 있는 실천자・표현자와의 대화나, 현

대의 복지를 보다 넓은 시점에서 재인식하는 다양한 영역의 전문가를 강사로 맞이해서, 옴니버스형식의 강

의를 한다. 이제부터의 사회에서 창조되어야 할 공생사회를 고찰하고, 실천으로 이어지는 사고를 엮어가는

것을 목표로 한다.

52-3. 케어원론 ※다양성 실천론과 함께 이수가 필요

복지의 역사나 케어의 기초적인 사고를 알고, 우리를 둘러싼 환경이 안은 문제에 대해서 이해를 심화한

다. 또한, 케어・아트의 두 영역에 있어서 창조적인 대처를 참조함으로써, 현대의 케어와 아트의 접점에

대해서 생각한다. 아트를 매개로 해서 복지를 보다 다각적인 시점에서 파악해 가는 것을 목적으로 한다.

40 •

52-4. DOOR 프로그램 실천연습

다양한 사람들이 함께 지내는 장을 만드는 것을 목표로 해서, 작품・워크숍 등의 제작이나 실천을 한다.

또한, 사회 속에서 간과하기 쉬운 事象에 눈을 돌려온 아티스트의 시선을 접하고, 학습을 심화한다.

52-5. 케어실천장면분석 연습

실제 복지의 현장으로 직접 가서 그룹워크 등으로 함께 일하면서, 케어의 현장을 보다 사회로 열린 장으

로 만드는 방법을 고찰한다. 복지의 현장에, 스스로의 활동을 만들어내기 위한 실습이다.

52-6. 다큐멘터리 영상연습

영상제작・다큐멘터리의 기법을 기초부터 배우고, 테마에 따라서 그룹 영상제작을 한다. 제작 프로세스

를 통해, 영상의 활용력이나 다양한 사람들과의 연관방식, 행동방식을 포착하는 것을 목표로 한다.

52-7. 인간형성학 총론

인간의 성질이나 능력을 기르고 형성하는 ‘교육’에 대해서 생각한다. 구체적으로는, 현대사회의 교육과

배움의 문제에서 출발해서, 인간형성의 기본원리에 대해서 배우고, 마지막으로 한평생을 통한 배움의 기초

적 이해를 몸에 익히는 것을 목표로 한다.

52-8. 아트 프로젝트 실천론

요사이, 전국 각지에서 다양한 아트 프로젝트가 전개되고 있는데, 향후 아트 프로젝트는 어떠한 방향성

을 갖고 추진되어 가야 하는가 하는 물음에 대해서, 실천적 입장에서 검증과 고찰을 하는 것을 목적으로

한 수업이다.

52-9. 케어×소셜리 엔게이지드 아트(Socially Engaged Art) 실천론

지역사회나 주민과 함께 제작이나 활동을 하는 소셜리 엔게이지드 아트(SEA)의 실천자를 게스트로 초빙

해, 사례를 파고들면서, SEA에 필요한 사고나 수법을 몸에 익혀, 복지시설이나 지역에 있어서 아트를 매

개로 한 커뮤니케이션에 대해서 탐구한다.

53. 이미지 연습 A

본교의 사업인 ‘동경예술대학 아트 DX 프로젝트’에 동반해, 예술정보센터에 도입된 최신기기에 대하여,

연습형식으로 배워간다.

구체적으로는 VR 헤드세트, 3D 스캐너, 3D 카메라 등의 기재를, 실습을 통해서 체험해 간다.

또한 후반에서는, 게임 엔진에 의한 웹 어플리케이션의 개발까지를 한다.

학생 여러분에게는 제작한 작품을 발표하는 기회도 마련한다.

수업은 예술정보센터 연습실에서 대면으로 이루어진다. 추첨신청 방법 설명은 첫 수업에서 하므로, 희망

자는 반드시 첫 수업 오리엔테이션을 출석하도록 한다.

54. 이미지 연습 B

이 수업에서는 Reality Capture라는 소프트웨어를 사용해서, 포토그래머트리(Photogrammetry)라는 여

러 장의 화상으로부터 높고 상세한 3D 데이터를 생성하는 방법을 배운다. 후반에서는 3D 데이터를 활용

하는 방법으로써, 메타버스 플랫폼에서의 공개나 디지털 패브리케이션(fabrication)에 의한 아웃풋을 체험

한다. 최종적으로는 자신의 흥미가 있는 방법으로, 3D 데이터를 사용한 작품을 제작한다.

수업은 예술정보센터 연습실에서 대면으로 이루어진다. 사용하는 PC의 관계상, 적은 인원으로 하기 때

• 41

문에, 응모자가 다수인 경우는 추첨이 된다. 추첨 신청 방법은 첫 수업에서 하므로, 희망자는 반드시 첫

수업 오리엔테이션을 출석하도록 한다.

55. 인터랙티브 뮤직 Ⅰ

디지털 미디어를 활용해, 사운드를 작품의 요소로 만드는 제작에 들어간다.

또한, 실제의 작품제작・발표를 통해서, 미디어에 있어서 ‘소리’의 역할에 대해서 고찰할 수 있다.

수업에서는, DAW 소프트인 Logic Pro 등을 사용한다.

추첨신청 방법에 대해서는, 첫 수업에서 설명하므로, 희망자는 반드시 출석하도록 한다.

56. 예술정보 연습Ⅰ

Adobe InDesign을 사용한, 종이 미디어 제작연습이다.

이 수업에서는, 화상이나 폰트 등의 디지털 데이터나, 인쇄물 등에 대한 일련의 지식과, InDesign의 조

작 스킬을 습득해, 명함이나 책자 등의 종이 미디어를 제작할 수 있게 되는 것을 목표로 한다.

전반에서, 기초지식의 강의와 실제를 병행해서 하고, 명함 등의 소과제를 통해서 제작의 기초를 몸에 익

힌다. 후반에서, 그 응용으로서, 책자 제작을 한다. 그 제작을 통해서, 미디어의 테마 설정・콘텐츠 제작・

레이아웃・출력・제본까지 전부 경험한다.

이 수업을 통해서, 각자의 창작활동에 필요한 툴(명함이나 DM, 포트폴리오 등)이 효과적으로 제작할 수

있게 되고, 그렇게 함으로써 활동의 폭이 넓어지기를 기대하고 있다.

57. 예술정보 연습 Ⅱ

비주얼 표현, 애니메이션, 프로덕트 개발, 건축에 이르기까지 폭넓게 다루어지고 있는 3D 기술을 습득한

다.

어느 분야에도 대응할 수 있도록, 전반부에서는 3D의 기초개념과 기술을 배우고, 후반에서는 각 분야로

나눈 기법의 습득, 제작을 개시한다.

주요 사용 소프트는, CAD인 Fusion 360과 종합 3D 스프트웨어 Maya인데, 각 수강생에 따라서 소프트

웨어를 더하는 경우도 있어, 요사이 다양한 CAD, 3D에 있어서 기술 니즈에 대응할 수 있는 수업이다.

기초부터 시작해, 예술정보센터의 3D 프린터나 레이저 커터를 이용하면서, 최종적으로 제품 프로토타입

과 3D로써 미디어에 장착할 수 있는 레벨까지 습득한다.

58. 예술정보 개론 A・B

교육현장은 물론, 사회에서 아트를 활용한 워크숍이 요구되고 있다. 그 워크숍의 이론과 실천을 배울 수

있는 수업이다.

워크숍을 만드는 이로서 의미와 틀구조를 설명할 수 있는 것이나, 워크숍을 실제로 만들 때의 기본적인

순서 등을 제공한다.

워크숍을 실제로 기획・운영하는 것을 상정하고 있는 사람이나, 학교의 수업에서 워크숍형 수업을 많이

도입하려고 하는 교직을 지망하는 사람에게도 도움이 되는 수업이므로, 자신이 할 것을 상정하면서 수강하

면 커다란 성과가 올라간다.

59. 게임제작 연습 1・2

게임의 제작을 통해서, 예술로서의 게임, 표현수법으로서의 가능성에 대해서 고찰한다. 제작환경으로써

게임 엔진 Unity를 사용하는데, 순서를 따라서 진행해 가므로 프로그래밍의 예비지식이 없어도 이수가 가

능하다. 기초의 습득과, 각자가 자신이 하고 싶은 것으로 향해 가기 위해서 응용력을 배양하는 것을 목표

로 한다.

42 •

학생에게는 전・후기 모두, 제작한 게임을 발표할 기회를 마련한다.

전기수업 ‘게임제작 연습1’과 후기수업 ‘게임제작 연습2’의 내용은 마찬가지이기 때문에, 후기부터 새

롭게 이수할 수도 있다.

60. 코드와 디자인 –테크놀로지 표현의 첫걸음

이 수업에서는 컴퓨터를 적극적으로 제작에 도입하기 위한 다양한 사고에 대해서, 실천을 통해서 배운

다.

오늘날, 영상을 만들려고 해도, 음악을 만들려고 해도, 이제는 컴퓨터를 사용하지 않고 제작을 완결시키

기가 어렵다.

하지만, 컴퓨터의 세계는 본래 마우스나 키보드, 디스플레이에 닫힌 존재는 아니다. 전자공작으로 빛이

나 모터, 스위치 등 다양한 스위치 등 다양한 입출력을 다루거나, 디지털 패브리케이션 기기를 사용해서

데이터와 물질을 서로 변환할 수 있게 되면, 현실세계의 다양한 요소로 놀 수 있게 된다.

이러한 실천을 통해서 표현의 재능을 늘리면서, 테크놀로지를 주체적으로 사용할 수 있게 되어 갑시다.

61. 미디어 아트 프로그래밍 Ⅰ

미디어 아트를 위한 프로그래밍의 기술을 구사해서, 실천적인 작품제작을 위한 기술과 콘셉트 메이킹에

대해서 배운다. 개인제작을 베이스로 하면서, 입안한 작품 테마나 콘셉트를 파고들어서 작품으로 제작해

전시한다. 구체적으로는 현재 많은 아티스트들이나 제작현장에서 실제로 사용되고 있는 제작환경인

Touch Designer를 메인의 개발환경으로 해서, 제작환경의 기본조작부터 시작해서 최종적으로 자신의 작

품을 제작할 수 있는 기술의 습득을 목표로 한다.

62. 미디어 아트・프로그래밍 Ⅱ

이 수업에서는 다양한 프로그래밍을 사용하는 실천을 통해서 예술표현과 테크놀로지의 연관성을 비평적

으로 생각하는 힘을 몸에 익힌다. 예를 들어, 컴퓨터에게 시를 쓰게 하거나, Web 상을 크롤시키거나, 오

리지널한 프로그래밍 언어를 만들기도 한다.

컴퓨터는 반드시 편리한 도구로써 활용하기만을 위한 것은 아니다. 일부러 틀린/부조리한/쓸데없는 사

용방식을 함으로써, 기술이 어떻게 사회 속에서 다뤄지고 있는가를 아는 힌트가 된다. 수업에서 얻은 지식

은 바로는 도움이 되지 않을지도 모른다. 거꾸로 특정한 툴에 의존하지 않는, 테크놀로지를 사용하는 표현

에 몰입하기 위한 진부해지지 않는 사고를 몸에 익히려는 분의 이수를 기대한다.

프로그래밍의 경험은 묻지 않는다. 또한 미디어 아트・프로그래밍I을 이수하지 않아도 이수할 수 있다.

63. 디지털 사운드 연습

생략

64. 현대예술개론

지금의 아트씬에서 나누어지는 논의를 테마로, 학생들에게 그 논점을 전시로써 표현하도록 한다.

미술사는 한 사람의 시점이 아니라 ‘복수성’ 속에서야말로 이해되어야 하는 것이다. 아트는 지식을 전제

로 하지만, 동시에, 무지나 편견이 있어도 (자신도 그랬지만), 자신이 믿는 예술을 바탕으로 누구나 말할

자격이 있는 것이다. 동시에 사회를 해석하고, 아트의 배움을 갱신하는 것을 목적으로 한다.

결론

지금까지 동경예술대학의 교양교육(리버럴 아츠) 커리큘럼을 나열식으로 보고했다. 본론의 커리큘럼이나

• 43

성과에 대한 상세한 분석은 진행하지 않고, 커리큘럼을 상세히 소개하는 것에 머무르고자 한다. 대체적인

동경예대의 방향성을 알기에는 본론의 내용으로는 충분할 것이다.

최근 2025년판 가이드를 입수했으나, 본고의 내용에 반영하지는 않았다. 크게 64개 과목에서 124개 과

목으로 확대된 점, 과목이 구체화・세분화된 점 등이 크게 눈에 띄는 점으로 보아, 실시 1년 사이에 반응

이 뜨거웠음을 짐작할 수 있어, 그간 어떠한 변화와 피드백에 있었는지 더욱 궁금증이 생긴다. 그 배경에

는 ‘국립대학의 법인화’(2003), ‘예술대학에 있어서 교양교육의 방향성에 대한 지침’(2010) 등이 리버럴 아

츠에 대한 관심의 촉매 역할을 한 점 등도 있겠으나, 향후 이에 대해서는 비교・분석할 기회가 있기를 기

대한다.

• 45

「일본 동경예술대학의 교양교육 프로그램에

대하여」에 대한 논평문

인미동(목원대학교)

동경예술대학(게이다이)은 예술대학 유일의 국립 종합예술대학으로, 전문 실기 중심 교육에 머무르지

않고 교양교육센터를 통해 리버럴 아츠를 체계적으로 설계해 왔다. 발표문은 그 구조를 ‘교양 심화, 차

세대 지식, 예술의 확장성, 사회와의 공존, 디지털 표현’의 다섯 축으로 제시한다. 이 다섯 축은 예술교

육의 외연을 넓히는 동시에, 창작의 내부 조건인 윤리, 법, 데이터, 세계성을 교육과정 안으로 끌어들인

다.

핵심 내용의 분석: 커리큘럼 설계 철학

게이다이의 교과 스펙트럼은 인문·사회·법·과학기술·복지·디지털을 가로지르며 예술 실천과 촘촘히 접속

한다. ‘다양성&수용성’, ‘장애와 아트’, ‘액세스 디자인’은 포용성을 역량으로 다루고, ‘AI와 창작’, ‘예술

과 정보’, ‘저작권개론’은 창작–유통–권리를 하나의 리터러시로 통합한다. ‘크리에이티브 아카이브’와 ‘아

트 리서치’는 과정과 맥락의 축적을 제도화한다. 실습형 과목과 사회연계형 과목의 병치는 학내 학습을

현장 경험으로 전이시키는 장치로 기능한다.

강점 1: 포용·접근성의 제도화

포용성과 접근성을 규범이 아니라 역량으로 가르친다. ‘다양성&수용성 입문’, ‘장애와 아트 연구’, ‘액세

스 디자인’은 인권과 접근성을 선택 과제가 아닌 창작의 기본기로 다루며, 워크숍·현장 연계·협업 프로

젝트를 통해 학습을 실제 행위로 전환하도록 설계한다. 예술을 사회적 관여의 장으로 이동시키는 명확

한 메시지다.

강점 2: 창작–유통–권리의 통합 리터러시

‘인공지능과 창작’, ‘예술과 정보’, ‘저작권개론’은 창작–배포–권리의 전 과정을 하나의 리터러시로 묶는

다. 생성형 AI 시대의 윤리·법·플랫폼 경제를 교양 단계에서 다루는 접근은 예술가의 직업적 지속가능성

을 담보하는 최소 요건으로 기능한다. 교과 구성은 이 전환을 선제적으로 수용하고 있다.

강점 3: 아카이브와 리서치의 제도화

‘크리에이티브 아카이브’, ‘아트 리서치 연습’은 작품과 과정, 맥락을 미래 자산으로 축적하는 문화적 인

프라를 마련한다. 결과물 중심 교육을 지식생산과 기록의 생태계로 확장하는 기반이며, 지역·기관과의

연결에서 공적 가치를 창출하는 토대가 된다.

46 •

강점 4: 실습–현장 전이의 가속 장치

영상·애니메이션, 게임제작, 미디어아트 프로그래밍, 이미지 연습 등 실습형 과목과 박물관 연계 커뮤니

티 프로그램(DOOR/토비라), 기업 협업형 과목이 공존한다. 학내 학습이 학외 현장으로 전이되는 통로

가 제도적으로 마련되어 있다.

논점 제기 1: ‘작동’의 증거가 필요

발표는 2024년판 가이드를 바탕으로 과목 체계를 충실히 정리했지만, 성과기반 데이터는 상대적으로 부

족하다. 2025년판에서 과목 수가 크게 확대되었다는 점은 중요하다. 다만 변화의 동인, 수요·충원·완주

율, 학습자 산출물의 질, 취·창업 연계, 학생 피드백과 개선 루프 같은 증거가 보강되면 정책적 설득력

이 크게 높아질 것이다.

논점 제기 2: 전공–교양 연계의 경로

다학제 교양이 전공 스튜디오·실기와 만나는 구체적 경로가 더 분명해질 필요가 있다. 팀티칭, 교차 과

제, 현장 캡스톤의 학사 연동이 제도화되어 있는지, 있다면 어떤 루브릭과 성취기준으로 평가되는지, 그

전이 효과가 어떠한지에 대한 설명이 요구된다. 이는 넓이와 깊이의 균형을 해결하는 핵심 장치다.

논점 제기 3: 학습자 부담과 경로 설계

과목 다변화는 기회이자 부담이다. 코어–선택–심화의 레이어, 학기당 권장 이수 맵, 필수 역량의 최소

성취수준 등 ‘학습자 여정’ 설계가 제시되면 분절과 과부하를 방지할 수 있다. 교양이 전공의 시간을 잠

식하지 않고 상호 촉진하도록 시간표·학점·평가의 정합성을 확보하는 일도 핵심이다.

영국 리버럴아츠 교육과 영화

이아람찬(목원대학교)

• 49

영국 리버럴아츠(Liberal Arts) 교육과 영화:

교양교육의 확장과 영화의 융합적 가능성

이아람찬(목원대학교)

1. 들어가는 글

사실 리버럴아츠(Liberal Arts) 전통은 고대 그리스와 로마의 교양학문 체계인 트리비움(trivium)과 콰드

리비움(quadrivium)에서 비롯되었다. 트리비움은 문법, 논리, 수사학을, 콰드리비움은 산술, 기하, 음악,

천문학을 포함하며, 인간의 이성적 사고와 논증 능력을 계발하는 것을 목적으로 했다. 당시 ‘아트(art)’라

는 말은 단순히 예술을 뜻하지 않고, ‘테크네(techne)’라 불리는 기술이나 방법을 의미했다. 오늘날의 시각

으로 보면 이는 실용적인 기술뿐 아니라 학문, 예술, 철학 등 인간의 다양한 정신적 활동 전반을 포괄하는

개념이었다. 그리스 사회에서 리버럴아츠는 시민이 갖추어야 할 교양이자, 인간의 정신을 함양하는 지적

활동으로 여겨졌다. 트리비움은 말과 사고를 다루는 학문이었고, 콰드리비움은 수와 비율을 통해 세상의

질서를 탐구하는 학문으로 이해되었다.12) 이 고전적 교양교육의 개념은 중세를 거쳐 근대 대학 제도로 발

전하며, 오늘날 미국과 영국의 고등교육에서 핵심적인 기반이 되었다.

이 연구는 현대 대학교육의 무한한 변화 속에서 리버럴아츠 교육과 영화교육이 어떻게 융합되고 확장될

수 있는가를 탐구하는 데 그 목적이 있다. 리버럴아츠는 학문 간 경계를 허물고 폭넓은 교양과 비판적 사

고를 중시하는 교육 형태로, 오늘날 예술과 인문학의 접점에서 새로운 의미를 만들어가고 있다. 특히 영화

는 시각예술, 기술, 사회학, 철학, 미디어 담론이 복합적으로 얽힌 대표적인 학제 간 매체로서, 리버럴아츠

의 교육철학과 깊이 맞닿아 있다.

본 연구에서는 이러한 문제의식을 바탕으로, 먼저 미국과 영국의 리버럴아츠 교육 제도를 비교함으로써 양

국이 공유하는 기본 원리와 제도적 차이를 규명한다. 이후 영국 대학들 가운데 리버럴아츠와 영화가 유기

적으로 연결된 사례를 중심으로, 각 대학의 교육철학, 교과과정, 교수학습 방식의 특성을 분석한다. 이를

통해 리버럴아츠 교육이 영화라는 현대적 매체를 통해 어떤 새로운 학문적 가능성과 교육적 가치를 창출

하고 있는지를 살펴보고자 한다.

2. 미국과 영국의 리버럴아츠 교육: 제도와 운영의 비교

리버럴아츠의 제도적 정착과 교육철학은 미국과 영국에서 상이한 궤적을 보인다. 미국에서는 리버럴아츠

교육이 이미 19세기부터 독립된 대학 형태로 정착하여, 전공 이전에 폭넓은 교양을 이수하는 4년제 교육

체계를 확립하였다. 윌리엄스(Williams College), 아머스트(Amherst College), 미들베리(Middlebury

12) 손승남, 「유럽 리버럴아츠 대학의 최근 동향」, 『문화교류연구』, 8권 2호, 2019, p.50.

50 •

College) 등 이른바 ‘리버럴아츠 칼리지(Liberal Arts Colleges)’가 대표적이다. 이들 대학은 학생의 전공

선택 이전에 다양한 학문을 탐색하도록 하여, 사고의 폭을 넓히고 학문 간 연계적 사고를 촉진하는 데 목

적을 둔다.

한편, 미국 대학에서 리버럴아츠는 단과대학 단위로 개설되기도 한다. “기존의 자유교육이나 일반교육 대

신 LAE(Liberal Arts Education)를 새롭게 강조하는 이유는 대학교육의 한 축을 담당해 왔던 교양교육의

오랜 전통을 변화된 세계에서 새롭게 혁신하려는 염원이 담겨있다. LAC(Liberal Arts College)가 등장한

것은 LAE를 담게 될 그릇으로 이전에는 대학의 부속기관의 하나로 교양교육원 수준에 머물렀던 교양전담

기구를 하나의 단과대학 수준으로 격상시켜 대학 교양교육을 혁신하겠다는 의지를 표명한 것으로 보인다

.”13) 미국의 리버럴아츠 교육은 학생이 전공을 선택하기 전 약 1~2년 동안 폭넓은 교양 과정을 이수하도

록 한다. 이 시기는 학문적 탐색과 자기 발견의 시간으로, 학생은 다양한 영역의 지식을 경험하며 자신의

전공 방향을 모색할 수 있다. 또한 리버럴아츠 칼리지는 소규모 수업과 개별 맞춤형 지도를 통해 교육의

깊이와 폭을 동시에 확보하고 있다. 이러한 교육 환경은 비판적 사고력과 독립적 연구 능력의 형성에 매우

유리한 구조를 제공한다.

반면 영국의 리버럴아츠 교육은 비교적 최근의 발전이다. 전통적으로 영국 대학은 특정 학문에 대한 전문

화된 교육을 중시했기 때문에, 리버럴아츠 융합 교육이 자리 잡는 데에는 시간이 걸렸다. 2010년대 이후

사우스햄튼(University of Southampton), 워릭(University of Warwick), 킹스컬리지런던(King’s College

London), 윈체스터(University of Winchester) 등 주요 대학들이 리버럴아츠 학위를 신설하면서 새로운

교육 모델로 부상하였다. “일반적 경향과 달리 교양교육과 관련하여 최근의 영국 대학개혁에서 확인할 수

있는 특징은 미국식의 리버럴아츠 칼리지와 유사한 대학이 설립되고 있다는 것이다. 이 대학들은 교육과정

구성에서 인문교양에 초점을 맞춘다.”14) 이들 대학은 인문학, 사회과학, 예술을 포함해서 일부 자연과학을

통합하여 학생 스스로 학문적 경로를 설계하도록 장려한다는 점에서, 미국식 리버럴아츠 전통을 유럽 맥락

속에 재해석한 사례라고 할 수 있다.

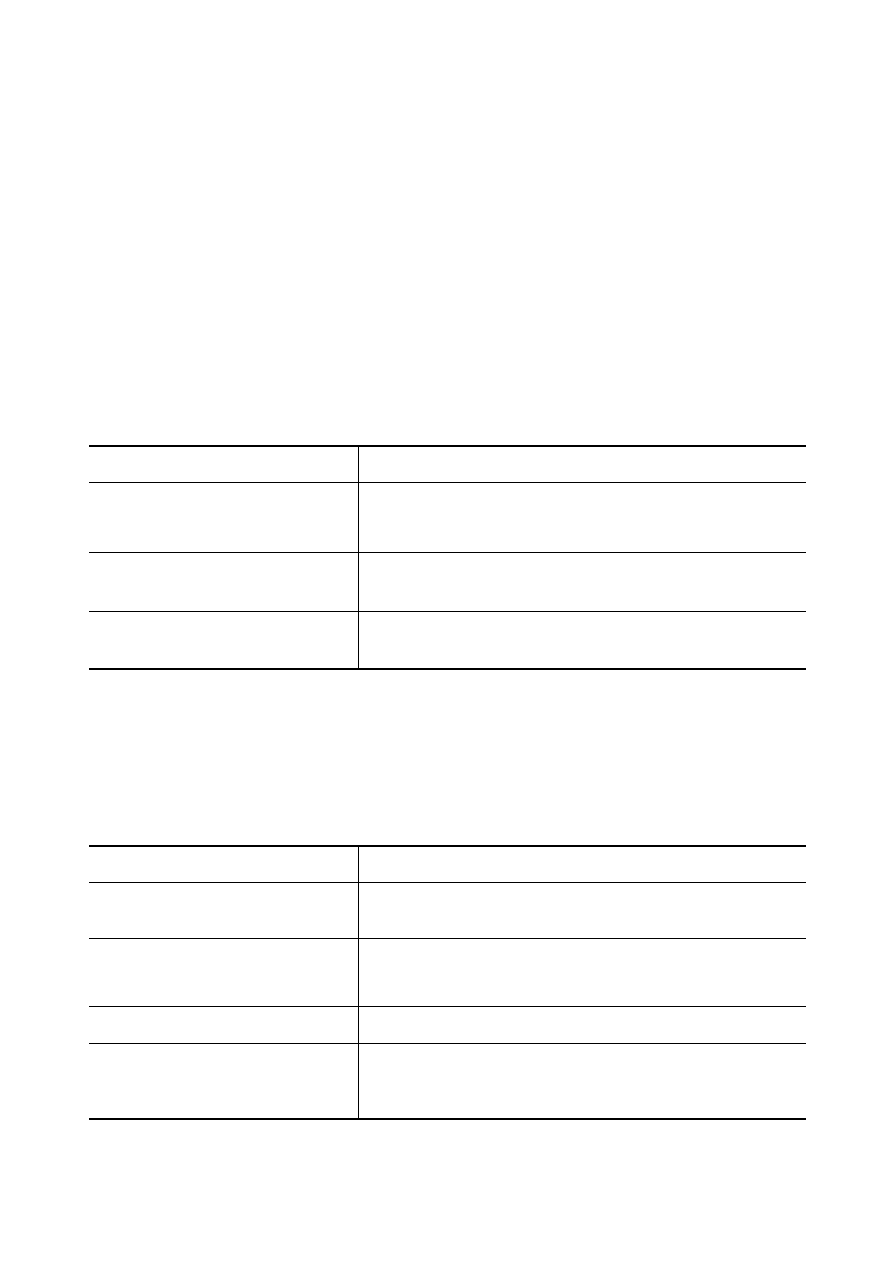

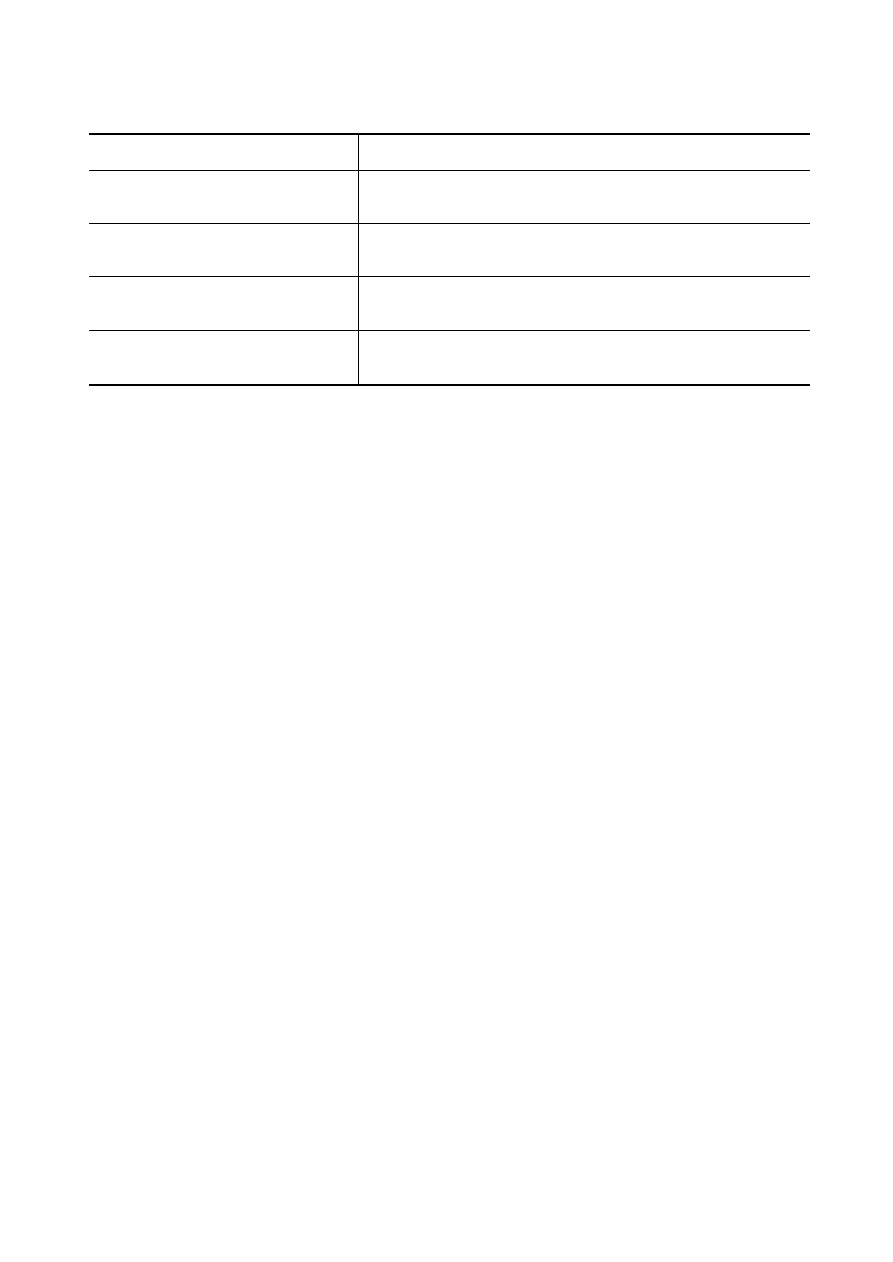

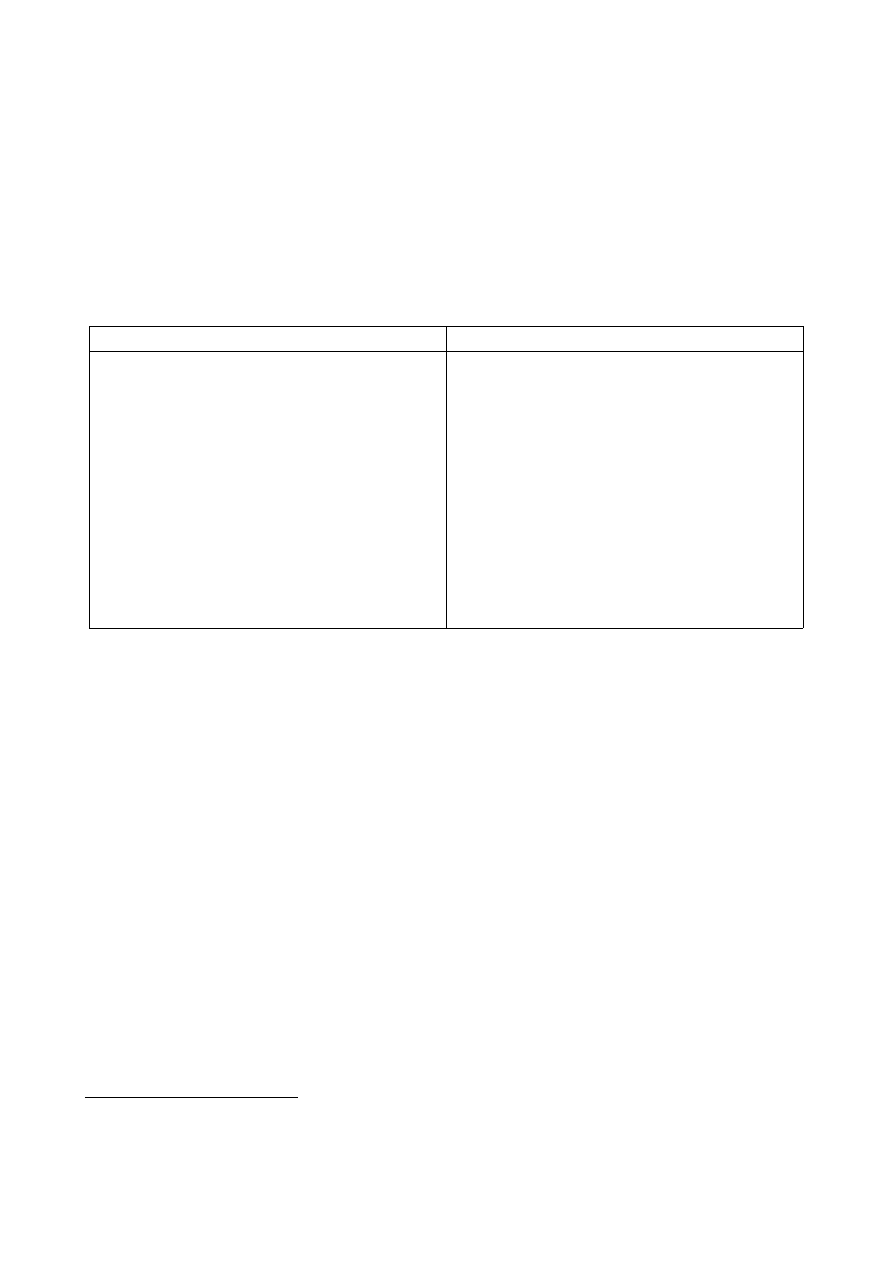

[표 1] 미국과 영국의 리버럴아츠 교육 비교

13) 손승남, 「리버럴아츠교육의 새로운 방향 탐색」, 『문화교류와 다문화교육』, 10권 6호, 2021, p. 365.

14) 손승남, 「유럽 리버럴아츠 대학의 최근 동향」, 『문화교류와 다문화교육』, 8권 2호, 2019, p. 53.

구분

미국

영국

공통점

· 다양한 영역의 학문 탐구: 특정 전공에 국한되지 않고 인문학, 사회과학, 자연과학, 예술 등 다양한 분야를

융합적으로 탐구. 비판적 사고, 창의성, 의사소통, 문제 해결 능력 같은 핵심 역량을 기르는 데 초점을 둠

· 학제 간 접근: 전공 간 경계를 넘어 다양한 학문을 연계. 현대 사회 문제(환경, 기술, 젠더, 미디어 등)를 다

각도로 분석하는 훈련을 제공

차이점

· 학부 과정 전체의 기본 틀: UC Berkeley의

College of Letters & Science, University of

Wisconsin-Madison의

College

of

Letters

&

Science 등

· 전통적으로 전문화된 전공 중심 학부 교육이 강했음

• 51

한편 커리큘럼의 자율성과 평가 방식에서도 선택의 자유는 미국 쪽이 더 크다. 교양 과목 비중이 높고, 학

생이 원하는 과목을 자유롭게 고를 수 있어 학업 경로를 유연하게 설계할 수 있다. 반면 영국은 대학이 제

시하는 모듈(modules) 중에서 선택하는 방식이 많아 상대적으로 구조가 짜여 있는 편이다. 평가 방식에서

도 차이가 나타난다. 미국 대학은 세미나 참여, 프레젠테이션, 시험, 팀 프로젝트, 포트폴리오 등 다양한

평가 도구를 사용한다. 반면 영국 대학의 리버럴아츠 과정은 전통적으로 에세이와 시험, 그리고 연구 프로

젝트에 큰 비중을 두며, 학술적 글쓰기를 중심으로 학생들의 성취도를 측정하고 있다.

3. 영국의 리버럴아츠 교육과 영화

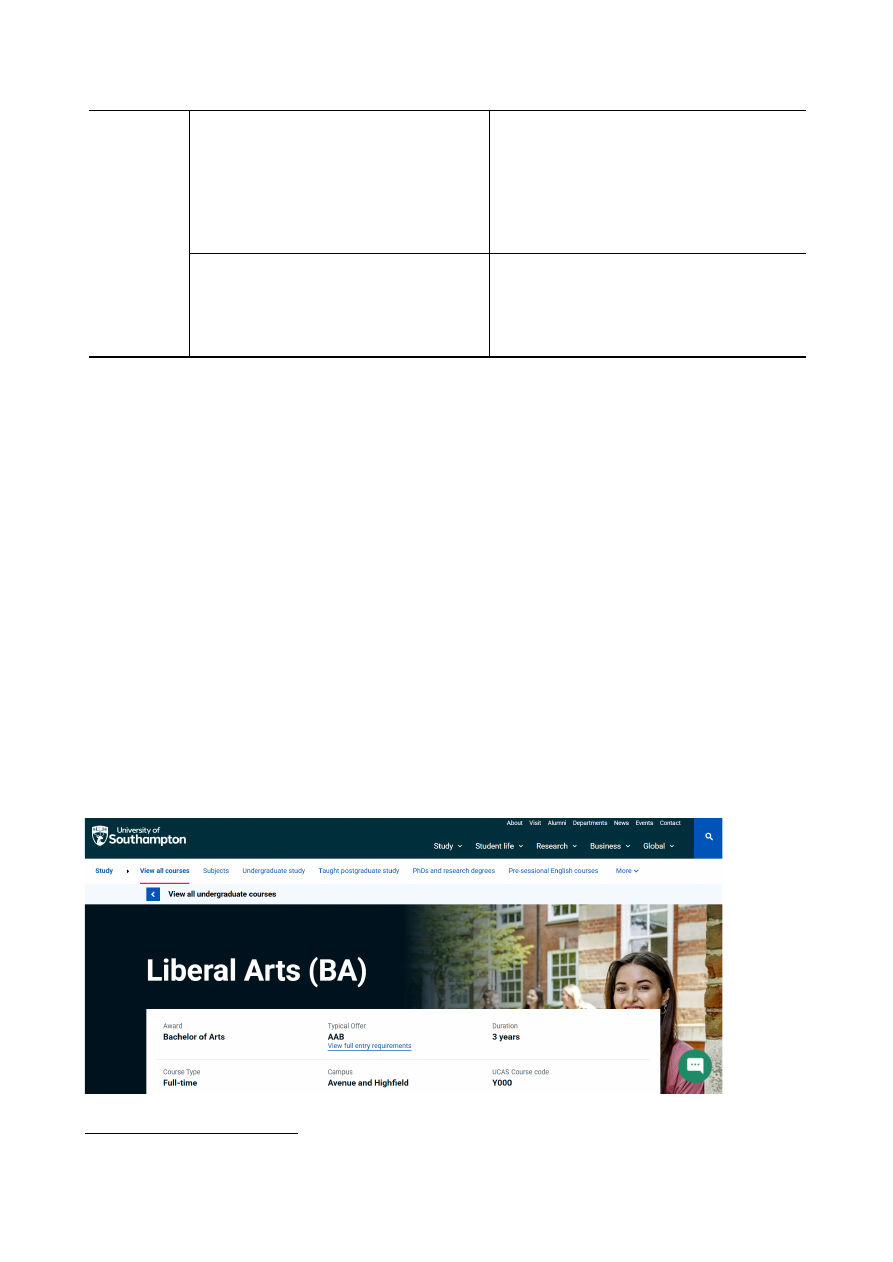

3.1 University of Southampton의 리버럴아츠 교육과 영화15)

University of Southampton(사우스햄튼대)은 영국 남부의 연구중심 대학으로, 인문학과 예술, 미디어 연

구 분야에서 높은 평가를 받아왔다. 이 대학의 BA Liberal Arts 과정은 “지식의 경계를 넘나드는 학제적

사고(interdisciplinary thinking)”를 핵심 가치로 삼으며, 전통적인 전공 중심 교육과는 달리 학생이 스스

로 학문적 경로를 설계할 수 있도록 설계되어 있다. 특히 사우스햄튼대는 인문대학 내에 Film and

Culture, Media and Communication, Digital Humanities 등의 학과가 공존하기 때문에, 리버럴아츠

학생들이 영화 관련 교육을 심층적으로 이수할 수 있는 학문적 토양이 잘 마련되어 있다.

15) https://www.southampton.ac.uk/courses/liberal-arts-degree-ba

· 리버럴아츠 칼리지라는 독립 대학 형태 존재:

Williams College, Amherst College 등

· 최근 들어서야 Southampton, Warwick, King’s

College London, Winchester 등 일부 대학에서 BA

Liberal Arts 학위를 별도 개설. 즉, 제도 전반이라기보

다는 ‘특정 학위 프로그램’으로 리버럴아츠를 운영

· 4년제 학부

· 교양과 전공을 균형 있게 이수

· 보통 3년제 학부(스코틀랜드는 4년)

· 리버럴아츠 과정도 3년 안에 압축적으로 운영

52 •

(1) 교육 구조와 교과 체계

사우스햄튼대의 BA 리버럴아츠 프로그램은 3년제 학위로, 학문 간 이동이 자유로운 유연한 구조를 갖는

다. 1학년에서는 모든 학생이 공통 필수 과목인 Interdisciplinary Thinking, Cultural Encounters,

Introduction to the Liberal Arts 등을 통해 학제 간 융합의 철학을 배우며, 이후 자신이 집중하고자 하

는 학문 경로(Pathway)를 선택한다. 학생은 인문학, 사회과학, 자연과학, 예술 등 네 개의 큰 영역에서 과

목을 자유롭게 조합할 수 있으며, 이 중 다수가 영화 관련 학습으로 연결될 수 있다.

사우스햄튼대는 Pathway System을 운영하여 학생이 Film, Media, and Visual Culture를 자신의 주요

학습 경로로 설정할 수 있게 한다. 이 경우 학생은 Film Studies, Cultural Studies, Digital

Humanities, Art History, Philosophy of Art 등의 과목을 선택적으로 수강하며, 전통적 영화이론에서부

터 디지털 영상 문화까지 폭넓은 관점을 학습하게 된다. 1학년의 영화 관련 대표적 선택 과목으로는 아래

와 같다.

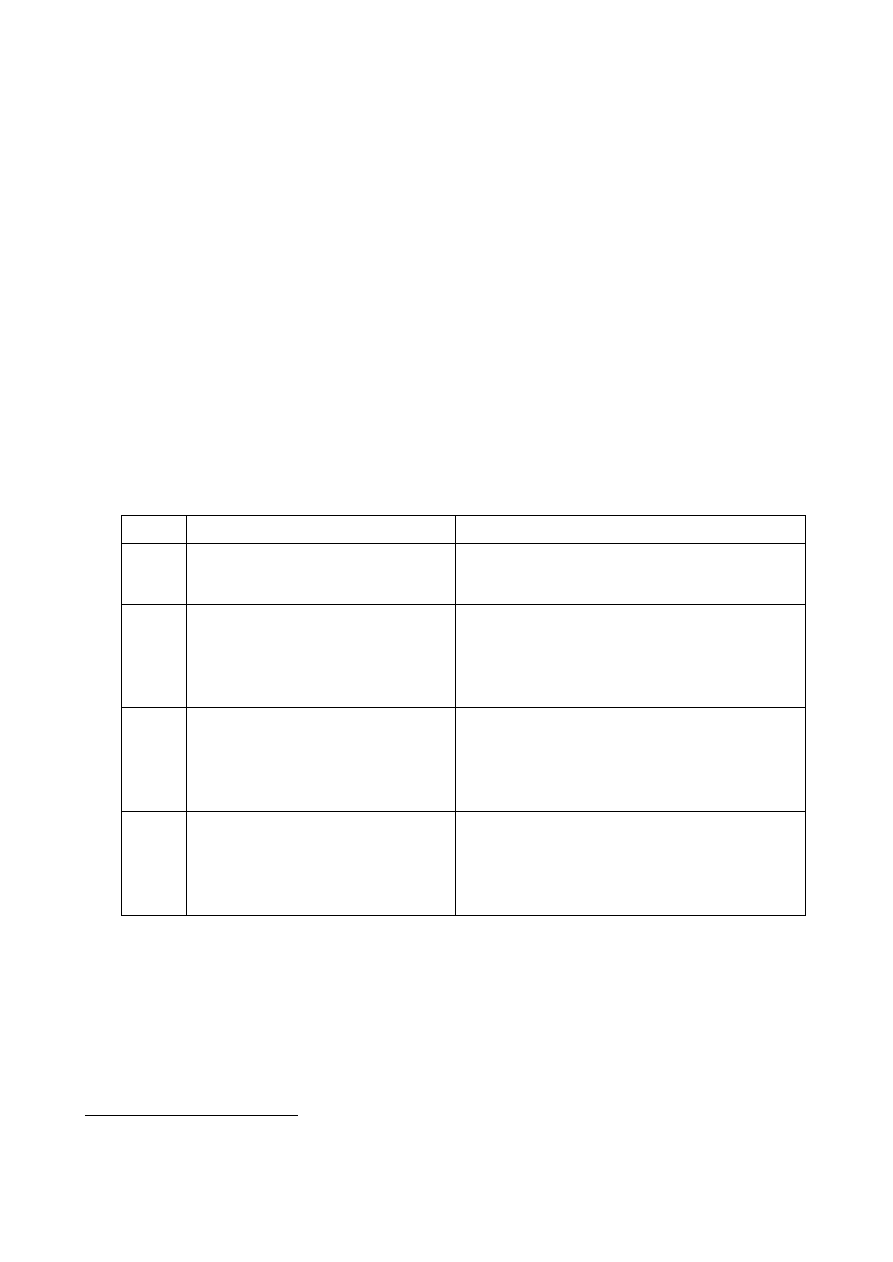

[표 2] 1학년 선택 모듈

(2) 학년별 심화 구조와 영화 관련 모듈

2학년으로 진입하면, 학생들은 본격적인 주제별·이론적 심화 학습을 진행한다. 주요 심화 모듈로는 다음과

같은 과목들이 있다.

[표 3] 2학년 심화 모듈

과목

내용

Introduction to Film Studies

영화의 기본 언어(편집, 사운드, 내러티브, 시각적 구성)에 대한 기초 교육을

제공하고, 영화가 사회적 담론을 형성하는 방식에 대해 비판적으로 사고

Understanding Media Cultures

미디어 이론, 시청각 커뮤니케이션, 이미지와 권력 관계를 분석하며, 영화 및

디지털 미디어의 사회적 기능을 탐구

Introduction to Digital Humanities

영화 텍스트와 데이터 기반 문화 분석을 결합하여, 디지털 도구를 활용한 영

화 연구의 가능성을 실험

과목

내용

Film and Cultural Memory

영화가 사회적 기억과 정체성을 재현하는 방식을 탐구하며, 전쟁·이주·젠더 등

의 주제를 시각적으로 분석

Hollywood and Beyond: Global Film

Industries

미국 할리우드 영화산업을 중심으로, 글로벌 자본과 지역 영화산업의 상호작

용을 비판적으로 고찰

European Cinema and Identity

유럽 영화 속 문화적 정체성과 예술적 형식의 변화를 연구

Film and Philosophy

영화가 철학적 사유를 시각적으로 구현하는 방식을 다루며, 들뢰즈(Deleuze),

크라카우어(Kracauer) 등 영화철학 이론가의 사상을 분석

• 53

이러한 과목들은 단순한 영화 분석을 넘어, 리버럴아츠의 핵심 원리인 비판적 통합을 실천한다. 학생은 영

화라는 매체를 통해 사회, 역사, 정치, 기술, 철학적 문제들을 종합적으로 사유하게 되며, 다양한 학문적

시각을 결합해 스스로 연구 질문을 구성한다. 3학년에서는 Capstone Project 또는 논문을 수행한다. 영화

관련 학생들은 이를 통해 독립적인 연구 주제를 설정하고, 이론적 논문 또는 시청각 포트폴리오 형태로 결

과를 제출할 수 있다. 예를 들어 영국 다큐멘터리 영화의 사회적 리얼리즘 연구, AI와 영화 편집의 자동

화, 젠더 재현과 유럽 아트시네마 등의 주제가 자주 선택된다. 이 프로젝트는 학생의 학문적·창의적 성과

를 통합적으로 보여주는 최종 산출물로서, 리버럴아츠의 실천적 성격을 강화한다.

(3) 교수학습 방식과 평가

사우스햄튼대 리버럴아츠의 교수법은 강의 중심이 아니라 세미나 기반의 탐구형 학습(Inquiry-based

learning)에 가깝다. 각 영화 관련 모듈은 이론 강의와 함께 주별 상영회(screening)와 토론을 포함하며,

학생들은 각 주제에 대한 비평 에세이, 프레젠테이션, 그룹 프로젝트 등을 수행한다.

평가 방식은 서면 과제와 구술 발표가 병행되며, 2~3학년에서는 디지털 프로젝트나 비디오 에세이(video

essay) 제출도 가능하다. 또한 사우스햄튼대는 지역 사회 및 문화기관(SeaCity Museum, John Hansard

Gallery, Southampton Film Week 등)과 협력하여 학생들에게 실제 문화예술 현장을 경험할 수 있는 기

회를 제공한다.

(4) 교육적 의의

사우스햄튼대의 리버럴아츠는 영화 교육을 단순히 예술교육의 하위 영역으로 다루지 않는다.

오히려 영화는 사회적 상상력과 비판적 사고를 실험하는 주요 매체로 기능하며, 인문학과 사회과학, 기술

의 접점을 연결하는 융합적 학습의 중심 축으로 자리한다. 특히 Film Studies와 Digital Humanities의

연계를 통해, 학생들은 영화의 미학적 측면뿐 아니라 데이터 분석, 시각적 내러티브, 디지털 플랫폼 문화

등 현대 미디어 환경을 해석하는 능력을 기른다.

[표 4] 졸업시 리버럴아츠 학위명(영화교육과 연계)16)

16) University of Southampton의 BA in Liberal Arts Course Description

학위명

영문

내용

문학사

(리버럴아츠)

BA (Hons) Liberal Arts

· 가장 일반적인 학위명

· 리버럴아츠 프로그램 자체가 인문학(Arts) 기반이므로, 주 전공

(Pathway)이 영화일지라도 전체 학위는 리버럴아츠로 수여

문학사

(영화 및 미디어)

BA (Hons) Film Studies

· 리버럴아츠 학위 내에서 영화 관련 과목의 이수 학점 비중이 매우

높은 경우

· 대학이 아예 ‘Liberal Arts with a Pathway in Film Studies’와 같은

방식으로 학위명을 지정하는 경우

이학사

(리버럴아츠)

BSc (Hons) Liberal Arts

· 영화교육이 ‘미디어 기술(Media Technology)’이나 ‘디지털 실습

(Digital Practice)’에 중점을 두고 이학(Science) 계열 학과에 의해 관

리될 경우

· 간혹 사용될 수 있으나, 흔치 않은 경우

54 •

이 과정은 리버럴아츠의 근본적 목표—즉, 학문적 경계를 넘어 새로운 지식 생산을 시도하는 ‘자유 학문인

의 양성’—을 영화라는 현대적 매체를 통해 구체적으로 실현하고 있다. 결국 사우스햄튼대의 BA Liberal

Arts는 영화 교육을 인문학적 사유와 디지털 시대의 기술적 감수성을 통합하는 교육 모델로 발전시키며,

21세기형 리버럴아츠의 방향성을 제시하는 대표적 사례로 평가된다.

3.2 King’s College London의 리버럴아츠 교육과 영화17)

King’s College London은 영국 내에서 리버럴아츠 교육을 가장 체계적이고 혁신적으로 운영하는 대학 중

하나로 평가된다. King’s College London의 BA Liberal Arts 과정은 인문학, 사회과학, 예술, 언어, 미

디어, 철학 등 광범위한 학문영역을 통합하며, 학생이 스스로 학문적 경로를 설계할 수 있도록 유연하게

구성되어 있다. 이 프로그램의 핵심 철학은 학제 간 사고를 통한 사회적 상상력을 기르는 데 있다.

(1) 교육 구조와 운영 방식

King’s College London의 리버럴아츠 학위는 전통적인 전공 중심의 영국식 학사 구조와 달리, 학생이 전

공을 나중에 선택하는 방식으로 이루어진다. 1학년에서는 필수 코어 모듈을 통해 리버럴아츠의 철학과 방

법론을 학습하고, 2학년부터는 Humanities, Politics, Digital Media, Film Studies 등 다양한 전공 경로

중 하나를 집중적으로 탐구한다. 프로그램은 총 3년제로 운영되며, 현대언어(Modern Languages)를 포함

할 경우 4년제로 연장되어 제3학년을 해외교환 학기로 이수할 수 있다.

1학년의 필수 모듈로는 Lives of London, Writing Liberal Arts, 그리고 외국어 과목(Language

Module)이 있다. Lives of London은 런던이라는 도시를 학문적 연구의 현장으로 삼아, 문화·사회·정치의

교차지점을 탐색하는 실험적 학제간 모듈이다. 학생들은 런던의 예술 기관, 영화관, 미디어 전시관, 박물관

등을 방문하며 도시문화 연구와 시각미디어 분석을 병행한다. ‘Writing Liberal Arts’는 리버럴아츠의 핵

심 역량인 학문적 글쓰기, 비판적 논증, 서사적 구성 능력을 길러주는 기초 과목으로, 이후의 전공 심화

연구로의 연결을 가능하게 한다.

(2) 영화 교육과정과의 연계

King’s College London 리버럴아츠의 가장 눈에 띄는 점은 Film Studies 전공 및 모듈과의 긴밀한 연계

이다. 학생들은 1학년 선택 과목(Option Modules)으로 다음과 같은 영화 관련 수업들을 들을 수 있다.

17) https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/liberal-arts-ba?utm_source=chatgpt.com

• 55

[표 5] 1학년 선택 모듈

이러한 기초 모듈 이후, 학생은 Film Studies를 Major로 선택하거나, 다른 전공(예: English, Digital

Culture, Politics 등)과 결합하여 영화 관련 연구를 심화할 수 있다. 특히 Film Studies Department에

서 제공하는 선택과목들은 리버럴아츠적 사고를 심화시키는 데 핵심적인 역할을 한다. 예를 들어, 21st

Century Hollywood는 세계화된 자본주의 문화 속에서 할리우드 영화산업의 구조와 담론을 분석하고,

Global Queer Cinema는 젠더와 섹슈얼리티의 시각정치학을 다루며, Ecology and the Moving Image

는 영화가 환경 담론과 생태학적 감수성을 재현하는 방식을 탐색한다. 이외에도 Cinema and the City,

London Film Culture, The Moving Image in Art, New Directions in Chinese Cinema 등은 도시,

예술, 글로벌 시네마의 맥락에서 영화의 사회문화적 의미를 다층적으로 접근한다.

(3) 교수학습 방식과 평가

King’s College London의 리버럴아츠와 Film Studies 모듈은 모두 강의와 소규모 세미나를 병행하는 방

식으로 진행된다. 세미나에서는 토론, 프레젠테이션, 비디오 에세이(video essay) 제작, 실험적 시각자료

분석 등이 활발히 이루어진다. 평가 방식 또한 에세이와 서면시험뿐 아니라, 비평적 보고서, 포트폴리오

제출, 영상 기반 분석 프로젝트 등 다양한 형태로 이루어진다. 이는 리버럴아츠 교육의 핵심 목표인 ‘비판

적 사고의 실제적 적용’을 구체적으로 구현하는 사례로 볼 수 있다.

(4) 교육적 의의

King’s College London의 리버럴아츠와 영화교육의 통합적 구조는, 전통적 인문학의 깊이와 현대 미디어

환경에 대한 비판적 감각을 동시에 함양한다는 점에서 주목할 만하다. 특히 런던이라는 문화도시의 위치적

이점을 활용하여 학생들이 영화관, 미디어 기업, 예술기관 등과 직접적으로 연계된 학습 경험을 얻을 수

있다는 점은 King’s College London만의 강점이다.

또한 영화 관련 모듈이 단순히 예술적 감상에 머무르지 않고, 사회문화적 재현, 젠더, 환경, 기술 등 동시

대의 핵심 이슈를 다루도록 설계되어 있다는 점에서, 리버럴아츠의 비판적·실천적 교육철학을 충실히 구현

하고 있다. 결국 King’s College London의 사례는 리버럴아츠가 단순히 전공 간의 융합을 의미하는 것이

아니라, 학문적 자유와 사회적 책임의 균형을 추구하는 대학교육 모델임을 보여준다. 영화라는 매체를 통

해 학생들은 텍스트 분석을 넘어 시각적 사고, 문화정치학적 감수성, 그리고 창의적 표현 능력을 동시에

기를 수 있으며, 이는 리버럴아츠 교육이 21세기 문화·예술교육으로 확장될 수 있는 구체적 실천의 장을

제시한다.

과목

내용

Introduction to Film Studies: Forms

영화의 시각적 언어와 미장센, 편집, 사운드 등 형식적 요소를 학습하며, 영화

분석의 기초 방법론을 학습

Introduction to Film Studies: Critical Debates

영화이론의 주요 쟁점(리얼리즘, 장르, 재현, 서사 구조 등)을 비판적으로 검토

Theories of New Media

디지털 미디어의 발달이 영화적 표현과 관객 경험에 미치는 영향을 탐구

Digital Methods I: Working with Digital

Content

디지털 이미지, 영상, 오디오를 활용한 콘텐츠 제작 및 분석 기법을 배우며, 시

청각적 커뮤니케이션 역량을 강화

56 •

3.3 University of Warwick의 리버럴아츠 교육과 영화18)

University of Warwick(워릭대)은 영국 내 리버럴아츠 교육의 대표적 모델로 꼽힌다. 워릭의 BA Liberal

Arts 과정은 영국 대학 중에서도 가장 체계적이고 독립적인 리버럴아츠 학부 구조를 갖추고 있으며, 문제

중심 학습(problem-based learning)을 교육철학의 중심에 두고 있다. 이 과정은 학생이 단순히 여러 학

문을 나열식으로 배우는 것이 아니라, 사회적·문화적 쟁점을 중심으로 다양한 학문을 결합해 사고하는 능

력을 기르도록 설계되어 있다. 특히 영화(Film)는 워릭대 리버럴아츠가 이러한 학제 간 접근을 구체적으로

구현하는 주요 매개체로 활용되고 있다.

(1) 교육철학과 구조

워릭대 리버럴아츠는 ‘문제에서 출발하여 학문으로 접근한다(Problems First)’는 교육 원리를 따른다. 학

생들은 ‘예술, 사회, 과학’의 경계를 허물고, 실제 사회 현상을 중심으로 학문을 재구성하는 과정을 통해

비판적 사고와 창의적 응용력을 훈련받는다.

1학년에서는 모든 학생이 Liberal Arts: Foundations, Problems of Knowledge, Science, Society,

and the Media 등의 기초 과목을 이수하며, 이를 통해 학문적 융합의 기초를 닦는다. 이후 2학년부터는

주제 중심의 세부 트랙(Themes and Pathways)을 선택하는데, 여기에는 Film and Visual Cultures,

Politics and Aesthetics, Media and Technology, Global Cultures 등이 포함된다.

(2) 영화 관련 교육과정 및 모듈

워릭대의 리버럴아츠 과정은 Film and Television Studies 학과와 긴밀히 연계되어 있다. 학생들은 리버

럴아츠 학위 내에서 Film Studies 전공 모듈을 자유롭게 수강할 수 있으며, 이를 통해 이론적 분석과 창

의적 실습을 병행할 수 있다. 이 과정에서 학생들은 이론과 실습을 통합적으로 경험하며, 영화적 사고를

학문적 탐구의 언어로 확장하게 된다. 대표적인 영화 관련 모듈은 다음과 같다.

18) https://warwick.ac.uk/study/undergraduate/courses/ba-liberal-arts/?utm_source=chatgpt.com

• 57

[표 6] 2학년 심화 모듈

이 외에도 학생들은 Humanities Faculty 내의 Creative Project 모듈을 선택하여 단편 영화나 비디오

에세이 제작에 참여할 수 있다.

(3) 교수학습 방식과 평가

워릭대 리버럴아츠는 영국 내 다른 대학들과 달리, 전통적인 강의 중심 교육보다 세미나와 워크숍 중심의

참여형 수업을 강조한다. 영화 관련 수업은 이론 강의와 상영회, 토론, 실습을 결합한 하이브리드 형식을

취한다. 학생들은 영화 분석 에세이뿐만 아니라, 시각적 리서치 포스터, 디지털 스토리텔링 프로젝트, 비디

오 에세이 등 다양한 형식의 과제를 수행한다. 평가 방식 역시 서면 시험보다는 비평적 에세이, 포트폴리

오, 창의적 프로젝트의 비중이 높다. 이는 학문적 성찰과 창의적 생산을 동시에 중시하는 워릭대 리버럴아

츠의 철학을 잘 보여준다.

(4) 교육적 의의와 특징

워릭대의 리버럴아츠는 영화교육을 통해 학문 간 융합을 실천하는 가장 성공적인 모델 중 하나로 평가된

다. 학생들은 영화라는 시각매체를 단순한 예술 장르가 아니라, 정치·철학·기술·문화가 교차하는 사회적 텍

스트로 분석한다. 특히 워릭의 문제 중심 학습은 학생이 영화를 통해 동시대 사회문제—예를 들어 젠더 불

평등, 기후 위기, 인공지능 윤리, 탈식민주의—를 탐구하도록 유도한다. 이러한 접근은 리버럴아츠의 핵심

정신인 비판적 사유와 실천적 탐구를 영화라는 매체 안에서 구체적으로 구현하는 것이다.

또한 워릭은 영화교육을 통해 학문적·산업적 연계성을 동시에 강화하고 있다. 학생들은 지역 및 국제 영화

제, 미디어 기업, 예술기관과 협업 프로젝트에 참여할 기회를 갖는다. 이러한 산학연계형 교육은 학생들이

졸업 후 영화·문화산업·정책·교육 등 다양한 분야로 진출할 수 있는 실질적 역량을 제공한다. 결국 워릭대

의 BA Liberal Arts는 영화교육을 비판적 창의성의 실험장으로 확장시킨다. 즉, 영화는 단순한 학문 콘텐

츠가 아니라, 리버럴아츠 교육의 핵심 방법론이자 융합적 사고의 구체적 구현 수단으로 기능한다. 워릭의

사례는 리버럴아츠가 현대사회에서 학문과 현실의 경계를 연결하는 비판적 실천으로 나아가는 방향을 제

시하며, 영화교육이 그 실천을 매개하는 대표적인 학문적 플랫폼임을 보여준다.

과목

내용

Introduction to Film and Television Studies

영화와 텔레비전의 기본 개념, 내러티브 구조, 시각언어, 재현(representation)

의 정치학을 학습

Hollywood Cinema: History, Theory, Industry

할리우드 산업의 역사와 미학, 자본 구조를 비판적으로 탐구

Film and Television Criticism

시청각 매체의 비평적 글쓰기와 담론 분석을 중심으로, 비판적 미디어 리터러

시를 함양

Global Cinemas and Cultural Identity

유럽, 아시아, 아프리카 등 다양한 지역 영화의 미학과 문화적 맥락을 비교

The Avant-Garde and Experimental Film

실험영화와 예술영화의 미학적 전략을 탐구하며, 현대 시각문화와의 연계를

학습

Film and Environmental Humanities